前回は、情報システム部門あるいはIT子会社(以下、情シス部門)が、企業でDXの推進役を担う際に直面しがちな課題に触れ、その解決には、経営陣や業務部門だけでなく、情報シス部門自身の意識変革や構造変革が必要であると述べました。

今回は、より具体的に、DX時代における情シス部門の「あるべき姿」について、実際の事例も交えながら、考えてみたいと思います。

「ビジネス価値の源泉」であるITを新たなスタイルで活用する

「デジタルトランスフォーメーション(DX)」に対する社会の関心が急速に高まるに従い、企業におけるITは「ビジネス価値の源泉」として再認識される機運が高まっています。

こう言うと、「以前も、ITは“競争力の源泉”と言われていたではないか」と思う人がいるかもしれません。確かに、「ビジネスにITを適用すること」自体に価値があり、情シス部門が自社のビジネスを強くするためのシステムを自ら企画し、導入を進めていた時代では、そう評価されていました。

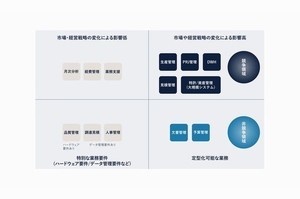

しかし、2000年代初頭からの景気減速の中で、情報シス部門の中心的な業務は、既存システムの効率的な運用維持となり、そのプロセスは費用対効果を最重要課題として進められるようになりました。特に非IT企業では「ITはコア業務ではない」との認識の下、コスト削減を念頭に、ITに関わる業務を社外に切り離す動きが進みました。結果として、ITは企業にとって「削減すべきコスト」であるとの認識が根付いてしまったことは、前回も述べたとおりです。

こうした時代を経て、現在では、クラウド由来の新たなテクノロジーの恩恵もあって、ITを導入するための敷居は以前よりも下がり、それをビジネスに活用するための方法論も大きく様変わりしています。ITが「コスト削減の対象」ではなく「ビジネス価値の源泉」として再認識されつつある今は、企業が、ITにまつわる業務をベンダーに強く依存する「丸投げ体質」から転換する好機と言えます。

ITの「丸投げ体質」から脱却するには、経営目標と照らしながら、ITの力で実現したい事業企画や業務企画を作り、仮説をもとに実践・検証して、得られたフィードバックからより良いものへと改善を続けられる社内体制、そして企業文化を作っていく必要があります。こうした環境を作るうえで、情シス部門の「あるべき姿」とはどのようなものでしょうか?

そのヒントを、経済産業省が作成した「DXレポート」で探してみましょう。同レポートには、DXで先行している米国企業と日本企業の違いについて調査した結果が示されています。そこで指摘されている日本企業の課題を、いくつか抜粋してみます。

ベンダー企業の評価

米国企業の情シス部門は、自身の知識と責任に基づいてITベンダーを評価できる。日本企業の情シス部門は、これまでに付き合いのあったベンダー企業からの提案を、そのまま受け入れがち。

事業部とのコミュニケーション

日本の情シス部門は、全般的に事業部門とのコミュニケーションが希薄。そのため、業務に対する知識が少なく、企画に対しても受け身である傾向が強い。

IT人材

自社でIT人材を抱えることが一般的な米国企業に対し、日本ではITベンダーに人材が集中しており、事業会社では人材不足が慢性化している。

最新のITにとどまらず、「業務」の領域にも積極的に関与する

こうした現実を踏まえながら、どのように情シス部門が変化していくべきかを考えましょう。受け入れるべき事実としては、IT全体を構成するさまざまなテクノロジーが、この十数年で大きく変化しており、それを活用するための方法論も、以前とは異なるものになっている点です。現代の情シス部門は、その変化にキャッチアップを続けていく必要があります。

旧来のオンプレミスによるシステムは、構成要素となるハードウェアやソフトウェアを自社で「所有」することが前提であり、開発スタイルも、あらかじめ要件を確定してから、上流から下流までの各工程を順に進めていくウォーターフォール型が中心でした。

一方で、クラウドで提供されるシステムは「所有」するのではなく、サービスとして「利用」するものです。サービスの中で提供される技術は、随時最新のものへ更新されていきます。開発スタイルも、技術やビジネスニーズの変化を前提に、リリースと改善のサイクルを繰り返す「アジャイル」的なものになります。価値創出の中心は「ITを導入する」ことではなく、そうした変化を受け入れながら「ITをいかに活用するか」に移行しています。

こうした変化に伴って、例えば、業務システムの作り方、導入の進め方もアップデートする必要があります。事業部門や部署ごとのニーズに合わせて、すべてのシステムを個別に細かく作り込むのではなく、特に非競争領域に関しては、標準的なシステムやフレームワークに業務を合わせていく「Fit To Standard」の考え方を、社内で推進していくことが求められます。

この時、情シス部門には、変化の早い技術トレンドを踏まえながら、自社の業務にITをどのように適用していくかを並行して考えることが求められます。そのうえで、技術的な知見だけでなく、会社としての経営課題や、現場の業務プロセスまでを把握し、具体的な提案を行うことが必要です。

筆者が在籍するRidgelinezでは、情シス部門から相談を受けることが多いですのですが、例えば、「ERPパッケージのEOL(保守期限切れ)でリプレースの予算を取っていたが、以前のような“延命のみ”を目的とした計画が経営層に認められなかった」というケースも実際に見受けられます。この場合に有効なのは、経営視点で「その投資から、どれだけのリターン(効果)を得られるか」というロジックを組み立てながら、インフラ、データ、アプリ、実装手法までをセットで検討していくことです。このことを実現するために、全社的な横串の視点で、システムと業務プロセスの両方を見ていきます。

現在のクラウドでは、10年前には存在しなかったようなサービスが多数提供されています。これらをフルに活用すれば、オンプレミス時代には考えられなかった小規模なチームで、圧倒的なスピード感を持って、システムを作り上げていくことが可能になっています。

現場を巻き込みながら「システム」と「文化」を変えていく

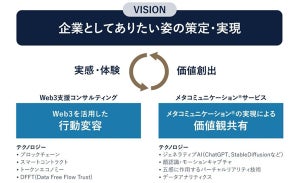

DX時代において、経営者には「経営とITは表裏一体である」という認識に基づいて、経営戦略を立案することが求められます。その戦略が、経営者、情シス部門、業務部門の共通認識として、組織に浸透することで、実現へのアクションにつながります。

DXを推進できる組織を作り上げていくうえでは、ITツールの導入だけでなく、組織そのものの文化や風土も、併せて変革していく必要があります。

DXの典型的な阻害要因の一つに、組織を構成する個人のスキルがITツールに追いつかず、これまでの業務のやり方から脱却できないために、結果として組織に変化が生まれないというものがあります。そうした状況下では、業務プロセスに加え「文化や風土にまで踏み込んだ意識改革の旗振り役」が必要です。その役割を、情シス部門が担っていけない理由はありません。

例えば、基幹システムのモダナイズを検討するプロジェクトでは、システムを単にクラウドに移行させること(クラウドリフト)をゴールとするのではなく、業務部門を巻き込んで、システムが提供する価値の最大化を目指すことができるのではないでしょうか。

業務部門のキーパーソンをプロジェクトのメンバーに加え、現在の業務と「ありたい姿」との間にどのようなギャップがあるのかを聞き出します。これにより、情シス部門が知っている最新技術を導入すると、そのギャップをどう埋められるのか、業務がどのように変わるのか、どのような新しい価値が生まれるのかを、共に検討し、実現していくことができます。

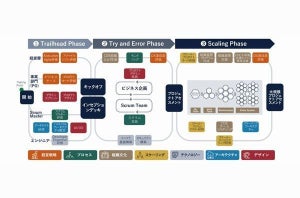

ここで、ある製造業での事例を紹介します。この企業では、DXプロジェクトの一環として、製造ラインにおける品質データの可視化や分析を行いたいと考えていました。これまでアナログな手段で各工程における品質検査の結果を収集していたところ、端末からの入力に一元化し、製造番号とひもづけることで、データの可視化、分析を効率的に行えるシステムを構築しようとしていました。

この時、情シス担当は、単にデータ基盤の整備やシステムの実装を行うだけでなく、現場のキーパーソンにもプロジェクトに参加してもらい、アイデア出しを行いました。生産現場でラインを止めずにデータ入力を行うための仕組み作り、作業者の動作把握に基づく効果的なUI/UXを備えたデータ入力プロセスの検討に加えて、機械に搭載されたセンサー類のデータ活用、振動や異音などの情報に基づく異常検知など、現場の生きたアイデアを豊富に引き出し、システム作りに生かせる体制を作りました。

結果、このシステムのPoCは、製造現場で高く評価され、導入範囲の拡大が検討されるものになりました。この成功事例のポイントは、業務現場を巻き込んでTo-Be像をイメージし、互いにアイデアを出し合いながら、関係者間で仮説検証を繰り返した点にあります。