2025年まで“あと2年”-日本企業のDXはどこまで進んだか

「2025年の崖」というフレーズをご記憶の方も多いと思います。これは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」の中に登場したフレーズで、「日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応状況が変わらなければ、2025年には最大で年間12兆円の経済損失が、企業および日本に生じる可能性がある」という最悪のシナリオを指して使われました。

2018年の段階で、2025年は、いわば「日本企業がDXへ着手する最終期限」とされていたわけです。その期限が2年後に迫った今、日本企業のDXへの取り組み状況は、どう変化したでしょうか。

情報処理推進機構(IPA)では、企業のDX推進を目的に、国内と米国の企業を対象として、DXに関連する企業戦略、人材、技術について調査・分析を行った結果を「IPA DX白書」として公開しています。

その2023年版では、特に米国との比較において、国内企業の“デジタル化”は進みつつあるものの、本来の意味での“DX”への取り組みでは後れを取っている現状が指摘されています。

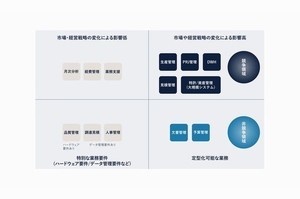

DXレポートでは、企業がDXを実現する過程を大きく3つのステップで定義しています。最初のステップは、紙のようなアナログな媒体で作成、管理されている情報をデジタルデータ化する「デジタイゼーション」。第2ステップは、データを用いて個別のビジネスプロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」と呼ばれ、ここまでは「デジタル化」の段階です。

最終的な目標となる「DX」は、完了した各ステップの成果を前提に、組織横断、全社規模でのビジネスプロセスのデジタル化による統合、顧客起点の価値創出のためのビジネスモデルの変革を実現していく段階になります。つまり、DXは単にインフラをオンプレミスからクラウドに移行するといった、IT領域に限定した取り組みではなく、全社的な業務変革や組織変革を伴って実現されていきます。

DXは「経営変革」であり、ITやデジタルは、そのために不可欠なリソースに過ぎないというわけです。多くの日本企業にとっては、「デジタル化」のステップから、「DX」へと進んでいくための取り組みの深化が、直近の課題であると言えます。

DXを「ITマター」と捉えて情報システム部門に主導させるのは悪手

では、DXの実現に向け、デジタル化の取り組みを深化させていくために、求められる要素は何なのでしょうか。

DXレポートでは、経営層、事業部門、情報システム部門という社内のあらゆるステークホルダーが協働して、ビジネス変革に向けたコンセプトを描いていくことが必要だと述べられています。ただこれは、「縦割り」の組織文化が根付いた日本企業において、決して簡単なことではありません。

DX推進を掲げる企業では、情報システム部門やグループのIT子会社に対して、従来のITシステムの運用管理に加え、DXの旗振り役となるというミッションが与えられているケースが多く見られます。それ自体に問題はないのですが、もしもそれが、DXを単なる「ITマター」の延長線上にあると捉えているがゆえの采配であるとすれば、そのことがDX実現を難しくする一因となる可能性があります。

残念なことに、日本企業の情報システム部門は、過去の経緯(詳しくは後半で触れます)からビジネスへの発言力が弱いケースが多く、これまで請負構造で「既存業務の維持」に多大なリソースを投入しています。そうした背景もあり、特に非IT企業においては、DXを推進できるようなビジネスの知識とITのスキルを兼ね備えた、いわゆる「DX人材」をどのように雇用、確保していくのかが、大きな課題となっています。

Ridgelinezは、多くの情報システム部門やIT子会社から、DXに関わる相談を受けています。その中から見えてきているのは、これまでのような情報システム部門、IT子会社のあり方を維持したままで、企業がDXを推進しようとするやり方は限界を迎えているということです。

実際に、IT子会社を親会社に吸収合併したり、既存の情報システム部門の体制をトップダウンで見直そうとしたりする会社も出てきています。そうした動きを見せている企業に共通しているのは、IT関連部門をこれまでのように事業から切り離した状態にしておくのではなく、迅速で柔軟なデジタル施策を、自らが実行していけるような組織、体制を新たに整えようとしている点です。

Ridgelinezが見た国内製造業の情報システム部門の現状

ここでは、日本企業におけるDXが、現在どのような状況にあるかを表す例として、Ridgelinezが相談を受けた、各社での取り組みの状況をいくつか挙げてみます。

「製造業A社」の例

この企業の情報システム部門は極めて少人数で、実質的にはITベンダーが、IT環境についての主導権を握ってしまっています。利用しているシステムの棚卸しと、情報システム部門が保有するスキルについて調査を実施したところ、現時点においても「オンプレミス」に強く偏っていました。

この会社のIT環境は、良い意味でも悪い意味でも、オンプレミスの時代で時が止まっており、モダナイズが困難な状況にありました。

「製造業B社」の例

この企業の情報システム部門には、「グループにとってなくてはならない存在になるよう、自部門を転進しなければならない」という危機感がありました。Ridgelinezでは、「戦略」「評価」「スキル」の観点から転進の支援を図ろうとしました。

ただ、これまで30年以上にわたって染みついた「ITベンダーに丸投げ」の組織文化は根深く、転進のために何をすればいいか、自分たちで考えることができなくなっています。それどころか、自分たちの“価値”さえも、ITベンダーに検討させざるを得ないという状況にありました。

「エネルギー業界C社」の例

この企業では、経営層からIT部門に対して「将来につながる既存システムのモダナイゼーション」を検討するようミッションが課せられました。これは、DXを推進するための好機だったのですが、親会社のIT戦略部門は「コスト削減」を最重要視しており、一方のIT子会社は「リスクの回避」と「余計な仕事を増やしたくない」という思いが先行しているようでした。

結果として、議論は「あるべき姿」の構想検討に至らず、「社内調整」と「リスクを回避した現状維持をどう実現するか」に終始してしまいました。

「製造業D社」の例

同社では、グループの情報システム機能を子会社化しており、そこで先行技術の調査、社内実践の推進を行っていました。しかし、DXを視野に入れた組織改革を決断し、市場変化に即応できる強いIT・デジタル組織を実現するため、親会社への吸収合併を予定しています。

4社の例を紹介しましたが、企業ごとにさまざまな経緯や課題があり、それを乗り越えるための取り組みも、簡単なものではないことがイメージできたのではないでしょうか。

共通しているのは、DXを実現するにあたって、経営陣や業務部門がITへの向き合い方を変えていく必要があるのと同様、情報システム部門やIT子会社においても、大きな意識変革、構造改革が必要になるという点です。