「Stop hiring humans(人間を雇うのをやめよう)」--。昨年12月に、Y-Combinatorが支援するArtisanというAI企業がサンフランシスコで展開したビルボードキャンペーンのスローガンです。「テックトピア:米国のテクノロジー業界の舞台裏」の過去回はこちらを参照。

このほかにも「人間なんて2023年のもの」「Artisansはワークライフバランスに文句を言わない」「Artisansは二日酔いで出社しない」といった挑発的なキャッチフレーズが掲げられ、オンライン上で大きな議論を巻き起こしました。

挑発的なスローガンが反響と論争を生む

Artisanの主力製品であるAvaは、アウトバウンド営業を支援するAIツールです。潜在顧客の調査、Eメール送信、フォローアップといったタスクを処理します。同社CEOのジャスパー・カーマイケル=ジャック氏は、Avaの導入で96%のコスト削減を実現できると主張しています。

このキャンペーンへの反応は予想を超えたものでした。最初のビルボードがサンフランシスコ国際空港近くに設置されてから数時間で、ソーシャルメディアでの投稿が拡散し、瞬く間にバイラルな話題となったのです。

AI分野の競争が激化する中、このキャンペーンは「注目を集める」という目的では大成功でした。キャンペーン前にはサンフランシスコで5%未満だったArtisanの認知度が、キャンペーン後には70%近くにまで上昇しました。

しかし、企業活動としては失敗だったと言えるでしょう。なぜなら、Artisanの目指すところは、AIが労働力を完全に置き換えることではなく、面倒な反復作業をAIに任せ、人間がより意義深い仕事に集中できる環境を作ることだからです。

「人間を雇うのをやめよう」キャンペーンは、意図的に人々の怒りを引き起こし、注目を集めるバイラルマーケティング戦略でした。しかし、その挑発的なスローガンは、Artisanの予想をはるかに超える反響と論争を生み、厳しい批判を浴びることになりました。その根底にあるのは、AIに職を奪われるかもしれないという人々の根強い不安です。

皮肉やユーモアは時に強力なマーケティング手法となりますが、倫理的な配慮とユーザー視点が欠けていては逆効果です。

今、AI企業が「人間を雇うのをやめよう」と主張することは、たとえバイラルマーケティングの一環と理解されても、AI技術に対する人々の不安や抵抗感を強く刺激してしまいます。Artisanの騒動は、AI企業がこうした繊細な問題に取り組む難しさを浮き彫りにしたと言えるでしょう。

AIエージェントがあなたの職場にやってくる

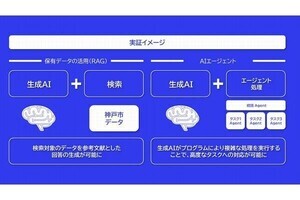

2025年のAI業界のキーワードとして、多くの専門家が「AIエージェント」を挙げてます。これは、ユーザーの代わりに、あるいはユーザーと協力して、特定の目的やタスクを達成する自律的なAIシステムを指します。

そして今、こちらの記事で紹介しているように、OpenAIがまもなくAIエージェント機能を発表するという噂が広まっています。ChatGPTのクライアント側のコードにAIエージェントを示唆する記述があり、「スーパーエージェント登場か?」と期待感が高まっています。

しかし、そうした盛り上がりを牽制するように、1月20日にOpenAI CEOのサム・アルトマン氏がXに「Twitterでの大げさな煽りが再び制御不能になっています。来月AGIを展開する予定はありませんし、まだ構築もしていません。私たちは非常にクールなものを用意していますが、落ち着いて、期待を100倍下げてください!」と投稿しました。

一方で、アルトマン氏は1月5日に公開したブログで、「2025年には最初のAIエージェントが『労働力に加わり』、企業の生産性を大きく変えることになるでしょう」と述べています。

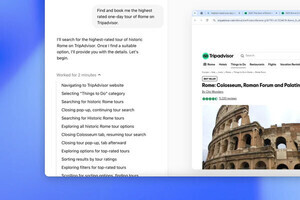

AIエージェントが提供する機能は多岐にわたりますが、現在のAI技術を考えると、汎用エージェントの実現にはまだ懐疑的にならざるを得ません。最初は、リサーチやWebブラウジングでの簡単な支援から始まるでしょう。

AI企業がAIエージェントを展開する上で最も重要なことは「AIに仕事を奪われるかもしれない」という人々の不安を刺激しないことです。

人間の仕事を単純に置き換えるのではなく、既存のビジネス環境における自動化のニーズを理解し、共存を実現するアプローチが不可欠です。同時に、ビジネス側もAI技術の進展に対応し、労働者とAIが協働する新しいワークフローを構築するために、業務プロセスやビジネス戦略を適応させる必要があります。

これは一見、時間のかかるプロセスに思われます。しかし、2000年代に始まったクラウド導入もゆっくり進行していたように見えて、周辺環境の整備が進むにつれて企業が本格的に活用を始め、約10年でビジネスのあり方を根本から変える変化を実現しました。

過去のクラウド普及を踏まえると、AIエージェントの普及も、単なる技術的な導入の可否ではなく、人間の能力を拡張するパートナーとして位置づけ、社会全体でリスキリングやジョブシフトを推進できるかどうかが、今後の展開を左右する鍵となりそうです。