本連載の第1回では、複雑化する現在のサプライチェーンとその課題について解説した。「自社のサプライチェーンの可視化ができていない」そして「リスク事象が発生した際にそれを覚知し、どのような影響があるのかを把握できない」点が課題となる。

下図はスペクティが2024年2月に実施した、製造業の経営層やサプライチェーン業務に従事する方々を対象とする調査の結果である。「サプライチェーンにおいて発生し得るリスク事象の把握」「サプライチェーンの見える化」「サプライチェーンを阻害するリスク事象の発生を迅速・正確に覚知すること」が上位に来ている。

サプライチェーン可視化は待ったなし

ここでまず求められているのはサプライチェーンの可視化であり、そのためにはサプライチェーン情報基盤の整備が必要となる。そもそもサプライチェーンとは、事業を進めていく中で少しずつその姿を変えていくのが自然だ。

となると、それらに付随するリスクやインシデントの発生確率、事業に与える影響なども変動していく。ダイナミックに移り変わっていくサプライチェーンのうち、ある時点の姿をとらえるだけでは意味がなく、変化をタイムリーにとらえて自社のサプライチェーン・リスクマネジメントに反映していく必要がある。

しかし、それがしっかりと実現できている企業は多くない。リスク事象が発生した際に、せっかく策定しておいた計画を実行に移しても役に立たなかったという事態が実際に起きている。例えば自動車の場合、サプライヤーや部品の数が膨大で、メールやヒアリングによってこつこつと情報収集をするには工数がかかりすぎ、また設計変更などのたびに情報更新するのも大きな負担となってしまう。

こうした問題を解決するには、人手を使って情報収集や整備を行うのではなく、サプライチェーンとリスクの情報をリアルタイムに把握できる情報基盤を整備することが望ましい。

サプライチェーン情報基盤の整備

情報の共有にはいくつかのやりかたが考えられる。一番シンプルなのは、ExcelファイルやCSVファイルなどでデータを受け渡しすることである。この場合、開発費などがかからないというメリットはあるものの、ヒューマンエラーが起きやすく、高頻度でのデータ連携には向いていない。

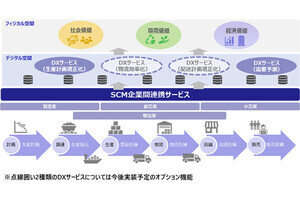

次にEDIでシステム同士を連携させる方法も考えられる。しかしこれでは、多くのサプライヤーを抱える場合にはシステム間の接続関係が複雑化してしまうおそれがある。ゆえに、ハブ&スポーク型のデータ連携基盤という「場」をつくり、そこにステークホルダーがデータを流し込み、一元的に管理する方法がこの場合はベストな選択肢となるはずだ。

例えば、トヨタ自動車は東日本大震災で大きなダメージを受けた経験を踏まえ、サプライチェーンデータベースの「RESCUEシステム」を構築し、機密性の高い情報も含めて広く自社のサプライチェーンのデータを集約している。

これがあることで、インシデントが発生した際にすぐに影響範囲を割り出せ、復旧支援や代替調達などの対策に即座にとりかかれる。自動車業界のいわゆる「系列」の構造や、トヨタ自動車がサプライヤーに効かせられる強いグリップがあってこその事例とも言えるが、サプライヤー側の負担を軽減する仕組みにすることで、他業界でも模倣が可能だと思われる。

モニタリングの重要性

同様に、リスク事象の発生をリアルタイムで覚知するためのモニタリング体制の構築も重要である。具体的には、自然災害や地政学リスクなど、自社がさらされているさまざまなリスクを把握した上でモニタリング手段を整えておくことになる。例えば大雨であれば、気象庁が「キキクル」というサイトを運営しており、土砂災害・浸水害・洪水災害の3つについてリスクの高まりを把握できる。

下図は、モニタリングを適切に行っていないA社と、適切に行っているB社の対応の違いを比較したものだ。B社のように、リスク事象が発生したらすぐに覚知でき、かつ自社のサプライチェーンの情報が整理・可視化されていれば、迅速に自社への影響評価を行って初期対応が取れる。迅速な復旧は顧客からの信頼を勝ち取ることにもつながる。

一方で、A社の場合はまず覚知することに時間がかかってしまい、報道や取引先からの連絡で初めて知ることとなり、対応が後手に回る。結果として、代替策を実行したり、または納入遅延や復旧までの計画を顧客に連絡したりすることに遅れが生じ、競合からも後れを取ることにつながってしまう。

サプライチェーンの未来像

最後に、今後どのようなサプライチェーンを実現していくべきかを紹介したい。現在われわれが持つサプライチェーンは、硬直的な構造を持っている。効率とスピードを追求するためにリーンな(無駄のない)サプライチェーンを追求してきたからだ。

しかし、無駄のない構造というものは変化に弱い。かといって変化を受容するための余白を多くしたのでは、コスト競争力を上げることはできない。これに対する一つの解が、「リーンでありつつも、状況に適応して変化していくことができるサプライチェーン」というコンセプトである。

需要の急激な変動、新しい規制やルールの導入、製造や調達における新しい制約の出現、そしてサプライチェーンを阻害するインシデントの発生など、絶えず変化する内的・外的な状況に対し、固定的な構造を維持した上で対処するのではなく、即座に新たな調達先や製造拠点を追加したり、これまでとは違う物流ルートに切り替えたりするなど、自らのサプライチェーン構造を変化させていけることこそが、サプライチェーンにおけるレジリエンスだといえる。

そのようなサプライチェーンを実現するには、現在急速な進化を遂げているテクノロジーの力が大きな助けになる。人工知能やIoT(モノのインターネット)、5Gや6Gといった通信技術、そしてデジタルツインというコンセプトなどが急速に発達し、さまざまなデータを取り込み、現状を把握し、未来を予測し、データ・ドリブンで駆動するサプライチェーンを実現する素地は整いつつある。こうしたテクノロジーを活用することで、われわれは変化に適応できる真にレジリエントな事業を構築できるだろう。

Spectee 取締役 COO 海外事業責任者 根来諭

1976年 東京都生まれ。防災士・企業危機管理士。1998年にソニー株式会社入社。法務・知的財産部門、エンタテインメント・ロボットビジネスでの経営管理を経て、Sony France(パリ)、Sony Electronics Asia Pacific(シンガポール)、Sony Middle East and Africa(ドバイ)にてセールス&マーケティングを担当。中近東アフリカ75カ国におけるレコーディングメディア&エナジービジネスの事業責任者を最後に、2019年 Specteeに参画。

著書に「シン・危機管理」(みらいパブリッシング) / 「サプライチェーン強靭化」(中央経済社)。