Intelの新CEO、Lip-Bu Tanが着任して既に3か月が経過した。前任のPat Gelsingerの突然の辞任後、しばらくCEO不在の時期が続いたIntelだったが、その間投資家の間では「Intel分割」の話題がしきりと議論されていた。

Tan氏はCEOに就任すると間もなく今後の方向性を発表したが、その中でIntelの分割については「Intelの設計部門と製造部門の相乗効果と相互作用は、Intel成功の秘訣の大きな部分を占めている」とし、業界でしきりと議論されていた分割案についてはっきりと否定した。その後、Intel分割の話はたち切れになったが、最近思わぬ方向からの業界の動きによってこの話題が再燃している。

輸出規制リストにHuaweiやSMICなどの中国企業を加えた台湾政府

最近米国の有力紙が伝えたところによると、台湾政府はHuaweiとSMICを輸出規制リストに追加し、台湾企業が両社と取引するには当局の許可が必要になった模様だ。

米中の技術覇権競争が激化する状況において、台湾政府が米国に対する配慮を見せたという印象があるが、この措置によって台湾から中国への半導体輸出がより困難になる。輸出規制と言うと、真っ先に頭に浮かぶのが米国によるAIを中心とする先端半導体の対中輸出規制である。このあおりをまともに食ったNVIDIAは、既に中国向けの製品については今後の売上予測に含めないことを発表しているが、今回の台湾政府の決定ではHuaweiなどの大手主要顧客を具体的に上げており、この影響を受けるのはNVIDIAやAMDはもちろんだが、Intelへの影響が甚大になる様相だ。

というのも、これによって米国政府による規制では禁輸となっていなかったPC向けCPUなども対象になるからだ。Intelの売り上げ構成ではPC分野が大きな部分を占めている。直近のIntelの決算では、PC用のCPUが総売り上げの65%となったが、対するデータセンター分野での売り上げの割合が毎四半期減少を続けている。サーバーCPUではAMDとArmの追撃を受け、AIではNVIDIAに市場を掌握されていて、Intelの存在感は全くないというのがその背景だ。

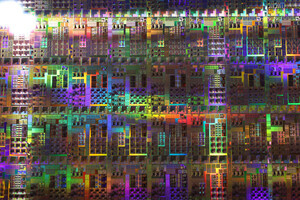

現在のIntelにとってTSMCで製造されるPC向けCPU製品は屋台骨を支える主力商品となっている、しかも地域別の売り上げでは中国への依存度が高い。例えば、Huaweiの売れ筋PCであるMateBookはCore Ultra(Arrow Lake:開発コード名)を搭載しているが、このIntelの主力製品が中国へ輸出できないとなると、今後の売り上げに大きく影響を及ぼす。次世代のPanther Lake(開発コード名)はIntelの自社ファウンドリの“Intel 18A”で製造される予定であるが、今年の第4四半期までは量産は期待できない。

業界の地政学的変化でその重要性が増しているIntelのファウンドリ事業

Intelが従来より圧倒的なポジションに付けていた要因は、x86アーキテクチャーという付加価値の高い製品を、業界最先端のプロセス技術を持つ圧倒的なキャパシティーで製造するという究極のIDMビジネスモデルで他社を寄せ付けない存在だったことだ。

ところが、今日のIntelでは「製品と製造」という両輪での優位性が全く失われている。そうした内在的な問題に加えて、新たに加わったのが地政学的な外在的問題である。Lip-Bu TanはCEOへの就任以来Intelの組織改革に切り込んで、この巨艦の内部から根本的に変えようと大ナタを振るっているが、この組織改革の成功には時間がかかる。しかし、地政学的状況の変化はこれと全く関係なくスピードを加速し起こっている。その状況で、ファウンドリ業界を圧倒的な技術力とキャパシティーで突っ走る台湾のTSMCに対して、米国内でのファウンドリ事業の構築という方向性は地政学的にはIntelにとってカムバックの大きなステップとなる可能性がある。

Intel 18Aの仕上がりと顧客獲得が今後の分岐点

前任のGelsinger氏は、かつて「Intelファウンドリの最初の製品はIntelブランドのx86製品で、その製造に大きなキャパシティーが充てられるために、他の顧客の本格的獲得はファウンドリの本格稼働から2年はかかるだろう」と発言していた。しかも、「AI半導体でリードするNVIDIAは、ソフトウェア環境を含むエコシステムで相当なリードを保っていて、これに追い付き追い越すのは容易なことではない。Intelはx86アーキテクチャーのフランチャイズを拡大することで復活する」と発言していた。

この製品分野でのIntelの今後の方向性を現在のIntelを率いるLip-Bu Tanはどう考えているかは非常に興味深い問題だ。組織改革が進む現在のIntelの内部では、「粗利50%以下の製品分野は全て捨て去る」というポリシーが貫かれているという。Intelが注力するx86アーキテクチャー製品で50%以上の粗利を獲得するには、AMDによって奪われたサーバーCPU分野でのシェアの劇的な奪還が必要である。さらに、AI半導体への本格参入も必須だ。しかし、自社ブランドでのAI半導体は、Intelとしては4度目の挑戦となるGPU“Falcon Shores(開発コード名)”の市場投入を断念し、後継となる“Jaguar Shores(開発コード名)”に注力するという状態で、NVIDIAとのギャップは広がるばかりである。

今回の台湾政府の輸出規制では現在置かれているIntelの状況の脆弱性が明らかになった。

TSMCに伍するファウンドリ企業を打ち立てるために“Intel 18A”は絶対条件となっているが、「その先端プロセスでどのような高付加価値製品を製造するか」という問題も今後のIntelを考えるうえで大きな要件となる。投資家が期待するIntelファウンドリ企業とはNVIDIA製品のような高付加価値の製品の製造という印象があって、「そうしたファウンドリ事業を展開するIntelは最早Intelと呼べるのだろうか?」という疑問を感じるのは私だけではないと思う。

-

ちなみにIntel前CEOのPat Gelsinger氏は現在、Deep Tech特化型VCであるPlayground GlobalのGeneral PartnerやさまざまなベンチャーのCEOなどを兼務している (写真は2025年6月24日に開催されたPlaygroundの会見にて編集部が撮影)