米国のトランプ大統領の各国への関税政策の圧力が増す中、中国の全国人民代表大会(全人代)が開催され、成長目標5%前後を維持する目標を掲げた。

不動産不況が未だにくすぶる現状に加えて、最大の貿易相手国である米国は中国製品に広範囲な高関税をかける構えを見せている。中国も対抗姿勢を明確にしているが、中国政府が国内政策で期待しているのが民間企業による景気昂揚である。習指導部はごく最近まで、国家の統制を強化する「国進民退」の姿勢を取ってきた経緯があり、この政策転換がうまく行くかどうかは今後の大きな課題となる。

民間企業へのテコ入れで景気昂揚を狙う

かつて「爆買い」と言われた中国からの観光客がコロナ禍後めっきり減った印象を持つのは私だけではないと思う。不動産不況に端を発した中国における個人消費の低迷は、中国経済の大きな問題であることは日本にいる我々にも感じられるレベルである。

今回の全人代では、内需の不足が指摘され、中国政府は内需拡大のための景気対策を打ち出した。しかし日本と同様、社会の高齢化が急速に進む中、若者を中心とする個人消費の増加を図るのはそう容易なことではない。そんな中、全人代関連の報道記事の中で意外な人物の名前を見て中国政府の個人消費昂揚への本気度を感じた。かつて「独身の日」のウェブ・小売りキャンペーンで毎年巨額の売り上げを誇り、中国ビジネス界のヒーローとなった、アリババ創業者、ジャック・マーだ。

表舞台に舞い戻ったアリババのジャック・マーと、AIへの期待

2020年、政府の金融政策への批判を公に繰り返し政府から目をつけられた後、アリババのジャック・マーはビジネスの表舞台から忽然と姿を消した。その後のジャック・マーの動静については、「日本に滞在している」とか、「フランスの避暑地でバカンスを過ごしている」などの発見情報が時折伝えられるだけで、本業のビジネスの舞台には一切現れなかったが、最近、習主席が出席したハイテクリーダーたちとの座談会に姿を見せたことが、習主席と握手を交わす写真とともに報道されている。

一度失脚したと思われていた重要人物が、このような形で表舞台に現れるのは、中国では異例の事態である。米メディアは突然の「中国ビジネス界のヒーローの復権」に湧く記事を掲載したが、この座談会にはもう一人の新たなヒーローも参加していたらしい。

年が明けて世界のAI業界に衝撃的なデビューを果たしたディープシークの若き創業者、梁文鋒氏だ。他のハイテクビジネスのリーダーたちも勢ぞろいで、やや唐突な感じがしたが、この構図は、米国のトランプ大統領の就任式で米国ビッグテックのCEOたちが最前列に陣取っていた写真と重なる部分があって印象的だった。

中国経済には米国と同様にハイテク分野の活性化が重要であることを、中国共産党が認識していることを象徴するする場面であったように思う。政府のこの姿勢の転換を受けて、中国のハイテク株は一気に上昇した。しかし今後、指導部が、民間レベルによるハイテク分野の活性化と、今までの「国進民退」の姿勢をどう使い分けていくかは、その成り行きを見定める必要があるだろう。ハイテク分野では「自由競争」が前提条件になる。当局によるデータの「検閲」と「規制」を継続しながら、AIをはじめとするデータを基盤とするハイテクビジネスのリーダーたちのモティベーションを啓発していくことはかなり難しいことのように感じる。

「中国製造2025」、依然として目標達成が難しい半導体の自給率

中国共産党が目指すハイテク技術の実体経済への実装については、かねてより「中国製造2025」のスローガンのもとに多くの国策が取られ、今年はその総仕上げの年になる。

重点強化を図る10分野での達成指標は「国産比率」ということになるが、電気自動車(EV)、蓄電池、携帯電話、航空宇宙などの分野では達成度が非常に高く、「関税」を武器に外交を有利に持っていこうとする米トランプ政権への大きな対抗軸となっているが、大きな泣き所は先端半導体分野である。マイコン、パワー半導体などの旧世代半導体の市場では今や中国は世界市場に確固たる存在感を築いているが、最先端半導体では依然として大きく後れを取っている。

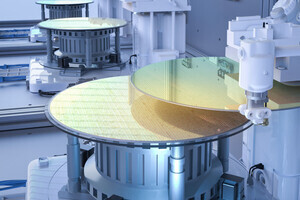

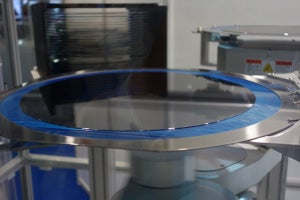

今回の習主席の民間リーダーたちとの懇談会でも明らかなように、指導部のAIへの期待は大きいものの、国内でのAI半導体生産については最先端半導体プロセスの開発がままならないのが現状だ。米国政府の製造装置の輸出規制はより厳格化される予想で、この分野での今後の劇的な進展はかなり困難だ。中国を代表するファウンドリ企業のSMICは、旧世代の製造装置を使用したマルチパターニングの技術を巧みに進化させ10nm以下の微細加工には成功したが、5nm以下の微細加工には最新鋭のEUV製造装置が必須となる。米中の技術覇権力学の中で大きな役割を担っているAI半導体をめぐる両陣営の今後の展開は大きな注目分野だ。