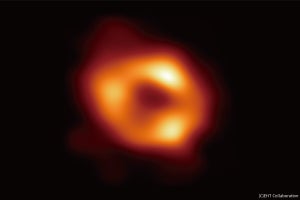

国際研究チーム「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)・コラボレーション」は2022年5月12日、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホール「いて座A*(エースター)」の撮影に初めて成功したと発表した。天の川銀河の中心に巨大ブラックホールが存在することを示す、視覚的かつ直接的な証拠となる。

この撮影にあたっては、日本を含む世界中の研究機関、研究者が造り上げた、地球規模の電波望遠鏡「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」が活躍。さらに、得られたデータを画像にするためのソフトウェア、そして画像が本当に正しいか検証するシミュレーションなど、高い技術と、研究者たちの英知と努力が投じられた。

イベント・ホライズン・テレスコープ

いて座A*の撮影を成し遂げたイベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)は、世界中にある、電波で天体を観測する電波望遠鏡を組み合わせ、地球サイズの電波望遠鏡を擬似的に作り出すことで、ブラックホールの観測を行う国際プロジェクトである。

プロジェクトには、世界21の国と地域の80の研究機関と、世界中から300人を超える研究者が参加。そのうち日本の機関に所属する研究者は14人、海外の研究機関に所属する日本人研究者は8人だという。

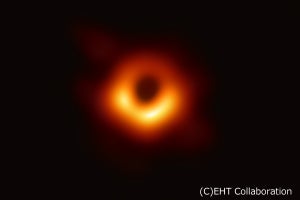

ブラックホールは光を放たない完全に漆黒の天体なので、そのものを直接見たり撮影したりすることはできない。しかし、ブラックホールの周辺には高温のプラズマガスが存在しており、そのガスに含まれる電子から発せられた電波を捉えることで、リング状の縁取りを観測することができる。

また、こうした光はブラックホールを回りこむような動きをしているが、ブラックホールにある距離まで近づくと、その強い重力によって吸い込まれてしまう。このため、ブラックホールの周囲のある範囲からは光がやってこない「影」の領域、「ブラックホール・シャドウ」が生まれる。

この光のリング、そしてブラックホール・シャドウを観測できれば、ブラックホールの存在を浮かび上がらせたことになる。

しかし、いくら“巨大”ブラックホールとはいっても、地球から見たときの大きさはきわめて小さく、普通の電波望遠鏡の性能ではとても“視力”が足らない。望遠鏡の性能を上げるには口径(アンテナの大きさ)を大きくする必要があるが、それにも限界がある。

そこでEHTでは、離れた場所にある複数の電波望遠鏡を組み合わせることで、あたかも大きなアンテナをもった電波望遠鏡として使うことができる、「超長基線電波干渉計(VLBI:Very Long Baseline Interferometry」)と呼ばれる技術を活用した。この技術はこれまでも使われてきたが、EHTでは世界各地6か所、計8台の望遠鏡の望遠鏡を組み合わせることで、地球サイズの電波望遠鏡を実現する体制と技術を実現した。

これにより、EHTは月に置いたゴルフボールが地球から見えるほどの視力を作り出し、2019年のM87中心のブラックホールの撮影、そして今回のいて座A*の撮影を成し遂げたのである。

-

EHTに参加する望遠鏡の写真とその位置 (C) Kristy Johnson. Photo credits: ALMA -- ESO / C. Malin; SMA -- Shelbi Hostler; SPT -- Jeff McMahon; SMT -- David Harvey; PV -- IRAM; JCMT -- JCMT/JAC; LMT -- Gopal Narayanan; APEX -- APEX.

いて座A*を撮影する難しさ

ただ、M87の巨大ブラックホールも、いて座A*も、ともに観測自体は2017年に行われたが、画像の発表には3年の間隔があいた。これにはもちろん理由がある。

M87の巨大ブラックホールは、シャドウの直径は720天文単位と大きいものの、地球からは約5500万光年先にある。一方、いて座A*のシャドウの直径は0.4天文単位と小さいものの、地球からの距離は約2万7000光年と近い。このため、両者の見かけ上の大きさはほぼ同じくらい、むしろいて座A*のほうが少し大きいくらいに見えるという。

にもかかわらず、いて座A*の観測が難しかったのは、ガスの動きの違いにある。いて座A*もM87の巨大ブラックホールも、まわりにあるガスはほとんど光速に近い同じ速度で運動している。しかし、M87の場合はガスが一周するのに数日から数週間かかるのに対し、小さないて座A*ではわずか数分で一周するため、周囲のガスの明るさや模様がめまぐるしく変化してしまうのである。

EHTの観測時間、カメラでいう露光時間は約10時間なので、これほど激しく変化するものを写そうとすると大きくぶれてしまい、正確に捉えることができない。

森山小太郎氏はこの難しさを「回っている扇風機を思い浮かべてください。M87ではゆっくりとした回転だったので、その羽根の一枚一枚を捉えることが容易でした。しかしいて座A*は、ぐるぐると高速回転している状態の、ぶれた羽根しか写せません」と例える。

「そこで私たちは、そのぶれた状態のものから、羽根の一枚一枚の詳細を見出すため解析方法を確立する必要がありました。その技術の開発、そして解析が間違っていないかという検証のために、撮影から画像化までに5年の歳月がかかったのです」。

画像化はまず、EHTを構成している各望遠鏡のデータを組み合わせる処理から始まる。各データの撮影時間がわずかでもずれていては意味がないので、非常に精密な原子時計によってデータが正確に同期されている。

そのデータを画像化するには、一連のデータ処理が必要となる。その処理に必要な計算量は、最新のスーパーコンピューターを使えば数か月で終わってしまうほどだという。しかし、一度処理をすればそれで終わり、というわけではない。データが正しいかどうかの較正や、問題のあるデータの特定のため、ソフトウェアを改良して再度データ解析を行う、といった手続きを何度も繰り返し行う必要がある。あらゆる科学は、こうしたその面倒で複雑で、気の遠くなるような努力の末に、ようやく「確からしい」という成果を生み出すことができるのである。

EHTはただ地球サイズの電波望遠鏡を構成して観測したというだけでなく、こうした処理に必要となる計算ツールの開発も、プロジェクトの重要な要素となっている。

また、EHTの観測で得られるデータは写真のような画像そのものではなく、数学でおなじみの「フーリエ変換」したものなため、画像化するには「逆フーリエ変換」を行う必要がある。ただ、フーリエ変換されたデータは全体の一部のみしかないため、そのままでは元の画像を復元することができない。そこで、何らかの仮定を加えることで画像を再構成する必要がある。この一連の操作を「画像化」と呼んでいる。もしその仮定が間違っていたり、検証がしっかりできていなかったりといった不備があれば、"復元"ではなく、元の姿とはまったく異なる画像が出てきてしてしまう危険もある。

さらに、前述のようにいて座A*は明るさや構造がめまぐるしく変化しているため、従来の手法ではうまく画像化することができなかった。そこで、観測時間中のいて座A*の平均的な構造を画像化するために、新しい画像化技術を開発。M87の画像化の際に用いられた方法に、この変動の影響を補正するための改良を加えたうえで解析が行われたほか、新たな方法も考案され、4つの、それぞれ独立した方法で画像化が行われた。

この4つの手法を用いて何千もの画像を取得したところ、その像はさまざまだったそうだが、画像の特徴に基づいて4つのグループに分けると、大多数の画像ではリング構造を持つことがわかったという。また、リング化していない構造も、膨大なテストを繰り返すことで、リングの特徴をもつ可能性が高いことを突き止めたという。そして精査ののち、いて座A*にリング構造があることを強く示していると結論付けられた。

今回公開された最終的な画像は、得られた何千もの画像を凝縮、平均することで得られたもので、たしかにリング状の構造がはっきりと写っている。

この一連の研究や開発にあたっては、日本も大きな貢献を果たした。たとえば、日本が運用に参加する望遠鏡をEHTのひとつとして組み込んで運用したり、南米チリにある「アルマ」望遠鏡をEHTのひとつとするためにデータを光ファイバーで送るための装置を開発したりした。さらに、観測データを画像化するための手法の開発や改良、実際の撮影データと比較するためのシミュレーションなどを実施した。

こうした苦労の末に、ようやくいて座A*の姿を見ることができたのである。

(次回に続く)