宇宙航空研究開発機構(JAXA)とフランス国立宇宙研究センター(CNES)は4月10日、JAXAが2024年9月に打ち上げを計画している「火星衛星サンプル・リターン・ミッション」(MMX)の、検討に関する協力の実施取り決め(Implementing Arrangement)を締結した。

MMXは現在、JAXAが開発・研究を続けている探査機で、2024年に打ち上げ、火星の衛星である「フォボス」、もしくは「ダイモス」のどちらかに着陸し、砂や石などのサンプルを採取。2029年に地球に持ち帰ることを目指している。成功すれば、火星の衛星が生まれた謎と、かつての地球や火星に、本来存在できないはずの水がもたらされた謎を、一気に決着させることができると考えられている。

今回の共同検討の実施取り決めにより、MMXにフランスが提供する世界一の性能をもつ観測機器や、小型の着陸機を搭載したり、火星やその衛星付近を航行するための難しい技術の提供を受けたりできる可能性が出てきた。実現すれば、MMXの探査によって得られる成果がより大きくなり、そして探査の成功をより確実なものにすることが期待できる。

日本とフランス、米国などと協力し、世界初にして世界一の成果を目指し、火星の衛星へ赴くMMX。その意義や目指す成果、探査機の姿かたちを紹介する。

本コラムの第1回では、MMXが目指す火星の衛星にはいったいどんな謎や魅力、科学的価値があるのかについて解説した。第2回となる今回は、その火星の衛星からのサンプリ・リターンという、世界初の複雑で困難なミッションに挑む、MMXの姿かたちを紹介する。

遙かなる火星圏

宇宙開発が始まって以来、これまでに60機近い数の火星探査機が打ち上げられたが、無事に火星に到着し、成功と呼べるほどの成果を残すことができたのは、そのうちの50%ほどしかない。

このあまりの成功率の悪さの、1つの大きな理由は、まず打ち上げから火星到着までは最短でも半年、長くて1年ほどかかるため、探査機がそれだけ長い宇宙航行に耐えなければならないこと。もう1つの大きな理由は、半年も宇宙を旅した後、そこそこ大きなエンジンを長時間噴射して火星を回る軌道に入ったり着陸したりといったことが、基本的にやり直しのきかない一発勝負であることである。

もっとも近年では、過去に失敗を繰り返して、火星探査に必要な技術の知見が蓄えられたことから、失敗率は徐々に下がっている。また電子部品などの性能や信頼性も上がったことで、2000年代から火星に挑み始めた欧州やインドは一発で成功を収めている。

だが、フォボスやダイモスのような火星の衛星への航行と、さらにそこからの帰還、すなわち地球と火星圏との往復航行となると、また話は変わってくる。

火星の衛星にたどり着くには、まず火星を回る軌道に乗り、そこからさらに目標の衛星にうまく近づけるように、軌道を制御していかなければならない。着陸するとなるとなおのこと、複雑な制御が要求される。さらに、地球に帰ってくるためには、行きとほぼ同じ時間と距離の宇宙航行を行わなければならず、そして最後は、サンプルの入ったカプセルを秒速約11kmという猛スピードで地球の大気圏に再突入させ、中身を壊さないように着陸させなければならない。

これまで火星の衛星には、ソ連が2機、ロシアが1機の、計3機の探査機が挑んでいる。ソ連が送ったのは「フォボス1」と「フォボス2」という姉妹機で、その名のとおりフォボスの探査を目指し、1988年に打ち上げられた。しかしフォボス1は打ち上げから数カ月後に故障して失敗。フォボス2は火星をまわる軌道への投入には成功するも、フォボスまであと一歩というところでコンピュータが故障し、失敗に終わっている。

ロシアが打ち上げた「フォボス・グルント」は、フォボスへの接近だけでなく、着陸し、サンプルを採取して地球に持ち帰るという、MMXと似た野心的な計画だった。2011年に打ち上げられ、地球を回る軌道には乗ったものの、しかしその後、火星へ向かう軌道に乗り移る前でトラブルが発生し、そのまま失敗に終わっている。

|

|

|

ソ連が1988年に打ち上げた「フォボス」探査機。1号機は道中で失敗、2号機は火星圏には到達したものの、フォボスを探査する寸前で失敗した (C) IKI |

ロシアが2011年に打ち上げた「フォボス・グルント」。地球周回軌道から火星へ向かう軌道に乗り移れず、失敗に終わった (C) Roskosmos |

打ち上げから帰還まで約5年、人類初の惑星間航行に挑む

MMXはこの、ただでさえ過酷な火星圏へ行き、さらにこれまですべての試みが失敗している火星の衛星の探査に挑み、おまけに表面に着陸してサンプルを採取し、地球に持ち帰るという、フォボス・グルントが果たせなかった夢を成し遂げることを目的としている。

ちなみにフォボス・グルントは2号機(代替機)が2020年以降に打ち上げられるという話があるものの、現時点ではまだ具体化しておらず、ロシアの宇宙開発の現状を考えると実現は当分難しいと考えられることから、JAXAでは「現時点でMMX以外に、実現見込みのある他の火星衛星探査計画はない」としている。

なお、MMXの探査先がフォボスなのか、それともダイモスなのかはまだ決まっておらず、現在も検討が続いている。

MMX計画のチーム長を務める藤本正樹(ふじもと・まさき)教授は「どちらも得られるサイエンス的な価値は同じですが、実はフォボスにはボーナスがあるのです。フォボスのほうが火星に近いので、その表面には、火星に何かがぶつかって飛び散った破片が降り積もっていると考えられます。そのため、もしかしたらそのサンプルも(フォボスそのもののサンプルと)同時に手に入るかもしれないのです」と語る。

副チーム長を務める川勝康弘(かわかつ・やすひろ)准教授は、「ダイモスのほうが火星から離れているので、技術的には行きやすいのですが、まずは行くのが難しいフォボスで検討し、その後ダイモスに行くことになっても、すぐに対応できるようにしています」と語る。

現在の計画では、MMXは2024年9月に地球を出発し、2025年8月に火星圏に到着。そして火星の衛星に接近し、着陸してサンプルを採取。さらに着陸したのとは別のもう1つの衛星(フォボスならダイモス、ダイモスならフォボス)や、火星自体も観測するなどして、火星圏で3年を過ごす。なお、着陸は複数回行えるものの、別のもう1つの衛星への飛行はエネルギー的に難しいという。

そして2028年8月に火星圏を離れ、2029年9月にサンプルの入ったカプセルを地球に投下する。打ち上げから帰還まで5年もの長旅である。

成功すれば、ソ連とロシアが果たせなかった火星の衛星探査という夢を叶えることになり、そして世界で初めて火星の衛星の石や砂を、直接分析することができ、第1回で触れたような、火星の衛星の起源や、地球などへ水がもたらされた謎を解き明かすことができるかもしれない。

また同時に、これまで他の惑星の周回軌道に入った後、離脱して地球に帰ってきた、いわゆる「惑星間航行」に成功した探査機もいないため、成功すればその点でも史上初のことになる。

MMXは"3段式"

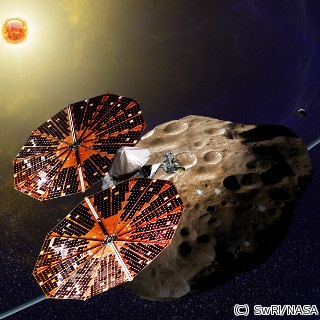

この困難な宇宙航行に挑むため、MMXはとても変わった形をしている。

まず機体は、「往路モジュール」と「探査モジュール」、そして「帰還モジュール」の大きく3つのモジュールが、ダルマ落としのように積み重なって構成されている。全体の質量は3400kgで、そのうち往路モジュールが1900kg、探査モジュールが150kg、帰還モジュールが1350kgを占める。この規模は、宇宙研が開発する探査機としても、また人類が打ち上げた火星探査機の中でも最大級である。

往路モジュールはその名のとおり地球から火星圏への往路の航行に使うモジュールで、基本的にスラスターと推進剤しか積んでいない。地球から火星に行くためには大きな増速量、つまりロケット噴射が必要になるので、寸法も質量も、機体の約半分を占めるほど大きな機体になる。スラスターも500N級のものを4基、つまり2000Nという、人工衛星や探査機に搭載されるものとしては比較的大きな性能をもっている(ちなみに金星探査機「あかつき」は500Nが1基)。ただ、火星圏に到着してしまえば用済みになるので、その後は機体全体を軽くするために分離、投棄する。

帰還モジュールと探査モジュールだけの身軽な機体になったMMXは、その格好で火星の衛星の探査や着陸を行う。基本的に観測装置は探査モジュールに、電力を作り出す太陽電池や、地球と通信するアンテナは帰還モジュールに搭載されている。

観測やサンプル採取が終わり、サンプルを帰還モジュールに移すと、今度は探査モジュールも不要になるので、やはり分離して捨てる。帰還モジュールだけになってさらに身軽になったMMXは火星圏を離脱し、地球に向けて航行。そして地球に接近したところでサンプルの入ったカプセルを分離し、地球へ落とす。

こうして次々と機体を捨てて飛んでいく様は、まるで地球から打ち上げられるロケットのようでもある。実のところ、宇宙戦艦ヤマトのように、現実の探査機でいえば小惑星探査機「はやぶさ」のように、何も分離せずに打ち上げ時と同じ姿で、星と星の間を往復航行することは不可能ではない。ただその場合、「はやぶさ」が使ったような電気推進エンジンを使う必要がある。電気推進は燃費は良いものの、必要な速度を得るために長い時間がかかり、火星まで行って帰ってくるのに5年では済まなくなることから、MMXでは推進剤を燃やして動く一般的なエンジン、いわゆる化学推進が使われることになっている。

もっとも、これはどちらが一概に優れているかという話ではなく、早く行って帰ってきたいなら化学推進、時間がかかっても大きな速度を得たい、あるいは機体をなるべく軽くしたい場合には電気推進が優れているという話である。どちらも一長一短があり、求める成果や技術的な制約などを総合的に考えて判断される。

ちなみにMMXでも電気推進が検討されたこともあり、現在も、今後設計が成立しなくなった場合などに備え、選択肢として残ってはいるという。

史上初の成果をもたらす最先端の機器と、複雑なミッションを実現する最先端の技術

この3400kgもの大きな探査機には、複数のカメラをはじめ、レーザー高度計やイオン質量分析器、ダスト・カウンター、そしてCNESが提供する予定の近赤外分光計(MacrOmega)、さらにNASAが提供する予定の中性子線・ガンマ線分光計など、世界最先端の観測装置が搭載される。これらは着陸する衛星を事前に詳しく調べたり、また着陸する場所を選んだりするほか、着陸しなかったもう1つの衛星や火星本体を観測することにも使われる。

火星の衛星からサンプルを採取する仕組みとしては、現在はマニピュレーター(ロボット・アーム)と、その先端につけたコアラー機構という装置を使うことが考えられている。コアラー機構は二重になった筒状の装置で、まず装置全体を衛星の表面に突っ込ませ、続いて内側の筒の先端を閉じてサンプルを確保。そして内側だけ引っ張り上げることで、表面から地中までのサンプル、層をそのままの状態で採取、持ち帰ることができる。また、地面の最表層と当たる部分には、ヤモリの足の裏のような粘着テープがあり、石や砂をくっつけて採取する。

もう1つおもしろいところでは、太陽電池がある。MMXでは軽量化のために、開発中の薄膜太陽電池、つまり紙のようなぺらぺらの太陽電池を使うことが予定されている。ただ、薄膜ゆえに、そのままでは強度を維持できず、かといって梁を入れると重くなりせっかくの軽量化が無駄になってしまうため、やや反った形にすることで、軽さと強度の両方を保っている。実際、MMXの想像図を見ると、(やや誇張されているものの)太陽電池が反っているいることがわかる。

この薄膜太陽電池は、まだ実際に宇宙で使われたことはないものの、2020年ころに打ち上げ予定の深宇宙探査技術実証機「DESTINY」で実証が行われるという。

日本にとってMMXは、これまで未経験、あるいは未成功の部分が多く、そのハードルは高い。たとえば火星圏への往還技術は日本にはないし、成功した国もない。そもそも、惑星の周回軌道への到達も、日本はようやく「あかつき」で成功、それも一度失敗した上での成功であり、その技術はまだ十分とはいえない。さらに火星の衛星表面へ着陸したり、そこで滞在し続け、さらにサンプルを採取するのも、「はやぶさ」などとはまた違う技術が必要である。

そのため、MMXが目指す科学的成果を手に入れるためには、工学側の技術開発と実現性の確保が欠かせない。

さらに、とくに日本においては、深宇宙を飛ぶ探査機と通信する技術、そして設備も未熟であり、まだこれから獲得していかなければならない分野でもある。現在、長野県にある臼田宇宙空間観測所の近くでは、新しいアンテナの建設が進んでおり、MMXが打ち上げられるころには運用が始まっている予定である。MMXではこの新しい地上局を活かし、探査機と高速通信を行う技術の獲得も狙う。

これらの技術は、MMXの複雑なミッションの実現のためにも、そしてJAXAの宇宙工学研究が掲げる「より遠く、より自在な、より多面的な宇宙探査活動」という目標のためにも必要なものであり、将来の火星の周回探査や着陸探査、さらにその先のミッションにも向けた布石にもなる。

(次回は5月2日の掲載予定です)

参考

・火星衛星サンプルリターンミッションの概要

・MMX - Martian Moons eXploration

・DESTINY -DESTINYについて-

・Phobos (Fobos) spacecraft

・Phobos-Grunt mission