STARS Space Serviceから6月29日、超小型軌道エレベータ「STARS-EC」がテザーの伸展・回収の実証に成功した、そんなニュースが配信された。

STARS-ECは、超小型軌道エレベーターと位置づけられるCubesatで、将来の宇宙エレベータの建設やスペースデブリの除去などの技術に応用できるものだ。今日は、その超小型軌道エレベータとはどのようなものか、そしてこの超小型軌道エレベータの目的について紹介したいと思う。

超小型軌道エレベータ「STARS-EC」とは?

超小型軌道エレベータSTARS-ECについて、まず紹介したい。

STARS-ECは、以下の画像でみられるような直方体の形状をしている。初めて見る方も多いかと思うが、同じ形の立方体のものが3つ連なっている。この1つの立法体は、1Uという超小型衛星の規格でCubeSatの最小構成要素だ。10cm×10cm×10cmのサイズだ。これが3つ連なっているので、3Uという言い方をする。

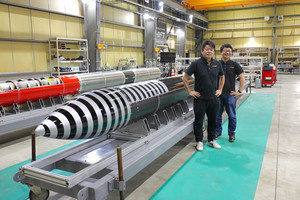

STARS-ECは、STARS Space Service※1が協力し、静岡大学の能見研究室が開発したCubesat。静岡大学の能見研究室では、宇宙機制御システムに関する研究を実施していて、この超小型軌道エレベータSTARS-EC以外にも、月惑星着陸機の着陸に関する制御技術やダイナミックテザーの伸展に関する研究を実施している。

STARS Space Serviceは、静岡大学発のベンチャー企業で創設者は、雪下真希子氏。そして、CTOが静岡大学の能見公博教授だ。

STARS Space Serviceの動画

超小型軌道エレベータ「STARS-EC」の伸展・回収実験とは?

繰り返しになるが、2021年6月29日、超小型軌道エレベータSTARS-ECがテザーの伸展・回収の実証に成功したというニュースが報じられた。もう少し時系列を詳細に見てみたい。

まず、超小型軌道エレベータSTARS-ECは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」から2021年3月14日に放出された。そして同年4月16日、伸展ミッションをスタート。同年5月3日には、テレメトリーデータからテザーが進展していることが確認され、同年5月10日には伸展を巻き取る回収にも成功していることが確認されたという。この実証は、世界初という。

超小型軌道エレベータ「STARS-EC」の実証は何を目的にしているの?

では、今回報じられた超小型軌道エレベータSTARS-ECのテザーの伸展・回収の実験は、何のために実施されたのだろうか。

まず、宇宙エレベータの建設に使える技術を実証、確立していくためにある。宇宙エレベータと聞くとどのような企業を思い浮かべるだろうか。

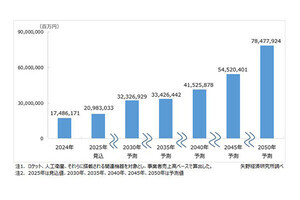

そう大林組だ。大林組では下図のような宇宙エレベータの施工ステップを公開している。それによると、宇宙エレベータを建設する際は、宇宙に宇宙船を打ち上げ、そこからケーブルを垂らし、そしてそのケーブルに沿ってクライマーが上下に動くという作業が必要不可欠なのだ。

少し文字が小さいのでぜひサイトにアクセスしていただき※2じっくりご覧いただきたい。ちょうどステップ4、5、6あたりが今回の超小型軌道エレベータ「STARS-EC」の実証に近いことがお分かりいただけるだろうか。

ほかにも、スペースデブリの除去にもこの技術を応用できるという。宇宙空間の軌道上でテザーを自由自在に制御することができればスペースデブリに接近し、除去することも可能になるのだ。

いかがだっただろうか。今回は、超小型軌道エレベータ「STARS-EC」のテザーの伸展・回収の実証について紹介した。実は、とても奥が深い興味深い実証であることを知っていただけたら幸いだ。

参考文献

・※1 STARS Space Service

・※2 大林組