話題の科学書「ロウソクの科学」。しばしば名著として、科学書100選とか、オールタイム・ベストとか、大科学者が影響を受けたといって紹介されます。ただ、ありがちなのですが「いや、知っているけど、実は読んだことない」という人が多いのも事実です。

ということで、今回は「ロウソクの科学」が、とりあえずどんな本なのか、読む前に知ると楽しいことを紹介します。

実は、昨年、非常に良い翻訳というか内容紹介本が出ました。尾嶋好美編訳『「ロウソクの科学」が教えてくれること』(サイエンス・アイ新書 千円+税)でございます。今なら本屋に平積みです。自信を持ってお勧めできます。おもしろいよー!

「ロウソクの科学」が話題です。リチウムイオン電池の発明者の吉野さんが、小学4年生の時に新任の先生(大学で化学を専攻していた)に勧められ、科学心に火がつき、「実験少年」になり、ついにはスマホにもPCにもカメラにも携帯ゲーム機にも、電気自動車にも宇宙探査機にも欠かせない、リチウムイオン電池を実用化するに至ったわけです。吉野さんの「運命の出会い」それが「ロウソクの科学」です。それにしてもこの小学校の先生GJですな! 素晴らしい!

さらに、2年前には、細胞のオートファジーでノーベル医学・生理学賞を受賞した大隈さんも12歳上のお兄さんから勧められ、やはり科学を目指すきっかけになったというのです。

またこの「ロウソクの科学」は、吉野さんや大隈さんだけでなく、多くの科学関係者が名著として推している本でございます。

理化学研究所は、「科学道2019」といって科学の良書100冊を選定しています。その中にも、当たり前のように「ロウソクの科学」はラインアップされています。しかも科学道ジュニアにもダブルで入っています。どうしたって外せないという感じですなー。

ということで、まあ科学関係者なら学者でも小学校の先生でも科学館の学芸員でも「ロウソクの科学」という本の存在はまず知っているのでございます。ところが、ですよ。読んだことあるか? と聞くと、これがちょっとうつむいちゃう人がまた多いのですな。

確かに「ロウソクの科学」は、ちょっと地味です。大体、テーマがロウソクです。それだけでも渋そうです。また、出だしから「お集まりくださったことの光栄にこたえるために」なんて表現で始まるのでございます。ちょっと、というか、かなり調子が狂っちゃいます。また、例えが「炭鉱の鉱夫」だの「スナップドラゴンの遊び」だとか「ガス灯」に「石油ランプ」など、なんとも古い、馴染めない事ばかり出てきて、読み進めるのがしんどくなるのです。さらに古風な挿絵がわずかに入っているだけで、写真も何もないのです。これまた地味に見える原因です。

ただ、人間は不思議なもので、あらかじめわかっていると、こうしたビミョーな印象は、むしろ価値があるように見えたり、気にならなかったりし、面白い部分がよくわかるようになるのですな。あらかじめ知っておけば楽しい。まあ、地図を見て検討をつけてから、都会を散歩するようなものですな。

では、どんな本なのか、知っておくと楽しいことを、お話ししますよー。

1. 子どもむけの本、児童書です

ロウソクの科学は児童書です。8歳の子供でも楽しめるように工夫された、サイエンスショーを再録したものです。内容に難しいところはないどころか、子どもが「え? 本当?」「なんでだろう?」と素直に疑問に思い、ワクワクするような問いかけがたくさんあります。

2. 教室で行われた150年前の実験ショーの再録です

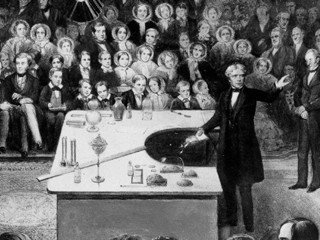

舞台ではなく、教室で行われているので、非常に大掛かりな装置はありません。近くで見て楽しい、小さい、でも手が届きそうな実験ショーです。ちなみに、教室はこんな感じの部屋だったようですよ。

150年前の実験ショーの再録なので、古風だったりショーを文字にしているので渋めだったりします。が、最近カラフルで良い本がしかも安い親書で出ました。最後に紹介しますね。

3. 家庭でもできる、楽しい実験、科学手品がたくさん紹介されています

ロウソクのほか、塩、シャボン玉、風船、コップ、トランプのカードなど、身近なものでできる実験がたくさん紹介されています。本を読むだけでなく、実際に試してみると面白く、しかも子どもが揃えられる道具で楽しめるのです。

しかも、カラフルだったり、迫力があったりと、面白いものが多いです。科学手品と言って良いようなものもあります。

4. 美しい、激しい、でも学校や科学館ならできる実験もたくさん紹介されています

紫色の炎を吹き出すカリウムで遊ぶとか、火薬を作るといった、家庭では取り扱いが難しい実験も入手が難しいものもあります。その分、面白いのですし、学校の先生や科学館の学芸員なら再現できるレベルでもあります。ねだって見せてもらうと良いですね。

5. 超一流の科学者ファラデーとの熱い科学愛があふれています

この本は、子どもむけの実験ショー(クリスマスレクチャー)の再録です。実験ショーを考案し、実演したのは「ノーベル賞があったなら6回は受賞しただろう」という英国の科学者、奇跡的な天才マイケル・ファラデーです。

この連載でも、第116回で紹介していますので、そちらもぜひ。面白い人なんですよ。これが!

この本はどこを見ても、ファラデーが「ロウソクや燃える、光るというのは、すごく面白いんだよー!」「ぜひ見てよー」という科学愛が溢れています。

6. 再録者クルックスも熱いぞ、そしてそれは世界中に科学者に広がっている

この実験ショーは、当時科学記者だったクルックスさんが、ファラデーに頼んで文章化したものです。序文に、その意気込みが書かれていますが、最後の一言が実に熱い!

「この本の読者の中にも、人類の知識を増やすために身を捧げる人がいるはずです。科学の炎は燃え上がらなければなりません。"炎よ、行け"(Alere Flammam.)」

クルックス自身は、後に、電子を観察できる「クルックス管」を発明して、まさに「知識を増やすために身を捧げる」ことになりますし、クルックス管を使って電子を発見したJ.J.トムソンはノーベル賞を受賞しています。最初に書いた、吉野さんや大隈さんもそうですね。まさに、この本が科学の火を燃え上がらせたいるのです。100年以上経っても。

7. 「ロウソクの科学」ではなく「キャンドルを入口にした、化学の発見ドラマ」の本

原題は、Chemical History of Candle(ロウソクの化学の歴史)です。歴史というのは、現象を述べるのではなく、ドラマを述べるものです。ロウソクを鍵に、人類が切り開いた化学の世界。それを現象を見ながら楽しめるのが本書なのでございます。

ということで、楽しいことがいっぱい「ロウソクの科学」です。

ただ、なんというかやはり160年前の内容ですし、文化的に馴染めないのは確かです。というか、まあ逆に日本なら江戸時代の本とは思えないような新しさを持っています。それは時代があまり変わらない、ジュール・ベルヌの十五少年漂流記や海底2万マイル、シャーロック・ホームズシリーズと通ずるところもありますな。ただ、これらは小説は最初から読み物として書かれている訳で、実験ショーの再録なのに、ショーの様子がわからないのはわかりにくい、とっつきにくい原因となっています。

そこで、この実験ショー(クリスマスレクチャー)そのものを見るのが一番かもしれません。英国では今でもテーマを変え、一流の科学者が子どもむけに話すというこのシリーズ続いていますしテレビ放送もされています。2019年は、ハンナ・フライ先生による、数学のパワーのレクチャーのようですな。また、日本でも見るチャンスはあります。今年の分はもう終わっていますが、このところ読売新聞と東京工業大学が共催してやっているようです。

また、ファラデーのロウソクの科学を再現するという試みを行われています。兵庫県にある民間の科学教育施設ファラデーラボ(ファラデーを尊敬する人がつけた名前)では、2019年夏にロウソクの科学の実験ショーが再現されたとのことです。

ただ、これらはタイミングがないとねということだったのですが、最後にすごーく良い本が出ているのでご紹介しますねー。それは、

でございます。

翻訳というか「ロウソクの科学」の内容を編者の解説と原文をうまく組み合わせながら、再録した本です。原本の読みにくいところはうまく消え去り、さらにカラフルな実験の写真が非常に豊富で「ああ、こういうことなのか」とわかります。や、実験の手順などもわかりやすく再録されています。

わかりやすく、読みやすく、カラフル。まあ、それでも本を読む習慣がない人にはしんどいでしょうけれど、普通のベストセラーなら読めるという人なら、まったく問題なく読めるかと思います。子どもでも、もちろん大丈夫。自分でできる実験も豊富ですよ。実験はやると楽しいですからね。

ということで、長々と書きすぎて、ここまでたどり着いていなかったりして…エーイ、冒頭にも書いておこうっと。

著者プロフィール

東明六郎(しののめろくろう)科学系キュレーター。

あっちの話題と、こっちの情報をくっつけて、おもしろくする業界の人。天文、宇宙系を主なフィールドとする。天文ニュースがあると、突然忙しくなり、生き生きする。年齢不詳で、アイドルのコンサートにも行くミーハーだが、まさかのあんな科学者とも知り合い。安く買える新書を愛し、一度本や資料を読むと、どこに何が書いてあったか覚えるのが特技。だが、細かい内容はその場で忘れる。