CDCのCyberスパコン

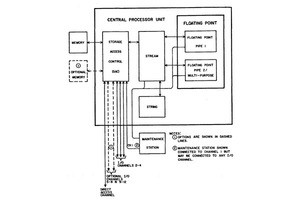

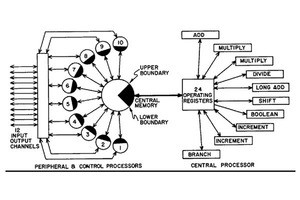

CrayもThorntonも居なくなったCDCは、CDC 6600/7600をベースとした「Cyber 70」と「Cyber 170」というシリーズを出す。Cyber 70はマイナーなアップグレードで、Cyber 170はトランジスタに代えて集積回路を採用したマシンである。

Cyber 170は、クロックを最大40MHz(25ns)まで引き上げ、PPUの数も最大20台まで拡張していた。

一方、「Cyber 200シリーズ」はSTAR-100の改良版で、Cyber 205は演算パイプラインを高速のECL(Emitter Coupled Logic)で構成し、最大4本のベクトルパイプラインを持っていた。このマシンは、64bitデータでは400MFlops、32bitデータでは800MFlopsのピーク演算性能を持っていた。一般的なプログラムでは、このピーク性能のような高い性能は得られなかったが、Cyber 205はこの時代を代表する高性能スパコンであった。

ETA 10

独立したSeymour Crayが自分の会社を作りCray-1を出してから、劣勢になったCDCは1983年にスパコン部門を分離してETAシステムを設立した。ETAは、Cyber 205をベースに、回路をCMOS LSI化し、液体窒素で冷却して7nsクロックで動作させるというアプローチをとった。これでピーク演算性能は571MFlopsとなり、これを2つまとめたものをノード(CPU)とし、8CPUで「ETA 10システム」を構成する。したがって、ETA-10全体ではピーク演算性能は9.14GFlopsとなる。

なお、CMOSトランジスタを流れる電子は、熱エネルギーでシリコン原子の格子が振動することで散乱されて、電子の流れが妨げられて電流が減少するが、超低温に冷やすことで格子の振動が減り、より多くの電流を流すことができるようになる。ETA 10では、液体窒素で冷やすことで、より多くの電流を流し回路の動作速度を上げて、7nsのサイクルタイムでの動作を狙っていた。

日本でも、東京工業大学(東工大)がETA-10を導入した。当時は、日米の貿易摩擦が激しかったときで、車などの輸出に自主規制が行われ、買える米国製品があれば購入して、貿易黒字を減らせという時代であった。その対策の一環として東工大に予算が付いてETA-10を輸入することになった。

しかし、東工大のETA-10は、結局、液体窒素の冷却状態で動作することはほとんど無く、空冷で半分程度の動作速度で動かしていたという。また、ソフトウェアが不備で、8CPUがあっても1CPUしか使えないという場合が多かったという。

ETAシステムには、30GFlopsのETA-30という計画もあったが、結局、実現されることは無かった。

(次回は5月25日に掲載します)