2025年、あらゆる業界でAI技術の導入が広がろうとしている。並行して拡大するAI対応のデータセンターは、益々その高密度化が加速し、ニーズの変化によって使われる技術も進歩が著しい。このシリーズでは、かつてないほどにデータセンター業界が注目を浴びる今、求められるテクノロジーの変化やトレンドを追ってみたい。

AI時代に注目されるコンテナ型データセンター

本来、さまざまな荷物をトラックや貨物列車、飛行機、船などで運ぶために利用されるコンテナに、サーバーやストレージをはじめ、ネットワーク機器、電源設備、空調設備などを組み込んで運用するコンテナ型データセンター。2000年代にアメリカで登場して以来、さまざまな場所に運んでいって低コストで簡単に設置できるなどのメリットが注目され、これまでに何度かブームになった。とはいえ、大規模なデータセンターを新築する場合は、コンテナ型だと設備が分散されてしまいコスト面ではあまりメリットが得られないことなどから、日本ではそれほど普及してこなかった。

一方で、AI時代を迎えた今、あらためてコンテナ型データセンターが注目されている。その理由の1つが、第2回で紹介したような水冷サーバーを用いたデータセンターの構築に向いているということだ。AIのトレーニングに必要なサーバーは、大量のプロセッサが並列接続されクラスター構成で運用され、発熱量も大きく、水冷が採用されるケースが増えている。そういった高密度サーバーをデータセンター内に設置しようとすると、施設内に給排水設備などが必要となる。しかし、そういった設備がなければ、新たに設備を採用したり、防水の為、床を張り直したりなどの改築コストが必要になる。コンテナ型データセンターは給排水設備の導入や防水工事が既存の建物の改修に比べて比較的容易であり、結果的に安価で済む。

もう1つの大きな理由が、工期が短縮できることだ。現在、AIの爆発的な普及を見込んで、データセンターの建設ラッシュが始まっている。それによって、ゼネコンやサブコンにデータセンターの新設を依頼しても、人手不足でなかなか請け負ってもらえなくなってきた。そんな状況であっても、コンテナ型なら工場で事前に全てのサーバーや周辺装置などを組み込んでプリテストを行えば、あとはトラックで運んで据え付けて電源をつなぐだけでデータセンターが稼働できるので、建物を建てるよりもはるかに工期を短くできる。

また、最近はAIデータセンターを地方に建設するケースも増えている。その際、現地で施設を建築するとなれば、人を送るためのコストも時間もかかってしまう。こうした事情から、ある程度まとまった需要が見込めるなら、工場でそのままシステムを組み立てて、現地ではコンテナを設置するだけにするというメリットが得られるようになってきた。このような事前に組み上げてから現地に設置する建設方式を、プレハブ(またはプリファブ)方式と呼んでいる。

コンテナ型データセンターに代表される「プリファブ」にも様々な種類が

現在データセンターにおいては、さまざまなコンテナの利用法がある。例えば、サーバーからネットワーク機器、電源装置などを1つのコンテナにまとめたオールインワン型の他にも、複数のコンテナをつなげて大規模なデータホールを構築するケースもある。

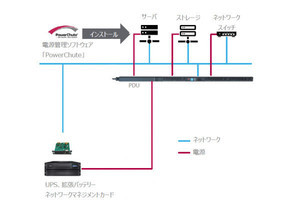

また、電源設備やUPS設備だけを詰め込んだ、パワーモジュールやパワースキッドと呼ばれるプレファブ方式もある。大型の三相UPSやバッテリー、分電盤といった電源設備がひとまとめになっているが、緊急時におけるバッテリー運用のランタイムを伸ばしたいといった要求にも応えられるため、最近需要が伸びている。

パワースキッドは、電源設備を台座の上に乗せた状態で建物に運び込む。例えば、古い工場を改築してデータセンターを構築するなど、すでに建屋がある場合に採用されている。

他にも、水冷用の冷却水を作るチラーやポンプなどと組み合わせCDU(Coolant Distribution Unit:冷媒熱交換器)をコンテナの中に詰め込んだCDUコンテナも、新たに水冷施設を導入する目的で採用されている。

,A@データセンター用途で活用されるコンテナ|

コンテナ型データセンターはどのように活用されているのか

オールインワンのコンテナ型データセンターに関しては、前述のように水冷設備の確保や工期短縮などの他にも、サーバーに適した空調や安定した電源供給の提供が難しい施設で、工場や倉庫の敷地内にサーバールームが設置できるなどの用途で活用されている。

また、近年は環境への取り組みから、再生可能エネルギーの積極的な活用が求められている。その中でも風力発電は、今後の日本において有力な発電方式になると考えられているが、基本的に発電用の風車は山間部や海岸沿いなどの風の強い地域に設置される。そうやって作られた電気を、遠距離にあるデータセンターで活用しようとすると、送電線を建設するなど大きなコストがかかってしまう。

そこで、風力発電設備の近くにコンテナ型データセンターを設置して電力を確保し、そこから都心に向けて光ファイバなどを使ってデータ伝送をした方が低コストで運用できる。そもそも、大きな電力を消費するAIデータセンターを都心に置くと、近年のような猛暑が続いた時に電力の需給がひっ迫する可能性がある。そういった意味でも、年間を通して電力消費が予測できる場所にコンテナ型データセンターを設置する電力の地産地消が求められる。

また離れた場所にデータセンターを設置するということは、用途によってはAIデータセンターにとってデメリットになりにくい。例えば、金融データ処理や工場のIoTによる自動化のためであればレスポンスが重視されるため、サーバーをデータの活用場所の近くに置く必要があるが、それに対してAI学習用のデータセンターであれば、AIに24時間365日学習をさせることが目的なのでレイテンシーはそれほど大きな問題にはならない。

それ以外のパワーモジュールコンテナやパワースキッド、CDUコンテナについては、どのように活用されているだろうか。

例えば、既存のデータセンターの施設をAIデータセンターとして運用する場合、AIサーバーや冷却装置の増設によって、従来の電源設備では容量が足りなくなることもある。その際、パワーモジュールコンテナやパワースキッドを活用して電源設備を増設すれば工期が短縮できる。AIサーバーの増設で水冷の冷却システムを新たに採用する際にも、CDUコンテナを導入すれば施設の改修コストを抑えて短期間で対応できるようになる。

このように、容量の商用電力を安定供給ができる場所での大規模集約型のデータセンターには工期短縮などを目的にパワーモジュールやパワースキッドやCDUコンテナが活用されており、大規模な土地・電気が確保できない地方では、再生可能エネルギー活用も視野に入れたAll-in-Oneコンテナ型データセンターなど、地域やデータセンターの規模によって様々なタイプのプレファブデータセンターの需要は今後もさらに加速すると考えられる。