2025年、あらゆる業界でAI技術の導入が広がろうとしている。並行して拡大するAI対応のデータセンターは、益々その高密度化が加速し、ニーズの変化によって使われる技術も進歩が著しい。このシリーズでは、かつてないほどにデータセンター業界が注目を浴びる今、求められるテクノロジーの変化やトレンドを追ってみたい。

一般的な業務サーバの10倍以上の電力を消費するGPUサーバ

AI時代のデータセンターにおいて、前回紹介した冷却と同じく状況が様変わりしたのが「電力」だ。これまでと比べ、電力の密度が高くなり、大きな容量の電力が消費されている。例えば、従来業務に使われている一般的な業務サーバの消費電力は200W弱くらいだが、生成AIに使われるGPUサーバの場合、最大の構成にすると消費電力は10kW以上になる。水冷のGPUサーバでも1台で5kW弱くらいの電力を消費するので、AI時代のサーバの消費電力は1桁から2桁くらい大きくなってきた。

また、ラックあたりの消費電力で換算すると、一般的な業務サーバの場合は最大で36台搭載できるのでトータルで約6.5kWになる。これに対して、サイズの大きな空冷のGPUサーバは1ラックあたり6台搭載で約65kW、水冷のGPUサーバは18台搭載で約82kWの消費電力となり、GPUサーバは一般的な業務サーバの10倍くらいの電力が必要になる計算だ。

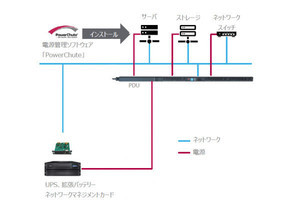

サーバへの給電はラック内のPDU(Power Distribution Unit)から電源コードを使って行うが、一般的なサイズのラックにはスペースの関係上、4本くらいしかPDUが載せられない。一方、従来の単相電源を使用した場合、1PDUあたりの電力供給量は6kWくらいが最大であるため、水冷のGPUサーバでも1台当たり2本のPDUが必要になる。このように、単相電源を採用すると複数のPDUで1つのサーバに電力を供給することになり、ラック内に何10本ものPDUが必要になってしまうので現実的ではない。

そのため、GPUサーバに関してはより大容量の電力が供給できる三相電源を用いて、工場などで使われる三相3線タイプや、最近ハイパースケールのデータセンターで主流になりつつある三相4線タイプといった方式を採用することが主流になってきた。PDUとGPUサーバを接続する電源コネクタの形状も、一般的なサーバが使っていた国際標準(IEC)の C13やC19ではなく、最近は高温に強いC21の採用も増えてきている。

また、GPUサーバは電力消費量が高く高発熱なため、電源の監視が今まで以上に重要だ。PDUに対しても、リアルタイムで電流や電圧、電力を測定して問題がないかを監視する必要性が、今まで以上に高まっている。つまり、電力インフラのハードウェアにおいては、高圧・大容量電力や高温への対応だけでなく、スマート化のようなハイスペック化も加速していくはずだ。シュナイダーエレクトリックでも、最大消費電力43.2kWでC21コネクタにも対応しつつ、遠隔からリモートでリアルタイムに監視できるラックマウントPDUを提供しており、設定した閾値を超えた際に管理者にアラートを送り、ログを保存して分析できる機能が搭載されている。

大容量化する AIデータセンターへの電源供給

一方、サーバラックへの給電方式については、一般的には「ケーブル方式」「ラック型分電盤方式」「バスダクト方式」の3つがある。ケーブル方式はUPSから分電盤に電力を送り、そこから各ラックにケーブルで給電する方式で、従来のデータセンター事業者の6、7割が採用していると思われる。ラック型分電盤方式は分電盤をラックの中にマウントする方式だが、レイアウトを整理しやすい反面、若干柔軟性に欠ける。そこで、近年大型のデータセンターで標準的に採用されているのが、電力供給をケーブルではなく、金属製のダクトの中に導体を収めて送電するバスダクト方式だ。

バスダクト方式はラック型分電盤方式に比べてフレキシブルに対応できる点が重宝され、採用が増えている。製品・機種によっては、ラック容量が変更になった場合もプラグインユニットだけを活線状態で交換して対応できる。また、従来のケーブル方式やラック型分電盤方式がバスダクト方式に置き換わっている最も大きな要因は、損失がなく効率的に大容量の電力を運べる点だ。一方で、AI時代の次世代データセンサーにおけるバスダクト方式を考えると、GPUサーバの電力容量が増加すると電流値も上がっていくので、その対応も必要不可といえる。

そこで、シュナイダーエレクトリックでは、従来は250Aから800Aの電流に対応していたバスダクトを、生成AIデータセンター向けに1000Aに対応させる製品を2025年から提供開始。さらに、2024末に発表した、プラグインユニットの差込口を好きな位置に移動できるスライド方式を採用したバスダクトも、2025年から1000Aに容量アップした。今後は、生成AI向けデータセンターで使われるGPUサーバの容量もさらに上がっていくことが予想されるので、シュナイダーエレクトリックでは1200Aに対応する製品も開発中だ。

電力損失の最小化が鍵を握る大容量時代のUPS

もう一つ、AI時代のデータセンターを考える上で重要な課題が、激増する消費電力による環境への影響だ。日本はまだそこまでは厳しくはないが、すでにさまざま国において規制が始まっている。特に大容量化が必要なAI時代になると、GPUを複数台配列してMW級の大容量でサーバを構成する必要がある一方で、電力損失を最小にして、エネルギー消費の増大による環境への影響を最低限に抑えなければならない。

一般的にデータセンターでは大型のUPSを設置し、予期せぬ電源障害に備えている。容量が大きくなると、電力損失率が小さくても、実際の損失量は非常に大きくなる。したがって、いかにUPSを効率化するかが重要になる。また現時点では、AIのインフラやその電力負荷が今後どのように変わっていくのかが、正確に予測できない。急に負荷が大きく増える場合もあるので、TCO(総所有コスト)を考える上でも、UPSそのものをモジュラー設計にして、必要に応じて容量が拡張できるスケーラブルな構成が必要になる。そこには、UPSを運転したままでモジュールが交換、拡張できる機能も求められる。

電力容量が大きくなればなるほど、配電の効率化でいかに電力損失を防ぐかが重要になってくる。例えば、三相3線タイプの場合はトランスを介在しなければ200Vや100Vの電気を作れないが、1回トランスが介在すると、少なくとも1.5%の電力損失が発生してしまい、かつトランスを設置するスペースも必要になる。さらに100Vの電気を作ると電流が大きくなるため、銅線損失も発生してしまう。これによって、経済面での影響も大きくなる。

そこで、三相4線400V/230Vタイプにすればトランスを通さずに230Vの電気が使えるので、トランスの電力損失もなくなり、銅線損失も1/4になる。このように、UPSそのものの高効率化や配電損失の最小化を考慮しながら、全体的に電力効率をいかに高めるか、損失を減らすかが、環境への影響を最小限にとどめるために必要だ。

一方、従来のデータセンターは大きな建物を作って、すべての機器を詰め込むようなイメージだが、昨今はスピードを重視し、設置場所も比較的柔軟かつ短期間で設置できるコンテナ型データセンターのニーズも高まっている。その場合は、当然スペースが限られるので、UPSのサイズもなるべくコンパクトにする必要がある。昨今はリチウムイオン電池の普及で、寿命は鉛電池の2倍、3倍になり、設置面積も半分以下になってきたので、コンテナ型データセンターに適した選択肢といえる。

シュナイダーエレクトリックには、背面の補修スペースをなくし、すべてフロントから保守作業を完結できる設計を採用した、コンパクトで高密度電源を提供する三相UPSがある。AI時代のデータセンターにも対応できるだけでなく、コンテナ型データセンターを実現するソリューションとしても注目されている。

今野良昭(こんのよしあき)

幸沢隆弘(こうさわたかひろ)