これまで3回にわたって、農林水産業の大きな変化を見据えて農業高校で実際に行われている先進的な取り組みを紹介してきた。次世代アグリビジネス人材について考えるにあたり、今回から数回に分けて、日本の農林水産業に迫るグローバル化、デジタル化という大きな変化の波と、これらによって引き起こされる消費者ニーズの多様化について考えてみたい。

TPPによる市場開放と輸出拡大

日本の農林水産業に迫る大きな変化として、TPP(環太平洋連携協定)を抜きに語ることはできない。主に論じられていることは、域内貿易品目のうち、日本においては輸入関税の95%が撤廃されることによって国内の農業に負の影響が生じるということだ。内閣府の試算では、国内の農林水産物の生産額(試算対象品目合計で約6兆8,000億円)が、約1,300~2,100億円減少する(出典1)。

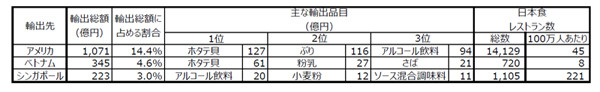

もっとも、貿易自由化によって一次産業に影響が及ぶのは日本に限った話ではない。当然のことながら他の加盟国の輸入障壁も下がることから、正の影響(輸出拡大)も考えられる。実際に、TPPの発効によって、輸出戦略上の重要品目である牛肉、水産物等の関税撤廃や無税枠拡大が実現し、農林水産物の輸出の追い風となることが見込まれている。日本からTPP加盟国への農林水産物の輸出額(2015年)は、上位6カ国の合計で1,925億円となり、日本からの農林水産物輸出総額7,451億円の25%超を占めている(出典2)。日本からの農林水産物輸出総額の上位3カ国(TPP加盟国に限定)はアメリカが1位、ベトナムが2位、シンガポールが3位となっている。また、それら3カ国における日本ブランドの人気度を測る上で参考となる日本食レストラン数は、アメリカが圧倒的に多い(図表1参照)。農林水産物・食品の輸出拡大において、関税・規制は非常に重要な要因の一つであり、日本の農林水産業にとってTPPは大きな脅威である一方で、国内の人口が減少する中で自立した産業として維持・拡大していくためのチャンスとしても捉えることができる。

|

|

図表1 日本からの農林水産物輸出総額上位3カ国(TPP加盟国に限定)の比較。(出典:農林水産省「農林水産物輸出入概況(2015年)」)とJETRO「農林水産物・食品 国別マーケティング基礎情報(2016年)」のデータを基にアクセンチュアが作成) |

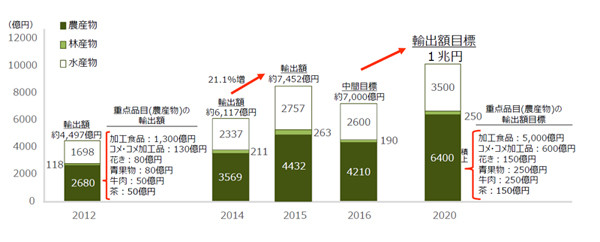

これまで政府は、2020年までに輸出額1兆円達成を目標に掲げ、コメ・コメ加工品、水産物、林産物(木材)、茶、牛肉、青果物、花き、加工食品を戦略的品目として指定し輸出促進に取り組んできており、2016年に7,000億円という輸出額の中間目標を1年前倒しで達成している。(図表2参照)(出典3)。上位10カ国の輸出先は、金額が大きい順に香港、米国、台湾、中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール、豪州、オランダであり、特に上位6カ国については、その順番は異なるものの訪日外国人観光客の上位6カ国と一致する(出典4)。政府は、ターゲット国の規制や関税の緩和に向けた交渉に取り組むだけでなく、日本産の農林水産物や食品の競争力強化にも力をいれている。主な取り組みとしては、物流、輸出環境、ハラールなど品目横断的なテーマに関してテーマ別部会を設けたり、輸出促進/障害排除のための方策を検討したりするほか、品目別輸出団体の輸出戦略の策定、ジャパン・ブランドの確立、産地間連携による通年または長期安定供給体制の確立などを実施している(出典5)。

|

|

図表2 日本における農林水産物・食品の輸出額推移 (出典:農林水産省「農林水産物・食品の輸出額の推移」)と農林水産省「日本食・食文化の海外普及について(2014年)」のデータを基にアクセンチュアが作成) |

だが、残念なことに日本以外の加盟国に目を向けてみると、海外メディア記事の検索サイト"Factiva"で調べる限り、TPPに絡む日本産農林水産物の輸入拡大に対する期待や脅威はいずれもほとんど報道されておらず、TPP加盟各国においては日本側が期待しているほど日本産の農林水産物の存在感が高いとは言い難い状況である。

オランダはどこまで手本になるか

農産物の輸出促進に向けた動きの中で、成功事例としてよく引き合いに出される国がオランダである。農地面積は日本の約40%にすぎないものの、農産物の輸出額がアメリカに次ぐ世界第2位の909億ドルを誇っている(日本は3.1億ドル)。輸出額から輸入額を差し引いた純輸出額は324億ドルと、日本のマイナス582億ドルを大きく引き離している(いずれも2013年)(図表3参照)。

|

|

図表3 日本・オランダの農産物輸出入額・農地面積 (出典:FAOSTATのデータを基にアクセンチュアが作成) |

オランダにおける輸出額の高さは欧州連合(EU)という枠組みによるところも大きいが、高度な環境制御機能を有した植物工場・グラスハウスなどに代表される超大型施設園芸を中心とした高効率かつ定量・定格・定時出荷の実現(農業の工業化)と、日本で言われるところの6次産業化的な高付加価値加工品へのシフトによって、もともと物流大国であった地の利も生かし、農業の輸出産業化を果たした。

もっとも、その成功の裏では、痛みを伴う改革が大胆に推し進められていたことを忘れてはならない。オランダにおいては狭い国土がハンディとなる穀物生産からの脱却、小規模農家の統合による大規模化、さらには日本でいうところの農林水産省を経済産業省に統合するところまで進められている。ちなみに、以前、筆者がオランダの農業専門家と議論した際には、工業化・輸出偏重の行き過ぎを反省し、数ヘクタールの"零細な"都市近郊の施設園芸農地を活用して品質重視・地産地消に回帰する動きもあるとのことだった。オランダと同じ方向を目指すのであれば、日本は既に周回遅れともいえる。もちろん日本がオランダの取り組みを参考にすべきところは数えきれないほどあるが、日本はここまで踏み込めるだろうか?

日本が目指す高付加価値化・ブランド化の難しさ

では、日本はどこを目指すのか。農林水産業の取り組みに関して、いわゆる「攻め」と「守り」に分けた場合、「守り」つまり食糧安全保障や環境・文化保全の観点の取り組みも国として必要と考えるが、本記事のテーマであるアグリビジネスの文脈では「攻め」について考えたい。

各所での論調を聞いていると、国内外向けともに高付加価値化・ブランド化というのが全体的な方向性である。これは国土が狭く、かつ(現実的に)オランダほど大胆な取り組みができないであろう日本にとって、取りうる選択肢としてほぼ唯一の解と考えられる。「ほぼ」と書いたのは、デジタル化によってこれまでとは全く異なる農林水産業を創造する可能性も考えられるからであるが、それについては次々回以降に論じたい。

とはいえ、高付加価化・ブランド化という言葉で思考停止してはいないだろうか。生産側・輸出側が自分勝手に思い描く高付加価値化を目指していては、過去に他の産業で何度も経験しているようなガラパゴス化が起こり、産業自体が先細る恐れがある。

ここでいくつか例を見ながら、日本の農業が目指すべき方向性について考えてみたい。まずは、日本からの農産物輸出の優等生であるリンゴ。輸出の歴史は古く、1894年から青森県が主導して進めている。日本の赤い大きなリンゴは贈答用の高級フルーツとして中華圏を中心に人気があり、2010年の輸出量・輸出額はそれぞれ2万1,075トン・64億900万円であったのが、2015年には3万4,677トン・133億9,200万円(出典6)と輸出量・輸出額ともに高い伸びを示している。

だが、今後さらなる拡大を目指すうえでは課題もある。最も大きな課題は贈答用の高級フルーツ以外の市場において、存在感が薄いことである。よく言われるのは高価格がネックになっているということだが、それ以前に、皮を丁寧に剥いてカットして食べる習慣がない国の消費者にとって、日本のリンゴは一般食用には大きすぎるのである。そのためか、サイズが小さく国内向けには流通しにくいリンゴを海外に輸出したところ、非常に売れたという事例もある。ただ、この事例は、国内需給の調整弁としての輸出が発端で、国内ニーズに応じられなかった商品が偶然海外ニーズにマッチして売れているというものであり、海外のニーズを踏まえて商品化しているわけではないので産業として広がる可能性は低い。

一方で、皆さんはenvyというニュージーランド産のリンゴを食べたことはあるだろうか?(図表4参照) 南半球から出荷されるため日本では夏に出回っており、筆者の近所のスーパーでは1週間だけ売っていた。味は日本のふじと同じくらいクリスピーかつ甘みがあり、丸かじりするのにちょうどいい大きさなのである。この商品は、ニュージーランドが輸出用に新開発したリンゴで、各国で大々的なプロモーションを行っている。

|

|

図表4 envyウェブサイトのトップページ |

二つ目の例として日本発の高級食材として広がりつつある和牛を取り上げたい。"Factiva"で調べると、"Wagyu"を取り上げた記事は、1995年で18件、2005年で622件、2015年で4,031件と急増傾向にあり、人気の高さがうかがえる。しかし、Wagyuの主な輸出元はオーストラリアなのである。これは、昨年ごろTV番組にも取り上げられていたことから、ご存知の方もいらっしゃると思うが、日本から流出した品種をオーストラリアで繁殖させ、Wagyuブランドとして売っているものである。しかも、神戸牛や日本的な神秘性を引き合いにしたイメージ戦略と、B2Bを中心としたマーケティング、日本産と比べた価格の安さを組み合わせて、日本が手をこまねいている間にポジションを築いてしまった。

農林水産省は、この事態に対応するため、これまで産地別にバラバラのマーケティングを行ってきた多数の和牛ブランドを、オールジャパンで取りまとめ、日本の本物の和牛として売ろうとしている。筆者の所属するアクセンチュアが農林水産省の委託を受けて、欧州、米国、アジアで消費者調査を実施した際にも、神戸牛を除いて、ほとんどの国で"○○牛(飛騨牛や松坂牛、佐賀牛など)"という日本の地名が付いたブランドにプラスの効果はなく、地名ではなく日本の和牛であることを前面に出すことが有効であるという結果が出ている(出典7)。(ただし、日本の地名そのものに魅力を感じるといわれるタイだけは例外という面白い結果も出ているのでご興味のある方はぜひ資料を参照していただきたい。)これも、国内の論理で地名を冠したブランドを出すのではなく、海外の消費者論理を考えるべきという示唆である。

また、個別の品目ではないが、日本の農林水産物・食品輸出の検討段階でよくある話として、四季があり国土が長細い日本だからこその「いろいろな・様々な○○」を謳っていることがよく見受けられる。これはブランド化を目指すにあたって、最も難易度が高い戦略をとっていることになる。

ブランドとはある意味"思いこみ"であり、いかに日本というイメージを商品に乗せて、消費者に刷り込ましていけるかどうかが成功の要諦である中で、商品のバラエティの多さはイメージの分散を招きブランドの刷り込みが難しくなる。皆さんも考えていただくとわかるように、ワインといえばフランスであり、パスタとオリーブオイルといえばイタリアであり(実際はオリーブオイルの輸出額はスペインが1位)、キウイといえばニュージーランド、サーモンといえばノルウェーなのである。これが、食品のブランドが確立された状態であり、寿司や和食がブランドになってきた日本が次に実現すべき状態である。これを狙って実現するには集中と積み重ね、さらには各国消費者のニーズを深くとらえたマーケティングが重要となる。

次回は、そのマーケティングについて海外の成功例を紹介したい。

参考文献

出典1:内閣府「農林水産物の生産額への影響について」

出典2:農林水産省「農林水産物輸出入概況(2015年)」を基にアクセンチュアが算出

出典3:農林水産省「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」

出典4:日本政府観光局(JNTO)「2015年 訪日外客数(総数)」

出典5:農林水産省「平成27年度 農林水産物・食品の輸出促進体制」

出典6:財務省「貿易統計」 出典7:農林水産省「平成26年度輸出戦略実行事業 牛肉部会調査報告書」

著者プロフィール

藤井篤之(ふじいしげゆき)

アクセンチュア株式会社 戦略コンサルティング本部 シニア・マネジャー

入社以来、官公庁・自治体など公共サービス領域のクライアントを中心に、事業戦略・組織戦略・デジタル戦略の案件を担当。農林水産領域においては輸出戦略に精通している。

また、アクセンチュアの企業市民活動(CSR活動)において「次世代グローバル人材の育成」チームのリードを担当。経営・マーケティングに関する農業高校向け人材育成プログラムの企画・開発を行う。

久我真梨子(くがまりこ)

アクセンチュア株式会社 戦略コンサルティング本部 マネジャー

企業の事業戦略・組織改革などに関するコンサルティングと並行し、教育機関に対して、カリキュラム改組から教材開発、実際の研修実施に至るまで踏み込んだ支援を行う。

人材育成に関する豊富な知見を活かし、アクセンチュアの企業市民活動において、農業高校向け人材育成プログラムを提供している。