今回は、段落の「罫線」と「網かけ」を使って、文書の見出しをデザインした例をいくつか紹介していこう。基本的には「罫線を描画する位置」と「網かけの有無」を工夫することになるが、状況に応じて求められるテクニックが変化する。正直な話、少し不可解な挙動も見られるが、見出しをデザインするときの参考にしてもらえれば幸いだ。

下と左に罫線を描画したデザイン

まずは、段落の「下」と「左」に罫線を描画したデザインの例を紹介していこう。本連載の第3回では、段落の「下」に罫線を描画して見出しをデザインする方法を紹介した。

ここに「左の罫線」を追加すると、以下の図のようなデザインに仕上げられる。紙面やWebでもよく利用されているデザインなので、なじみのある人も多いだろう。

このデザインのポイントは「左の罫線」を太めに設定すること。今回の例では、左に6pt、下に1.5ptの罫線を描画している。その後、罫線と文字のバランスが整うように間隔を調整する。

ただし、この間隔調整が一筋縄ではいかないのが「Wordの使いづらい点」といえる。基本的には、(文字の上)の間隔を「行間」で調整し、(文字の下)の間隔を「下の罫線との間隔」で調整する、と覚えておけばよい。これについては連載第4回で詳しく説明しているので、よくわからない場合は先に一読しておいてほしい。

さらに、インデントを調整してやる必要もある。今回の例の場合、左に「6ptの罫線」と「4ptの間隔」を指定しているので、その合計となる10ptを「左インデント」に指定する。これで(本文の左端)に揃えて見出しを配置できるようになる。なお、左インデントに10ptと入力すると、その数値が自動的にミリ単位に換算されて3.5mmという表示になる。

参考までに、上図の見出しデザインに指定した書式をまとめておこう。

- フォント:BIZ UDPゴシック、12pt、紺色

- 段落罫線:左6pt(紺色)、下1.5pt(紺色)

- 罫線の間隔:上1pt、下3pt、左右4pt

- 行間:19pt(固定値)

- インデント:左10pt(3.5mm)

- 段落後:0.4行

本連載の第5回で紹介した、「網かけ」を組み合わせるのも効果的だ。続いては、先ほどのデザインに「網かけ」を追加した例を紹介していこう。ここでは段落の背景色に「薄いグレー」を指定した。

結果は以下の図の通り。段落の背景が「薄いグレー」で塗りつぶされるが、なぜか「左の罫線」との間にスキマが生じる、という不具合が発生してしまう。

この不具合を解消するには、左の罫線との間隔を0ptに変更してやる必要がある。ただし、このままでは「左の罫線」と「文字」の間隔がなくなってしまう。

そこで「字下げ」を指定して、左の罫線との間隔を確保することにした。この書式は「段落」ダイアログで指定する。今回の例では「0.3字の字下げ」を指定した。

これで「左の罫線」までスキマなく背景色で塗りつぶせる。なお、「左の間隔」を0ptに変更したので、左インデントの調整も必要になる。今回の例では、左に「6ptの罫線」と「0ptの間隔」を指定している。よって、その合計となる6ptを「左インデント」に指定すればよい。

念のため、書式の変更箇所をまとめておこう。この例では(文字の上)の間隔を調整するために「行間」を22ptに広げる変更も行っている。

- 網かけ:薄いグレー

- 罫線の間隔:左0pt

- 行間:22pt(固定値)

- 字下げ:0.3字

- インデント:左6pt(2.1mm)

このように左の間隔を「字下げ」で調整する方法もある。段落全体が背景色で塗りつぶされなかった場合の対処法として覚えておくと役に立つだろう。

左に罫線を描画したデザイン

続いては、「左の罫線」だけを描画したデザインについて紹介していこう。連載第5回では、以下の図のような見出しデザインを作成する方法を紹介した。

「左」の罫線だけを描画しているように見えるが、実際には「上」と「下」にも見えない罫線(白色の罫線)を描画している。この理由は連載第5回で説明した通りだ。

この見出しデザインをカスタマイズした例を紹介していこう。まずは「左の罫線」を二重線に変更した例だ。

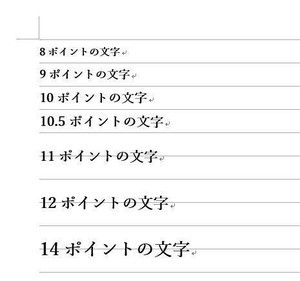

罫線の種類を「二重線」に変更しただけ、と思う人もいるだろう。基本的にはそうなのだが、「二重線」を使用するときは少しだけ注意が必要となる。罫線の設定画面から見ていこう。以下の図に示したように「二重線」の太さは3ptが最高になっている。よって、今回の例でも「3ptの二重線」を描画している。

一方、画面に表示された「二重線」を見ると、3ptより太い罫線が描画されているように見える。この結果から察するに、3ptというのは罫線全体の太さではなく、各線の太さを示しているようである。つまり、3ptの線が2本あり、その間に3ptの空白がある、という考え方になる。

これを検証するために、一辺が9ptの「四角形」を描画してみると、以下の図のような結果になった。「二重線」と「四角形」が同じ幅で表示されているのを確認できるだろう。つまり、「太さ3ptの二重線は実質9ptの幅になる」と考えられる。

このため、厳密には左インデントの調整が必要になる。今回の例の場合、左に「実質9ptの罫線」と「4ptの間隔」が指定されている。よって、その合計となる13ptを「左インデント」に指定しなければならない。この数値がミリ単位に自動換算されると、4.6mmという表示になる。

このように「二重線」を使用するときは、実際の表示幅にも注意しておく必要がある。実際の表示幅は、罫線の設定画面で指定した数値の3倍になる。同様に「三重線」の実際の表示幅は、設定画面で指定した数値の5倍(線3本+空白2カ所)になる。

もっと複雑なのが「太線-細線」を組み合わせた罫線だ。これらは「太線」の太さだけが設定画面に示されるようである。実際の表示幅は「細線の太さ」と「空白」を加えた値になるため、設定画面で指定した数値よりも大きくなる。

非常に些細な話ではあるが、インデントを調整するときの予備知識として知っておくと役に立つだろう。

話を普通の罫線(実線)に戻して、「網かけ」を追加した例についても紹介していこう。以下の図は、「左の罫線」に加えて「薄いグレーの網かけ」を指定した例だ。段落全体を背景色で塗りつぶすには、本稿の前半で紹介した例と同じように「左の間隔」に0ptを指定し、「字下げ」で間隔を調整しなければならない。

「左の罫線」だけでなく、「右の罫線」も描画した例も紹介しておこう。この場合は「罫線との間隔」が正常に機能してくれるようで、左右の罫線との間にスキマが生じる不具合は発生しない。よって、「字下げ」で間隔を調整する必要はない。

このように「罫線」と「網かけ」は、罫線を描画している位置に応じて挙動が変化する仕様になっている。このため、実際に試してみないとわからない部分も多い。非常に厄介な話ではあるが、デザインの作成には有用な書式なので、各パターンの対処法を学んでおくと「罫線」と「網かけ」を自在に扱えるようになるだろう。

上下に罫線を描画したデザイン

最後に、「上」と「下」に罫線を描画した例を紹介しておこう。以下の図は、「線の種類」を上下で変化させた場合の例だ。

上に「太線-細線」、下に「細線-太線」の罫線を描画するだけなので、これまでに紹介した例と比べると、わりと簡単な書式指定になる。

それなりに存在感のあるデザインになるため、小見出しよりも、文書全体の大見出しに向いているかもしれない。以下に示した例は、文字サイズを大きくし、それに合わせて上下の間隔を調整した例だ。また、左右のインデントで「罫線の長さ」を調整している。

このように「罫線を描画する位置」と「網かけの有無」を変化させることで、さまざまなデザインを作成できる。いずれもシンプルなデザインなので、ビジネス文書でも問題なく利用できるだろう。間隔の調整方法が少し複雑になるが、各書式の役割を理解しながら設定を進めていけば、Wordへの理解が深まり、スキルアップにつながるはずだ。少しずつで構わないので、ぜひ実践してみるとよいだろう。