前回は段落の「下」に罫線を描画したが、「上」や「左右」にも罫線を描画して段落全体を囲みたい場合もあるだろう。そこで今回は、段落を罫線で囲むときの調整方法を紹介していこう。この調整方法を知らないと「外枠」の段落罫線を上手に活用できなくなってしまう。少し面倒ではあるが、この機会に間隔の調整方法を学んでおくとよい。

段落を囲む罫線の描画

今回は、段落を罫線で囲むときに覚えておくべき書式設定を紹介していく。まずは、段落を罫線で囲むときの操作手順から紹介していこう。

最も簡単なのは、段落全体を選択した状態で「罫線」コマンドから「外枠」を選択する方法だ。これで段落を罫線で囲むことができる。

書式を指定して罫線を描画したいときは、段落全体を選択した状態で「罫線」コマンドから「線種とページ罫線と網かけの設定」を選択する。

罫線の設定画面が表示されるので、罫線の書式(種類、色、線の太さ)を指定してから「囲む」をクリックする。ここでは罫線が見やすくなるように、少し太めの罫線(3pt)を描画した例を紹介していこう。

選択していた段落が罫線で囲まれる。なお、今回の例では文字サイズに9.5ptを指定しているため、少し行間が広すぎるようだ。

そこで「段落」ダイアログを開いて、行間を「固定値、14pt」に変更した。すると、以下の図に示したような配置になる。

これで段落を罫線で囲むことができたが、少しバランスが悪いようだ。続いては、罫線の配置を調整する方法を紹介していこう。

文字と罫線の間隔を調整するには?

文字と罫線の間隔が狭すぎると感じる場合は、以下のように操作すると、上下左右の間隔を指定できる。

- 罫線を指定した「段落全体」を選択する

- 「罫線」コマンドから「線種とページ罫線と網かけの設定」を選択する

- 罫線の設定画面が表示される

- 設定対象が「段落」になっていることを確認する

- 「オプション」ボタンをクリックする

すると、以下の図のような設定画面が表示されるので、ここで上下左右の間隔を調整する。今回は上下左右とも5ptの間隔を確保するように指定してみた。

このように、文字と罫線の間隔はオプション画面で指定するようになっている。ただし、結果を見ながら数値(間隔)を指定できないため、1回の操作で作業を完了させるのは難しい。上下左右の間隔を少しずつ増減させながら、最適な間隔に調整していく必要がある。

また、もとの文字配置を基準に外側に膨らむように「間隔」と「罫線」が配置されることにも注意しなければならない。このため、段落罫線の幅は「文書の幅」より広くなってしまう。

これを「文書の幅」と同じに揃えるには、左右のインデントも調整してやる必要がある。今回の例の場合、左右の間隔を5pt、罫線の太さを3ptに指定したので、計8ptずつ左右に飛び出していることになる。よって、左右に8ptずつのインデントを指定してやればよい。

左右のインデントは「段落」ダイアログでも指定できるが、「レイアウト」タブを利用した方が簡単だ。「レイアウト」タブを選択し、「左」の項目に「8pt」と入力する。

段落の左側に8ptのインデントが設けられ、文書の左端が揃えて配置されるようになる。なお、「左」の項目に入力した「8pt」はミリ単位に自動換算されるため、「2.8mm」という表示に変化している。同様の手順で「右」の項目に「8pt」と入力すると、文書の右端も揃えて配置できる。

このように「左右」の段落罫線を描画したときは、インデントの調整も必要になる。これまでの話をまとめると、以下の書式を組み合わせて配置を調整することになる。

- 文字と罫線の間隔:罫線の設定画面にある「オプション」ボタン

- 左右の飛び出し:「レイアウト」タブにあるインデント

こういった仕組みを理解していないと、「罫線で囲むことはできたけど、なんかバランスが悪い……」という状況に陥ってしまう。これでは段落罫線を効果的に活用できない。初心者にとっては少しハードルの高い対処方法になるが、この機会に覚えておくとよいだろう。

文書の見出しを罫線で囲む場合は?

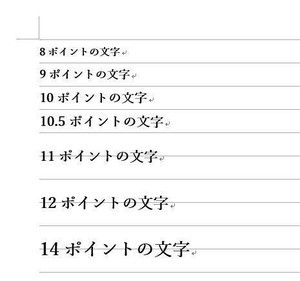

続いては、見出しなどの「大きな文字」を罫線で囲むときに求められるテクニックを紹介していこう。以下の図は、見出しを「紺色、2.25pt」の段落罫線で囲んだ例だ。現時点では2行分の行間が確保されているため、下の罫線との間隔が広くなりすぎている。

このように罫線と文字の間隔が広すぎる場合は、最初に行間を調整してやる必要がある。たとえば、行間を「固定値、22pt」に変更すると、以下の図に示したような配置になる。

行間を「固定値」で指定した場合は、主に(文字の上)の間隔が調整されることに注意しなければならない。少し極端な例を紹介しておこう。たとえば、行間に「固定値、50pt」を指定すると、以下の図に示したような配置になる。

(文字の下)の間隔も少し広くなっているが、それ以上に(文字の上)の間隔が広くなっていることを確認できるだろう。このように行間を「固定値」で指定すると、(文字の上)の間隔が大きく変化する仕様になっている。よって、行間で(文字の上)の間隔を調整する、と覚えておくのが基本だ。

(文字の下)の間隔は、罫線の設定画面にある「オプション」で指定する。行間を22ptに戻した状態で話を進めていこう。「上」の間隔は初期値である1ptのままにして、「下」の数値を変更することにより(文字の下)の間隔を調整する。今回の例では「下」の値を1ptから4ptに変更した。なお、「左」と「右」の間隔には6ptを指定した。

このように「上」と「下」の間隔を変化させることで、文字が上下中央に配置されるように調整していく必要がある。

もちろん、左右の配置調整も必要だ。今回の例の場合、左右の間隔に6pt、罫線の太さに2.25ptを指定したので、その合計となる「8.25pt」を左右のインデントに指定する。以下の図では「2.9mm」と表示されているが、これは「8.25pt」がミリ単位に自動換算された数値だ。最後に、段落後に「0.5行」の間隔を指定して本文との間隔を調整すると、以下の図のような配置に調整できる。

このように「文字サイズ」が大きい段落を罫線で囲むときは、さらに書式指定が複雑になる。簡単にまとめておこう。

- (文字の上)の間隔:行間(固定値の場合)

- (文字の下)の間隔:罫線の設定画面にある「オプション」ボタン

- (文字の左右)の間隔:罫線の設定画面にある「オプション」ボタン

- 左右の飛び出し:「レイアウト」タブにあるインデント

少し頭が混乱しそうであるが、段落罫線を効果的に活用するには、これらの書式を組み合わせて指定しなければならない。時間に余裕があるときに、実際に試しておくとよいだろう。

左罫線だけを描画したデザイン

最後に、「左の罫線」だけを描画した例を紹介しておこう。見出しのデザインとして、以下の図のような装飾を施している文書(またはWeb)を見かけることもよくある。このようなデザインは、左に6ptの罫線を描画すると実現できる。

まだ配置を調整しきれていないが、先に「段落後」の間隔を変更してみよう。たとえば、段落後に「0.5行」を指定すると、以下の図のようになる。見出しと本文の間に「0.5行」の間隔が設けられるが、それに合わせて「左の罫線」が長くなっていることを確認できるだろう。

もっと極端な例も紹介しておこう。以下の図は、段落後に「2行」を指定した例だ。それに合わせて「左の罫線」がさらに長くなっていることを確認できる。

このように「左の罫線」だけを描画した場合は、「段落後」の値に応じて「罫線の長さ」が変化する、という不可解な現象が起きてしまう。そこで次回は、この問題を解決する方法を紹介していこう。