「フォント」ダイアログの「詳細設定」タブには、文字を縦長/横長に変形する「倍率」、文字と文字の間隔を調整する「文字間隔」、文字を上下方向に移動する「位置」といった書式が用意されている。今回は、これらの書式の使い方と活用例を紹介していこう。

文字の変形と配置を調整する書式

まずは「フォント」ダイアログを呼び出すときの操作手順から紹介していこう。書式を変更する文字を選択し、「フォント」グループの右下にある「小さい四角形」をクリックする。

「フォント」ダイアログが表示されるので「詳細設定」タブを選択する。すると、以下の図のような設定画面が表示される。ここには、文字の縦横比を変更したり、配置を調整したりする書式が用意されている。今回は「倍率、文字間隔、位置」の指定方法について詳しく紹介していこう。

ちなみに、前回紹介した「均等割り付け」は「倍率」や「文字間隔」の書式を自動設定することにより文字の配置を調整する仕組みになっている。具体的な例を紹介しておこう。

以下の図は「新宿本店」の文字を“5文字分の幅”で配置した例だ。「フォント」ダイアログの「詳細設定」タブを開くと、「文字間隔」を1.75pt広くする書式が自動設定されているのを確認できる。

実際の文字数よりも狭い幅を指定したときは「倍率」が自動調整される。以下の図は「千駄ヶ谷店」の文字を“4文字分の幅”で配置した例だ。倍率を80%に縮小して縦長の文字にすることにより、4文字分の幅に5文字を配置していることを確認できる。

このように「均等割り付け」は「倍率」や「文字間隔」を自動調整してくれる書式となる。もちろん、「均等割り付け」を使わずに、これらの書式を自分で指定することも可能だ。今回は、その操作手順と注意点などを詳しく紹介していこう。

倍率(幅)の指定方法

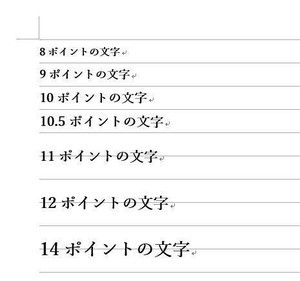

まずは「倍率」の書式から紹介していこう。この書式は、文字を縦長または横長に変形するときに使用するもので、通常の文字幅を100%と考えて値を指定する。100%より小さい値を指定すると「縦長の文字」、100%より大きい値を指定すると「横長の文字」になる、と考えればよい。「倍率」の値は一覧から選択するか、もしくは自分で数値(%)を直接入力して指定する。

簡単な例も紹介しておこう。指定した値に応じて“文字の幅”が変化していくのを確認できるだろう。

文字間隔の指定方法

続いては「文字間隔」の書式について紹介していこう。この書式は、文字と文字の間隔を調整するときに利用する。左側のセレクトボックスで「広く」または「狭く」を選択し、間隔に数値を指定することで文字と文字の間隔を調整する。

こちらも簡単な例を紹介していこう。文字間隔を狭くすると、隣の文字と少し重なるように文字が配置されていく。一方、文字間隔を広くすると、字間を空けて文字を配置できるようになる。

この書式を指定するときは、「選択した文字の“右側の間隔”が変更される」ということを覚えておく必要がある。以下の図は「東京都」の文字を選択した状態で「文字間隔」を指定した例だ。この場合は「都」の右側にも間隔が設けられることになる。

一方、以下の図は「東京」の文字だけを選択して「文字間隔」を指定した例だ。文字を等間隔に広げて(または狭めて)配置するときは、最後の文字を除外した形で文字選択を行う必要がある。間違えないように注意しておこう。

位置(高さ)の指定方法

続いては、上下方向に文字を移動する「位置」の指定方法を紹介していこう。この書式を指定するときは、最初に「上げる」または「下げる」を選択し、間隔に「文字を移動する距離」を指定すればよい。

以下の図は、「上方向」の文字を5pt上へ、「下方向」の文字を5pt下へ移動して配置した例だ。特に難しい書式ではないので、使い方はすぐに覚えられるだろう。

この書式は、サイズと位置を自分で指定して上付き文字/下付き文字を配置する場合などに活用できる。簡単な例を紹介しておこう。

以下の図の1行目は、Wordに用意されている「上付き」の書式を指定して「TM」の文字を配置した例だ。一方、2行目は「TM」の文字サイズを小さくして、「位置」で上方向へ移動して配置した例となる。

「上付き」の書式は手軽に指定できるのがメリットといえるが、その反面、サイズと位置は固定になる。一方、自分でサイズと位置を指定した場合は、好きなバランスで文字を配置することが可能となる。些細な違いでしかないが、このような方法でも「上付き」や「下付き」を実現できる、と覚えておくと役に立つだろう。

倍率、文字間隔、位置の活用例

最後に「倍率、文字間隔、位置」の活用例を紹介しておこう。頻繁に使用する書式ではないが、いざという時に備えて活用方法を覚えておくとよいだろう。

以下の図は、見出しのデザインに「倍率」と「文字間隔」を利用した例だ。「企画・編集」の文字に「倍率:80%、文字間隔:5pt広く」の書式を指定することで、見出しのデザインを作成している。

次は、コンパクトな表に仕上げるために「倍率」の書式を活用した例だ。まずは、書式を指定する前の状態から紹介していこう。この表では「バッテリー持続時間」の文字が2行にわたって配置されているため、最後の行だけ“2行分の高さ”になっている。列の幅を広げれば解決できる問題だが、他の列に十分な余裕がないため、それも難しそうである。

このような場合にも「倍率」の書式が活用できる。以下の図は「バッテリー持続時間」の文字に「倍率:90%」の書式を指定した例だ。文字を縦長に変形することにより、狭いスペースに多くの文字を詰め込み、少し強引に1行に収めている。

このように、わずか1~2文字のせいでレイアウトが乱れてしまうといった場合にも、「倍率」の書式が活用できる。

次の例は、各行に“サイズの異なる文字”を入力した例だ。通常、サイズが異なる文字は、文字の下端(ベースライン)を揃えて配置されるようになっている。

この配置をセンター揃えに変更したのが以下の図だ。「新宿本店:」と「千駄ヶ谷店:」の文字に「位置:5pt上げる」の書式を指定することで文字の配置を調整している。

このように、サイズの異なる文字を上下中央に揃えたい場合などに「位置」の書式が活用できる。

最後に、少しユニークな例を紹介しておこう。以下の図は、2つの文字を組み合わせて“架空の漢字”を作成する例だ。ここでは「木」と「介」の文字を合体させて漢字を作成してみよう。まずは普通に「木」と「介」の文字を入力する。

続いて、「木」の文字に「倍率:50%、文字間隔:1pt狭める」の書式を指定し、「介」の文字に「倍率:55%」の書式を指定する。さらに「木介」の文字に太字を指定する。

このように書式を組み合わせて指定することで“架空の漢字”を作成することも不可能ではない。ただし、正直な話、あまり見栄えのよい出来ではない。また、「自分で漢字を作る」という機会も滅多にないはずなので、これについては“遊びの範ちゅう”として捉えてもらえれば十分だ。

ということで、今回は「倍率、文字間隔、位置」の書式を指定する方法を紹介した。文書の作成に必須となる書式ではないが、いざという時に役立つケースもあるので、こういった書式が用意されていることを頭の片隅に留めておくとよいだろう。