今回は、Wordにおける「1字」という単位について詳しく解説していこう。重箱の隅をつつくような話ではあるが、Wordの根幹をなす重要な単位なので、この機会に「1字」が意味する内容をよく理解しておくとよい。

Wordで書式を指定する際に「X字」という形で数値を指定するケースもある。たとえば、「インデント」や「字下げ/ぶら下げ」といった書式は、その値を「X字」で指定するのが基本となっている。

では、ここでいう「1字」とは何を基準にしているのだろうか? 皆さんもご存知のように、Wordは文字サイズを自由に変更できる。よって「1字」の大きさは一定ではなく、状況に応じて変化することになる。つまり「1字」というのは、かなり曖昧な単位であると考えられる。具体的な例を見ながら検証していこう。

字下げ/ぶら下げの「1字」とは?

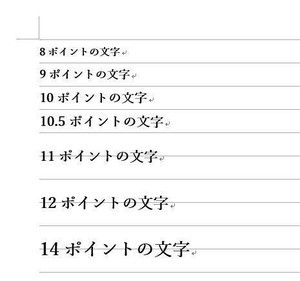

まずは「字下げ/ぶら下げ」の書式を指定する場合を考えてみよう。以下の図は、各段落に10.5pt、12pt、16ptという3種類の文字サイズを指定した例だ。これらの段落をまとめて選択し、「段落」ダイアログを呼び出す。

今回は例として「1字の字下げ」を指定してみよう。最初の行に「字下げ」を選択し、幅に「1字」を指定して「OK」ボタンをクリックする。

結果は以下の図の通り。各段落の文字サイズに応じて「1文字分の余白」が確保されているのを確認できる。つまり、文字サイズが10.5ptの段落は「10.5ptの余白」、文字サイズが12ptの段落は「12ptの余白」、文字サイズが16ptの段落は「16ptの余白」が設けられる。

同様の手順で「3字の字下げ」を指定した例も紹介しておこう。この場合は各段落に3文字分の余白が設けられる。文字サイズは段落ごとに異なるため、実際には10.5pt×3=31.5pt、12pt×3=36pt、16pt×3=48ptの余白ができる。

「ぶら下げ」の書式を指定した場合も考え方は同じだ。以下の図は「2字のぶら下げ」を各段落に指定した例だ。各段落の文字サイズに応じて、2文字分の余白が設けられていることを確認できる。

このように「字下げ」や「ぶら下げ」では、その段落の文字サイズを基準に「1字」の大きさが決定される仕組みになっている。同じ「1字」であっても、余白の大きさは一定ではない。その段落の「文字サイズに応じて変化する」ことになる。

インデントの「1字」とは?

続いては、先ほどと同じ段落に「インデント」を指定した例を見ていこう。段落をまとめて選択し、「段落」ダイアログを呼び出す。今回は例として「2字のインデント」を指定してみた。

結果は以下の図のとおり。各段落の文字サイズに関係なく、同じ幅のインデントが指定される。なお、今回の例では、最上段に標準の文字サイズ(10.5pt)で「12345……」という全角数字を記している。これを見ると、標準の文字サイズ(10.5pt)で2文字分の余白が確保されているのを確認できる。

各段落のインデントは「レイアウト」タブのリボンでも指定できる。今度は「5字のインデント」を指定した例を紹介しておこう。先ほどと同様に、標準の文字サイズ(10.5pt)では、5文字分の余白が確保されている。

このように「インデント」は文字サイズに関係なく、「1字」=10.5ptとして扱われるようになっている。各段落の文字サイズは「1字」の大きさには影響しない。

つまり、同じ「X字」という表記であっても、書式ごとに「1字」の意味は異なる訳だ。これまでの話をまとめると、以下のようになる。

◆「字下げ/ぶら下げ」における1字

その段落の文字サイズに応じて「1字」の大きさは変化する

◆「インデント」における1字

段落の文字サイズに関係なく、常に「1字」=10.5ptとなる

こういった仕様の違いを理解していないと、予想外のトラブルに発展してしまう恐れがある。「X字」というのは、実は「非常に紛らわしい単位である」ということを認識しておく必要があるだろう。

「1字」の基本は10.5pt

これまでに紹介した書式のほかにも、値を「X字」で指定する書式はいくつか存在する。たとえば「タブ位置」や「段組みの詳細設定」なども、その値を「X字」で指定するのが一般的だ。

これらの書式も「1字」=10.5ptと考えるのが基本だ。むしろ、先ほど紹介した「字下げ/ぶら下げ」だけが例外的な存在(1字=その段落の文字サイズ)であり、通常は文字サイズに関係なく「1字」=10.5ptと考えるべきである。

念のため、「1字」の大きさを確認する方法も紹介しておこう。「レイアウト」タブを選択し、「ページ設定」グループの右下にある「小さい四角形」をクリックする。

「ページ設定」ダイアログが表示される。このダイアログにある「字送り」が「1字」の基準になる。現時点ではグレーアウトされているが、「10.5pt」という値が表示されているのを確認できるだろう。

もちろん、「字送り」の値のカスタマイズもできる。この場合は、「文字数と行数を指定する」を選択すればよい。すると、「字送り」の値を自由に変更できるようになる。以下の図は「字送り」を16ptに変更した例だ。

この場合は「1字」=16ptとして考えなければならない。たとえば「3字のインデント」を指定すると、16pt×3=48ptの余白が設けられることになる。

「文字数」の値を変更した場合も同様だ。この場合は、指定した「文字数」に合わせて「字送り」が自動計算される仕組みになっている。以下の図は「文字数」に35を指定した例だ。この場合、「字送り」は12.15ptに自動設定される。

当然ながら「X字」の値も12.15ptを基準に指定される。たとえば「3字のインデント」の場合、12.15pt×3=36.45ptの余白が設けられる。

いずれにしても「標準の文字配置」の3文字分の大きさになる。ここで注意すべき点は、必ずしも「標準の文字サイズ」=「字送り」になるとは限らないことだ。「文字数」や「字送り」は“文字と文字の間隔”を調整する設定項目であり、「標準の文字サイズ」を変更する機能ではない。

初期値である「行数だけを指定する」が選択されている場合は、「標準の文字サイズ」がそのまま「字送り」として適用される。よって、「標準の文字サイズ」=「字送り」という関係になる。一方、「文字数と行数を指定する」を選択して値をカスタマイズした場合は、「標準の文字サイズ」≠「字送り」という関係になる。少し難しい話ではあるが、念のため覚えておくとよいだろう。

メートル単位やポイント単位で指定した場合は?

書式の値を「X字」ではなく、メートル単位やポイント単位でも指定できる。この場合は、数値の後に「mm」や「cm」、「pt」といった単位を付けてあげればよい。最後に、単位を指定したときの挙動についても補足しておこう。

以下の図は、15mmの「インデント」を指定した例だ。この場合、各段落の左側に15mmの余白が確保されることになる。

次の例は、1cmの「ぶら下げ」を指定した例だ。この場合、各段落の2行目以降に1cmの余白が設けられる。値を「X字」で指定したときのように、文字サイズに応じて余白が変化することはない。

このように値をメートル単位やポイント単位で指定した場合は、その数値がそのまま適用される仕組みになっている。「X字」のように曖昧な単位ではないため、これは当然の話と考えられるだろう。

ということで、今回は「1字」という単位の考え方について説明した。理屈ばかりで面白みに欠ける話だったかもしれないが、「1字」の概念はWordをマスターするにあたって欠かせない要素となる。

初期設定のまま使用している場合は「1字」=10.5ptと考えるのが基本であり、「字下げ/ぶら下げ」だけが例外的に「1字」=「その段落の文字サイズ」となる。Wordに慣れている人でも勘違いしやすい部分なので、その仕組みをよく理解しておく必要があるだろう。