前回、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進まない要因として、「情報投資の意思決定プロセス」に潜む落とし穴について解説しました。最終回となる今回は、DX推進の最大の障壁である「モダナイゼーション投資効果への固執」の落とし穴について掘り下げます。

VUCA時代の競争力はROI偏重を超えたIT戦略で決まる

多くの企業では、IT投資を投資対効果(ROI)だけで評価しがちです。そのため、短期的なコスト削減を優先し、現行システムの延命や単純なリフトアップを選択する傾向も少なくありません。しかし、こうした選択は一時的な効果にとどまり、長期的には企業の競争力の低下を招くリスクがあります。

かつては技術革新のスピードが緩やかであるため、現行システムの維持こそが「安定した選択」とされていました。しかし、現代は技術革新が急速に進み、不確実性の高いVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代です。企業は、現行システムの維持ではなく、ビジネススピードへの適応や人を起点とした価値創出を重視し、優先的に考える必要があります。

つまり、VUCA時代における「現行踏襲」は、単なる現状維持ではなく、むしろ衰退への道を選ぶことに等しいのです。IT投資を先送りにすれば、時代に適応したビジネスの維持すら困難になります。それではなぜ、多くの企業はこのような現行踏襲を選択してしまうのでしょうか。その背景には、IT投資を単なる「コスト」と捉える企業文化が根強く存在していることが挙げられます。

一方で、モダナイゼーションは未来への戦略的投資であり、短期的な収支では測れない価値を生み出します。そのため、短期的な効果に固執すると、DXの遅れを招き、ビジネス成長を阻害します。企業が競争力を維持・向上させるためには、従来の「安定した選択」を見直し、ITを活用した変革を積極的に推進することが不可欠です。

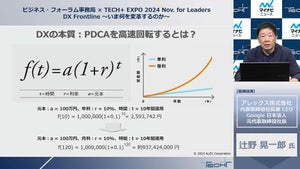

DXの本質はシステム変革ではなくビジネス変革である

これまでのIT投資は、ハードウェアやOS、ミドルウェアのバージョンアップが必要になった際に実施されることが一般的でした。多くの企業では、こうしたモダナイゼーションについてはIT部門が単独で推進し、経営層や事業部門の関与が限定的であったため、「クラウド化=DX」といった誤解が生まれやすい状況にあったのです。

しかし、DXの本質は単なるシステム変革ではなく、ビジネスそのものを変革することにあります。そのため、経営層がIT部門にすべてを委ねるのではなく、事業部門とIT部門が連携し、経営戦略と密接に結びついた全社的な取り組みとしてDXを推進することが求められるのです。

実際、DX推進で成果を上げている企業の多くは、IT部門と事業部門が連携したDX推進のための専任チームを組成し、部門横断的な取り組みを進めています。こうした企業は、DXを単なるコスト削減や業務効率化の手段にとどめるのではなく、新たな価値創出に向けた糸口と捉え、ビジネス全体の競争力強化を目指しているのです。現行のシステム維持に固執するのではなく、長期的な視点でIT投資の意義を捉え直すことが、DXの成功につながります。

成功事例が証明するリーダーシップの力

DXを成功に導く企業に共通するのは、経営層が明確なリーダーシップを発揮し、IT部門と事業部門の連携を積極的に推進している点です。例えば、ある金融企業では、経営層の指揮の下、DXの推進役としてITと事業の双方に精通した人材を配置し、必要に応じて外部からも適任者を招へいしました。このように、経営層が指揮を取り、自社の「ありたい姿」を明確にしたうえで、それを実現するための戦略と投資判断を行うことがDX成功の鍵となっています。

この企業では、まず自社が目指すべき姿を定義し、その実現に必要な投資を優先しました。重要なのは、ROIだけにとらわれない視点を持つことです。DX推進者は、「投資に対し、効果額が上回る取り組みだけを進めるのであれば、それはDXではない」「コスト削減のみを目的とする施策はDXの枠組みから外す」という明確なメッセージを発信しました。その結果、従業員満足度の向上や新規事業提案の増加、意識改革の促進など、組織全体が変革へと動き出しました。

一方で、モダナイゼーション投資に対する誤った前提が原因で、DX推進に失敗する企業も少なくありません。例えば、「モダナイゼーション投資によってIT運用コストは必ず削減できる」、「投資をせずとも現状を維持できる」といった思い込みに固執してしまうケースが見受けられます。

ある製造業では、全社的なDX推進の一環として、海外拠点のIT刷新を先行して構想しました。しかし、「投資額が効果額を上回る」という定量的な試算結果を理由に、経営層はこの構想の承認を見送りました。ここでいう「効果額」とは、主にコスト削減など数値化しやすい短期的な経済効果を指しています。

同社では、DX推進におけるIT刷新の構想をIT部門主導で進めていましたが、ITと事業の双方に精通した人材や、リーダーシップをもってDXを推進できる人材が不足しており、事業部門との連携も十分に取れていませんでした。そのため、IT刷新構想の承認を得るための説明も、コスト削減を中心とした「効果額」に偏り、それ以外の価値や意義を十分に伝えることができていませんでした。 その結果、海外拠点では従来のやり方を踏襲したシステム構築が行われたため、課題を抱えたままで、DX推進は期待通りに進んでいません。このDX推進構想では、コスト削減といった短期的な効果額だけでなく、従業員満足度の向上や新規事業への迅速な対応、組織全体のDX推進に向けた意識改革など、多様な価値の創出を目指していました。

つまり、投資効果を短期的かつ定量的な評価だけで判断してしまうと、真に価値ある変革の機会を逸するリスクが高まるのです。

DX推進を成功させるために必要な思考の転換

いくつか事例を紹介してきましたが、DXの成功には、従来の発想を転換し、ビジネスの本質的な変革を見据えたアプローチが必要です。そのためには、「情報投資の捉え方」、「モダナイゼーションの目的」、「IT基盤の柔軟性と持続可能性の確保」といった視点を見直さなければなりません。

まず、情報投資については、「コスト削減」の手段ではなく、競争力強化を図るための「純粋な投資」として捉えるべきです。市場の変化に対応できなければ、ビジネスの成長は停滞します。削減すべきは金銭的コストではなく、「人の時間(工数)」であるため、業務の効率化を通じて付加価値の高い領域へシフトすることが重要です。

また、モダナイゼーションの本来の目的は、システムを維持することではなく、外部環境の変化に適応し、企業の成長を支えることです。さらに、人材不足への対応や経営目標の達成、新規事業の創出といった内部環境の変化にも柔軟に応じられる視点が求められます。

加えて、不確実性の高い現代社会においては、柔軟性と持続可能性を兼ね備えたIT基盤の構築が、企業の競争力の源泉となります。例えば、システム開発においてフルスクラッチではなく、マネージドサービスを活用することで、業務ロジックやビジネスロジックに集中しながら、迅速なシステムリリースを実現することができます。これにより、年間数回のリリースに縛られることなく、ビジネスニーズに即した開発が可能になります。

DXの成功には、経営層が短期的な投資効果にとらわれず、長期的な視点で意思決定を行うことが不可欠です。DXは単なるITの刷新ではなく、ビジネスそのものの変革であると認識したうえで、ROIの追求だけでなく、自社の「ありたい姿」を実現するための戦略的アプローチが求められます。

2025年の崖を乗り越えるために求められる変革

本連載では、DXが進まない要因として、日本企業が陥りがちな「落とし穴」について、4回にわたって解説してきました。「2025年の崖」とは、経済産業省が国内企業に警鐘を鳴らすために用いた言葉であり、2025年を迎えた瞬間にシステムが突然停止するわけではありません。しかし、企業が今後も競争力を維持し、成長し続けるためには、従来の業務プロセスや考え方を抜本的に見直す必要があります。

日本企業は長年、ベンダー企業との強固な関係の下でシステムを構築してきましたが、過去の成功体験が変革を阻む要因となっています。また、これまでIT部門主導でのシステム最適化が一般的でしたが、これによりDXが単なるIT導入にとどまり、ビジネスモデルの変革に至らないケースが少なくありません。経営層がDXを「ITの課題」として捉えるのではなく、「企業全体の意識改革」として推進することが不可欠です。

DXの成功には、企業文化やマネジメントの変革が求められます。従来の業務プロセスを前提とした改善ではなく、ゼロベースでの業務設計を行い、デジタル技術を活用して新たな価値創造を目指す必要があります。経営層が率先して変革に取り組み、全社の意識を統一することが、2025年の崖を乗り越える重要なポイントとなるでしょう。

Ridgelinezでは、多くの企業に伴走しながらDX推進をご支援しております。本コラムでは伴走を通じて対応してきた事例に基づいて、変革が思うように進まない原因をひも解いてきました。この連載を通じて、DXに取り組む企業がこれらの課題を克服し、真の意味でのDXを実現する一助となれば幸いです。

著者:篠田 尚宏

Ridgelinez株式会社 Director/Technology Group

著者:藤井 崇志

Ridgelinez株式会社 Senior Manager/Technology Group