中国の通信機器大手ファーウェイ(Huawei)が、2026年に最先端AI半導体の生産を大幅に拡大するという報道は、米中AI覇権競争の行方を占う上で極めて重大な意味を持つ。米国の強力な輸出規制という壁に阻まれながらも、中国が国産技術でその壁を乗り越えようとしていることを示唆するからだ。

仮にこれが実現すれば、今後の国際情勢は、技術の主導権とサプライチェーンを巡るより激しい攻防戦へと突入し、米中AI覇権競争における米国の優位が揺らぎ始める新局面に移行する。

中国側の展望:内製化による「デジタル主権」の確立

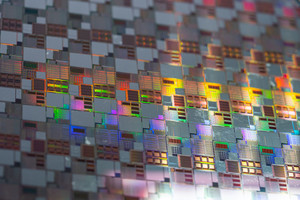

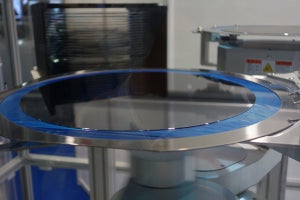

ファーウェイのAI半導体「昇騰」(Ascend)シリーズの生産拡大は、中国政府が掲げる「半導体自給自足」戦略の最大の成果となる。現時点では、米NVIDIAなどの最先端チップが性能面で優位にあるが、規制によってそれが入手困難な状況下、中国は国内の需要を国産チップで賄う道を本格化させる。

2026年までに安定的な供給体制が確立されれば、中国のIT大手がAI開発のインフラを国産チップに切り替え、米国の規制網から独立した巨大な「中国AIエコシステム」を築くことになる。これは、米国による技術デカップリング(切り離し)戦略に対する中国からの明確なカウンターパンチとなる。性能面でのハンディキャップは、巨大な国内市場と国家的な資金・人材投入によって、開発速度や応用範囲で埋め合わせようとするだろう。

米国側の対応:規制の強化と新技術の開発加速

一方の米国は、中国の国産化の動きに対し、さらに規制を強化する可能性が極めて高い。特に、中国の半導体製造能力向上に不可欠な製造装置や素材に関する輸出管理が、同盟国を巻き込みながら一層厳格化されるだろう。

また、先端半導体におけるNVIDIAの圧倒的な優位を維持するため、2nmや1nm(ナノメートル)といった次世代プロセス技術の開発競争を加速させる。競争は性能の最先端化とサプライチェーンの分断の二軸で激化し、世界経済は「米国主導のサプライチェーン」と「中国主導のサプライチェーン」の二極化が決定づけられるかもしれない。

日本を取り巻く地政学的影響:戦略的ポジションの再構築

日本にとって、米中AI半導体競争の激化は、経済と安全保障の両面で、極めて重要かつデリケートな地政学的課題を突きつける。日本は現在、米国との同盟関係に基づき、半導体製造装置の対中輸出規制に協調している。ファーウェイの国産化成功は、中国の軍事・情報技術の自立を意味するため、日本は米国との安全保障連携をさらに深めざるを得ない。具体的には、AI、量子、バイオといった先端技術分野での日米共同研究や情報共有が加速する。

一方で、日本は半導体製造に不可欠な製造装置と素材の分野で、世界トップシェアを持つ企業が多数存在する。米中双方のサプライチェーンが分断されても、日本の装置・素材メーカーは世界中の半導体生産にとって不可欠な存在である。この材料・装置立国としてのユニークなポジションは、日本の国際的な発言力を高める戦略的な資産となる。政府はこの強みを活かし、国内のサプライチェーン強靭化(TSMC熊本工場誘致、Rapidus設立など)を加速させ、技術流出の防止と同時に、同盟国に対する供給責任を果たすバランスの取れた外交戦略が求められる。

経済的な「踏み絵」の回避

競争の激化は、日本企業に対して「米国か、中国か」という選択、すなわち「踏み絵」を迫る場面を増加させる。

特に、AI半導体を利用する自動車や産業機械、クラウドサービスといった製品を提供する企業は、市場選択と技術選定において、高度な地政学的リスク管理を必要とする。中国市場の巨大な魅力と、米国市場および同盟国との技術連携という二律背背反する要素の間で、柔軟かつ戦略的な事業展開が日本の経済的な生命線となる。

日本に求められる「自律と連携」

ファーウェイの生産拡大報道が示唆するのは、中国の技術的な自立によって米中間の競争がさらに長期化し、世界を二分する技術ブロックが形成されるということだ。

日本は、半導体製造装置と素材という「鍵」を握る国として、この激動の時代において「技術の自律」(次世代半導体の国産化)と「同盟国との連携」(技術ガバナンスへの参画)を両立させる、戦略的な針路を明確に定める必要がある。国際社会における日本の真価が問われるのは、これからである。