市場縮小の中での獲得競争

─ 住宅業界は少子化の影響で市場は縮小しています。その中で「クレバリーホーム」は全国で注文住宅のフランチャイズ事業を展開していますね。

松田 ええ。空白県がいくつかありますが、ほぼ全国に展開が広がっており、155店舗あります。当社には商品開発に関わる技術者や全国の加盟店さんを担当するスーパーバイザーといった専属もいます。

フランチャイズ事業を展開していますので、私自身も地元の経営者を訪問し、地域のニーズや、困り事を聞いたりしています。また、全国には熟練の経営者や次世代リーダーもいますので、経営者として多様な視点を学ばせていただいています。

─ その注文住宅から見た景況感を聞かせてください。

松田 当然、人口減がありますし、かつ、お客様の収入減といったマイナスの影響が大きく、かつてのような年間着工件数が100万戸以上といった規模は難しいでしょうね。今後も市場規模自体が縮小していく傾向にありますので、景況感としてはあまり明るくはありません。

─ しかし、ニーズは確実にあるわけですね。

松田 そうです。限られた市場の中でどれだけのシェアを取っていくかです。中でも当社が得意とするタイル貼りの外壁と木造へのニーズは根強いものがあります。鉄骨やコンクリートなどに比べて圧倒的にコストが抑えることができるからです。住む家という点では、鉄骨やコンクリートよりは馴染やすいのではないでしょうか。何よりも木造には〝ぬくもり〟がありますよね。

─ 今は住宅業界全体が資材高騰や人手不足からくる人件費の高騰などがありますが。

松田 確かに上がっています。資材が高騰する要因の1つは物流費の高騰が挙げられます。私は千葉県君津市を拠点に戸建住宅や不動産開発などを展開する新昭和グループの創業家なのですが、そこで2004年から約15年、購買仕入れを担当しました。当時は住宅業界も一定の物流ボリュームもあり、価格交渉はしやすかったかもしれませんが、今は少し厳しいですね。

ただ、施工の合理化、分かりやすく言うと省施工化、工業化など、様々なコストダウンの余地は必ずあります。確かに世の中の風潮として値上げを受け入れてもらいやすい流れがありますが、あまりそれに甘んじてもいけないと。「仕方がないよね」と妥協が当たり前にならないように、知恵を使って少しでも工夫ができるようにしていきたいと思っています。

建物の耐久性を実現させる 「プレミアム・ハイブリッド構法」

─ では、クレバリーホームの家づくりの強さはどこにあるかを聞かせてください。

松田 それこそ本当に建物自体の強さが挙げられます。いわゆる強靭性です。我々は住宅の外壁にタイルを貼るのが標準で、こちらも大きな強みの1つですが、タイルは重いので、建物の骨組みがしっかりしていないと、住宅自体が不安定で脆くなってしまいます。

そこでクレバリーホームでは「プレミアム・ハイブリッド構法」という構法を採用しています。この構法は1階と2階を一体化させて強い揺れにも耐えられるよう「SPG構造」と床・壁・天井を6面一体にすることで、外部からの力を家全体で吸収・分散させる「モノコック構造」という2つの構造を組み合わせたものになります。

加えて、地震や台風などで最も力が集中する接合部を補強するために採用しているのが優れた接合金物である「高精度HSS金物」。この金物は奥行きを従来の約2分の1にコンパクト化されているものの、柱と梁の欠損量を最小限に抑えることで接合部の強度を最大限に引き出す特徴を持っています。

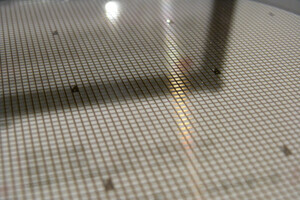

さらに最大の特長は一般的な構造材よりも高強度な「欧州アカマツ」を採用している点です。原産地を気温の低い北欧に限定しているため、木質繊維の密度が高く、高強度な木材のみを厳選して使用しています。この欧州アカマツは寒い地方でじっくりと育つのが特徴ですので、しっかりとした年輪を刻んでいることで強度が高くなります。

─ 木材の持つ潜在力を引き出しているわけですね。

松田 ええ。ですから当社の住宅は、世界でも比類なく強い木造住宅だと自負しています。ただ、言っているだけでは説得力がありません。実際に当社の住宅は中越地震でも全壊・半壊はゼロでしたし、東日本大震災の津波を受けても流されずに残りました。10メートルを超えるあの津波を受けても残ったのです。

震災の数日後、住宅の周辺で金目のものが火事場泥棒に盗まれるようなことがありましたが、その家に住んでいたお客様の家族の写真やお子様のへその緒などのかけがえない大切な思い出の品を守ることができたことは嬉しいと同時に、更なる使命感が生まれました。

2025年4月にオープンした「クレバースモデル」(左)と東日本大震災の津波に耐えた住宅

採用する欧州アカマツの強さ

─ 住宅メーカーの誇りにつながる話ですね。先ほど欧州アカマツが丈夫だという話が出ましたが、その強さとは。

松田 これまで20年以上にわたり、当社は欧州アカマツを採用してきたのですが、この欧州アカマツの有用性は私自身も自分の目で確かめてきました。当社が使っている欧州アカマツの原産国は主にフィンランドを中心としたヨーロッパ産になります。先ほど申し上げたように、欧州アカマツは強くて腐らないという点が特長になります。

名前の通り、この「レッドウッド」という材料は一般的な住宅で梁や土台などに使われている「ホワイトウッド」と比べても強度が高く、そのレッドウッドの強さを実証しているところが、実はポーランドにある「ヴィエリチカ岩塩坑」でした。私もそこに視察に行きました。

─ そこでレッドウッドの耐久性を垣間見たと。

松田 ええ。中世のポーランドは塩で経済を成り立たせており、その代表的な岩塩採掘坑がヴィエリチカ岩塩坑になります。総延長距離が300キロ以上になるアリの巣のような地下の坑道ですが、この坑道を支えているのがレッドウッドになります。何百年も当時のままで腐ることなく支えていました。

─ 日本の松より強い?

松田 強いですね。スウェーデンにも視察に行ったのですが、レッドウッドでつくった大型木造の軍艦船「ヴァーサ号」を展示している国立博物館に行きました。17世紀の頃、出航してすぐに船体のバランスを崩して沈没してしまった船なのですが、船を引き上げる技術がようやく整った333年後に引き上げたのです。すると、ほとんど腐っていなかった。

─ 海底に沈んでいてもレッドウッドは腐らなかったと。

松田 そういうことです。この2つを見て、レッドウッドの頑強さは間違いないと思いました。こういった躯体の強さを体験してもらうため、千葉県君津市の住宅展示場内に新施設 「CLEVERLYSTUDIO」をオープンしました。1階の「体験ゾーン」では家の躯体の強さや快適性、美しさを支える住宅の基本性能などを体験していただけます。

そして2階の「ブランド理解ゾーン」では、当社が独自開発した高品位木炭塗料に微弱電流を流して壁・天井をマイナス帯電化する「シアスミン・エア」による脱臭・除菌・防腐効果などを実感していただけます。他にもサウナ体感ブース、XR(現実世界と仮想世界の融合)のシアターなどのコンテンツも備えています。

千葉・君津を拠点とする新昭和

─ 内装でも工夫を凝らしていると。クレバリーホームは新昭和の住宅ブランドとして出発し、分社化しましたね。

松田 そうです。創業者は私の祖父で、戦後、スーパーを始めました。聞くところによると、祖父はアイデアマンだったようで、あえて店の看板を逆さまに設置して地元の方々から「逆さま屋に行こうよ」と呼ばれるようにしたそうです。

店内では入口に買い物カゴを置き、お客様が好きなものをカゴに入れ、最後に会計するという今で言うセルフサービスを先駆けて行っていました。

その後、レジスターのメーカーが軽量鉄骨の住宅フランチャイズ事業を始めるということで、1970年に「新昭和住宅」を設立しました。近隣に新日本製鉄(当時、現日本製鉄)の製鉄所ができましたので、そこで働く人たちが一気に増えて住宅需要もあったのです。ただ、祖父からすると、販売すればするほど、紹介料を取られるだけで忙しい割には実入りが少ないと。

─ それで、どのような対策を打ったのですか。

松田 祖父は自ら住宅を研究し、当時は画期的だった2×4(ツーバイフォー)工法(床・壁・天井からなる6面体を基本の構造体として建物を建てる工法)の住宅の販売を始めたのです。お客様も製鉄所の人たちなど技術者も多かったので、工法の特長をすぐに理解し、結構売れたと聞いています。

─ 松田さんの父親が2代目になるのですか。

松田 いいえ、3代目です。祖父の下で私のおじと父が兄弟で経営を手伝っていました。2018年からはそれまで社長を務めていた兄の松田芳彦が会長、弟で私の父が社長になりました。

─ 新昭和の売上高はどのくらいなのですか。

松田 24年3月期のグループ売上高は1031億円で、2代目に当たる父の兄、芳彦会長のカリスマ性と経営手腕で大きく事業を拡大しており、グループには戸建て住宅や分譲マンション、不動産仲介、建設など15の子会社があります。ホテルや教育などあり、個別指導塾・英会話スクールなどを運営する「やる気スイッチグループ」さんと連携して「Kids Duo International」というバイリンガル幼児園の運営も手掛けています。

─ それだけ地域に根差して事業展開を広げてきたということですね。最後に今後のクレバリーホームをどのような会社にしていこうと考えていますか。

松田 まずは国内の店舗数を増やしていき、200店舗に拡大したいと考えています。県庁所在地や、それに準ずる都市に展開していきたいと思っています。一方で海外にも視野を広げています。中でもベトナムなどの東南アジアが中心になります。

実は新昭和グループでは、ベトナムからの技能実習生をのべ200名以上受け入れてきた歴史があります。受入開始から、もう15年ほど経っています。実習生ですから3~5年間にわたって建築に関する技術や技能を学び、その後、ベトナムに帰国しています。今度は特定技能実習生を受け入れ、当社には5人の特定技能実習生がいます。

その意味では、ベトナムでもある程度のルートはできています。当社が進出しやすい環境が整いつつあると。ですから、近いうちに日本を飛び出して行こうという思いも持っています。

さらには将来、宇宙に飛び出そうと(笑)。当社の頑強な躯体に合わせ、放射線を透過させないタイルを開発したりして、月面上、その先の宇宙でも建てられるような宇宙基準の家もつくりたいと思っています。