LINEヤフーは7月9日、金沢大学と共同で実施した、令和6年能登半島地震における情報ツールの活用に関する調査研究の結果を発表した。あわせて、能登半島地震の際に、神戸市の支援のもと石川県珠洲市で実際に発信された、LINE公式アカウントのメッセージなどの事例集を公開した。

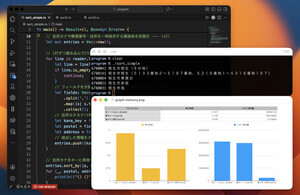

情報ツールの活用に関する調査の結果

今回の調査研究は、被災地の住民および自治体担当者を対象としたアンケートや現地調査の結果を元に、被災地における情報伝達の実態や課題、また自治体による情報発信手段などについてまとめたもの。

住民に発災後の情報に関する課題を聞いたところ、およそ2人に1人が「情報を得られる人と得られない人で差があった」と回答するなど、“情報格差”に関する声が上がったという。

そのような中、集団避難における連絡手段の一つとして、「LINE」のグループトークや「LINEオープンチャット」などが活用されていたことが明らかになった。

具体的には、LINEを通じて、避難先での物資や炊き出し支援に関する情報がリアルタイムでやり取りされるなど、現地での情報共有が行われていた。また、自治体からは、LINE公式アカウントを通じて、避難状況や支援に関する公式な情報発信も行われていた。

神戸市・石川県珠洲市によるLINE公式アカウントの事例集

能登半島地震が発生した時、神戸市の職員が主に情報発信の支援を目的として石川県珠洲市に派遣されていた。事例集では、神戸市と珠洲市が住民に配信をしたLINE公式アカウントでのメッセージを600点、画像を36点、計636点の素材を掲載している。

事例集は、「LINEスマートシティ推進パートナープログラム」に参画している自治体ならどこでもダウンロードが可能。