千葉大学と国立精神・神経医療研究センター(NCNP)の両者は6月17日、「神経性やせ症」の病態に深く関わるとされる大脳の「島皮質」を詳細に調べた結果、味を感じる領域である「一次味覚野」の機能低下や、味覚に対する嫌悪学習が生じやすくなっていることを示唆する、脳の機能異常が生じていることが判明したと発表した。

同成果は、千葉大 子どものこころの発達教育研究センターの須藤佑輔特任助教、同・平野好幸教授、NCNP 精神保健研究行動医学部の関口敦室長を中心に、東北大学、京都大学、産業医科大学、九州大学の研究者も参加した共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

脳機能異常で味覚が変化し食べられない悪循環に陥る可能性

精神疾患の一種である神経性やせ症は、太ることへの恐怖などから極端な食事制限を続け、深刻な体重減少に至る摂食障害の1つだ。米国の調査では、生涯有病率は女性0.9%・男性0.3%とされ、女性の有病率は統合失調症を上回る。また、その標準化死亡率は5.86と、精神疾患中で最も高いことで知られている。

この疾患は、食事制限による栄養不足が脳機能の変化を招き、それが太ることへの恐怖や身体への不満を増大させ、さらなる食事制限へとつながる悪循環に陥ってしまうと考えられている。この悪循環の中核にあるとされるのが、脳の島皮質における機能異常だ。この領域は、身体感覚、内臓感覚、嫌悪感や恐怖といった感情、さらには味覚や食べ物への判断に深く関わる。

研究チームはこれまで、fMRIを用いて島皮質の安静時の機能的結合性(脳の領域間の機能的な結びつきの強さ)を数多く調査し、神経性やせ症における島皮質の異常活動を繰り返し報告してきた。しかしそうした先行研究はサンプルサイズが小さい上、解析時に島皮質を1つの領域として扱っていたため、詳細な機能変化の解明には限界があったとする。

近年の研究で島皮質は、身体感覚、情動、味覚などの処理を担うなど、領域ごとに異なる役割を持つ機能分化が明らかになってきた。そこで研究チームは今回、多施設共同研究により十分なサンプルサイズを確保した上で、島皮質を機能別に6つの領域に分け、それぞれの領域と全脳の安静時機能的結合性を解析。これにより、神経性やせ症で生じる島皮質の機能異常の網羅的な解明を目指したという。

今回の研究では、NCNP監修のもと、千葉大などにより2014年~2021年に収集された神経性やせ症患者女性114名(制限型61名・過食排出型53名)と、対照となる健常女性135名の大規模fMRIデータが解析対象とされた。島皮質を機能に応じて分割した左右6領域に関心領域を設定し、これら6領域と他の脳の全脳領域との安静時機能的結合性を算出。神経性やせ症群と健常群で比較検討が行われた。

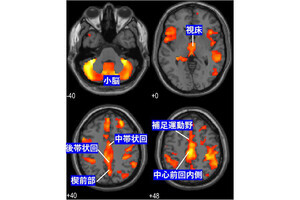

その結果、神経性やせ症群では健常群に比べ、食物の認知的処理に関わる島皮質前部背側と、情動中枢である扁桃体間の機能的結合性が上昇していることが確認された。一方、舌からの味覚信号を脳内で最初に受け取る一次味覚野、つまり島皮質中部後背側と頭頂弁蓋部間の機能的結合性は低下していたとのこと。さらに、島皮質前部背側と小脳片葉間、島皮質中部後背側と中心弁蓋部間もそれぞれ機能的結合性の低下が認められたとした。

次に、神経性やせ症の制限型と過食排出型をそれぞれ健常群と比較したところ、島皮質中部後背側と頭頂弁蓋部間の機能的結合性の低下過食排出型でより顕著だった。これは、神経性やせ症のタイプによって脳機能に差があることを示唆するものだという。また、神経性やせ症患者に見られる島皮質前部背側と扁桃体間の機能的結合性の上昇は、味覚嫌悪学習(ある食べ物を食べた後に腹痛などの不快な症状を経験すると、その食べ物の味に対して嫌悪感を覚えるプロセス)が過剰に働いていることが考えられるとした。

研究チームによると、島皮質中部後背側と頭頂弁蓋部間の機能的結合性の低下は、神経性やせ症における一次味覚処理の異常を示すものである、これにより同じ食物でも以前と味が違って感じられる可能性があるという。この機能的結合性の低下が、一般的に制限型よりも病歴が長い過食排出型でより顕著だった結果は、病状の長期化に伴い、異常を引き起こす神経学的な変化も徐々に進行する可能性が示唆されるとする。

今回の研究成果は、神経性やせ症患者が「痩せているにも関わらず食事制限をやめられない」という悪循環を維持してしまう行動において、味覚処理異常が重要なメカニズムであることを強調するものだといい、今後は、臨床現場で味覚処理異常が神経性やせ症の病態理解や臨床評価の助けとなることが期待されるとしている。