広島大学は6月13日、63%という高い発光量子収率を示す「シリコン量子ドット」(SiQD)の合成に成功し、これにより開発したSiQD LEDが、外部量子効率(変換効率)・耐久性・動作電圧・輝度・輝度性能において世界記録を樹立したことを発表した。

同成果は、広島大大学院 先進理工系科学研究科(化学プログラム)の王理博士(博士課程後期修了)、広島大 自然科学研究支援開発センター(研究開発部門)の齋藤健一教授らの研究チームによるもの。詳細は、ナノサイエンスとナノテクノロジーを扱う学術誌「Small Science」に掲載された。

シリコン量子ドットの3大課題とは

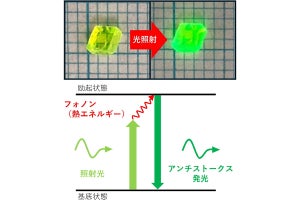

ディスプレイやセンサ、太陽電池、医療、触媒など、さまざまな応用展開が期待される量子ドットは、数ナノメートル(nm)サイズの発光性半導体ナノ結晶だ。その特徴は、サイズ制御によるフルカラー発光、最大100%に迫る高効率発光、極めて狭い発光スペクトル幅(20~40nm)による有機ELの約3~4倍の色域表現、そして溶液プロセスにより大気圧・低温環境下でデバイス製造が可能(真空・高温・クリーンルームが不要)な点にある。

ただ、すでに市販されている量子ドットTVには、希少元素を用いたインジウム系量子ドットが発光材料として使われており、また研究段階の多くのものも、カドミウムや鉛といった有害元素を含む材料が主流だ。こうした背景から、本格的な社会実装には、材料の安全性、効率と環境適合性の両立、耐久性という3つの技術的課題の解決が不可欠となっている。そこで期待されるのがSiQDで、研究チームは過去20年にわたりその研究開発を進めてきた。そして今回の研究では、「溶媒エンジニアリング」という新たな概念を導入し、高性能なSiQDの開発を試みたという。

研究チームはこれまでの研究で、コストパフォーマンスに優れたHSQポリマー法により、水素終端型SiQDの合成に成功していた。そこで今回は、その表面水素を炭化水素(1-ドデセン)に置換。その結果、SiQDの溶液分散性・耐酸化性・発光効率が大幅に向上し、遠赤色(波長750nm)領域で63%という高い発光量子収率が確認された。

次に、開発されたSiQDを4種類の溶媒(トルエン・クロロホルム・オクタン・デカン)に分散させ、溶液プロセスで合計27個のLEDが製造された。その性能を溶媒の物性と併せて詳細に検討した結果、最高性能はオクタンに分散したSiQDを用いた際に得られ、以下の世界記録が達成された。

- 外部量子効率:16.5%(従来記録:13%)

- 動作電圧:6V(従来の5分の1)

- 輝度:従来の3倍

- 輝度性能:ペロブスカイトQDLEDに匹敵、またはそれ以上

-

(a)SiQD LEDの製造法。(b)SiQD LEDのエネルギー図。(c)SiQD LEDの画像。(d)SiQDの発光像。クロロホルム溶媒(1)、デカン溶媒(2)、オクタン溶媒(3)、トルエン溶媒(4)でそれぞれ作製。(e)SiQD LEDのELスペクトル(出所:広島大プレスリリースPDF)

研究チームによれば、これらの性能はオクタンの優れた濡れ性と低蒸気圧に起因するとのこと。具体的には、SiQDの凝集抑制、多層膜内のピンホールやリーク電流の最小化、そして動作中の発熱低減という3点がポイントだとする。

-

SiQD LEDの製造における溶媒依存性。(a)溶媒に用いた分子の構造。(b)LED中のSiQD膜の光学顕微鏡像。粒状のものはSiQDの凝集体。(c)SiQDの凝集体のサイズ分布。(d)4つの溶媒に分散したSiQD分散液の濡れ性と接触角。(e)接触角とSiQD凝集体の面積の相関性。(f)溶媒の蒸気圧とSiQD凝集体の面積の相関性(出所:広島大プレスリリースPDF)

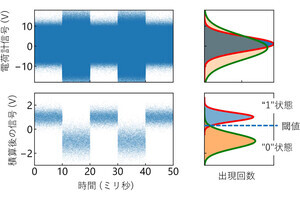

中でも発熱の抑制はLEDの長寿命化に大きく寄与し、大気中・常温で220時間の連続動作でも発光強度の約70%の保持が確認された。これは従来の順構造型(今回のものと同型)SiQD LEDの733倍、逆構造型SiQD LEDの8.5倍の動作寿命に相当する。LED寿命を短くしていた要因が、発熱によるマイクロバブル形成と膜破壊であることも解明され、今後の設計指針として重要な知見となった。

-

SiQD LEDのEL発光強度の動作寿命測定。(a)EL強度の時間変化。オクタン溶媒(赤)、トルエン溶媒(青)、デカン溶媒(緑)でそれぞれ作製したSiQD LEDのデータ。(b)SiQD LED膜の画像。デカン溶媒(上)、トルエン溶媒(中)、オクタン溶媒(下)でそれぞれ作製されたもの。なお、オクタン溶媒ではマイクロバブルが観測されない。(c)電子輸送層の追加加熱により、動作寿命がさらに延長。大気中で約10日間の連続運転でもEL強度が約70%保たれる(出所:広島大プレスリリースPDF)

可視光・近赤外域など幅広い活用に期待

今回の研究では、SiQD分散における溶媒エンジニアリングという新概念が導入され、SiQDの高い分散性からトルエンが広く使われてきた従来の常識を覆し、「溶媒の選択がLED性能を決定づける」ことが初めて示された。これは、簡便かつ低コストで性能を飛躍的に向上できる新手法であり、今後のSiQD応用研究に広く影響を与えることが考えられるという。

研究チームは今後、今回の技術を基盤として、異なる構造や溶媒の選択、そして異なる発光波長(可視光~近赤外)での最適化を図るとした。特に可視光領域での応用はディスプレイや照明、近赤外域では生体センシングや医療用途(フォトダイナミックセラピーなど)への展開が期待されるとする。

また今回の技術は、「低コスト・低毒性・高性能」の3拍子がそろっている点も特徴で、従来の量子ドット材料が抱えていた「毒性」や「希少資源依存」といった課題を一気に打破し、環境調和型の次世代光源技術として大きな波及効果を生み出す可能性を秘める。研究チームは今後も、農業・医療・情報・センサなどの多分野と連携し、「地球に優しい、そして人に優しい光」の社会実装に向けて研究を発展させていくとしている。