はじめに

DSPを利用するスピーカ・システムとすべてをアナログで実現したスピーカ・システムの長所と短所を比較する際には、多くの要因がかかわってきます。そのことが理由の1つとなり、スピーカ・システムの設計にDSPを導入することについては賛否が分かれる状態になっています。

アナログ方式を支持する理由としては、2ウェイ・システムにおける従来のアナログ・パッシブ・クロスオーバ・ネットワークの存在が挙げられます。よく知られているように、その種の回路ではA/D変換は使用しません。また、群遅延は最小限に抑えられ、遅延もほぼゼロになります。そのため、すべてをアナログで設計することを差別化要因としているメーカーも存在します。DSPは音質を劣化させると信じている消費者もいるので、その効果は得られていると言えるでしょう。

一方で、DSPの利用を支持するメーカーやシステム・インテグレータも数多く存在します。そうした企業は、DSPを活用することにより、設計を改善するという目標を達成できると考えています。例として、ハイエンドのレコーディング・スタジオについて考えてみましょう。特別な音響処理が施された室内でモニタ・システムをチューニングする上で、DSPは高精度かつ非常に重要な手段になり得ます。

本稿の目的は、DSPを使用したスピーカ・システムを設計する際に生じるいくつかのトレードオフの定量化を図ることです。また、従来のアナログ方式の設計と比較した場合に、DSPをベースとする設計を採用することでどのようなメリットが得られるのかも明らかにします。データに基づいた透明性の高い比較結果を提示することを目指し、いくつかの評価結果と分析結果も示すことにします。

方法論

本稿では、従来のアナログ・クロスオーバの実装と比較し、DSPを利用したデジタル・クロスオーバであれば性能を高められるのか否かを検証します。それに向けた実測評価を適切に行えるようにするために、品質の高い部品を調達しました。また、デジタル・クロスオーバについては、各チャンネルにイコライゼーション(EQ)機能を設けたアナログのバイアンプ・システムのトポロジを再現するように設計しました。主な目標は、周波数応答の標準偏差を小さく抑え、DSPが原因でシステムの他の特性が劣化しないようにすることです。実測結果をベースとしてこれらの検証を実施します。

図1に、完成したシグナル・チェーンのトポロジを示しました。これは「SigmaStudio」を使用して作成したものです。SigmaStudioは、オーディオ用DSP製品である「SigmaDSP」用の無償のプログラミング環境です。図1のデジタル・クロスオーバのトポロジは、以下のような特徴を備えています。

- 欠陥の補正:個々のスピーカ・システムが抱える狭帯域に関する問題を修正できます。

- ステレオ・クロスオーバ・ブロック:設計者は、多くの選択肢の中から使用するクロスオーバの種類を選択することが可能です。

- ステレオ・イコライザ:クロスオーバの高域出力チャンネルと低域出力チャンネルを対象としてEQの制御を実行できます。

- ゲインの制御:クロスオーバの各出力のレベル・マッチングを個別に実行することが可能です。

- タイム・アライメント・ブロック:位相応答をマッチさせるために、遅延のパラメータを非常に細かく設定することができます。

- ルックアヘッド・リミッタ:安全装置として機能し、ドライバを保護します。ただ、それにより遅延が長くなります。そのため、レコーディング・スタジオなどのアプリケーションではこの機能の使用を避けることがあります。

評価環境

図2に示したのは、本稿で使用した評価環境です。この環境では、ウーファーとしてAcoustic Eleganceの「TD15H-4」を採用しています。中高域用には、線形の応答、低いクロスオーバ・ポイント、広い分散パターンで知られる「ESS Heil Air Motion Transformer」を使用しました。これらを高性能のアナログ・パッシブ・クロスオーバ・ネットワーク(図3)と組み合わせ、Behringerのアンプ「NX1000」で駆動しました。このアンプの主な仕様は、4Ωにおける出力が300W/チャンネル、THD(全高調波歪み)が0.05%となっています。

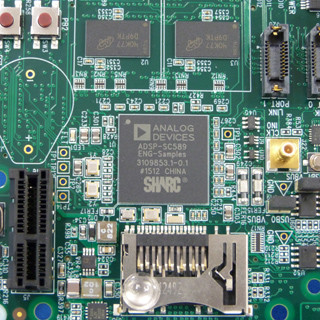

DSPを利用したスピーカ・システム(以下、DSPシステム)の性能の評価には、SigmaDSP製品「ADAU1467」の評価用ボード「EVAL-ADAU1467Z」とSigmaStudioを使用しました。SigmaStudioはGUI(Graphical User Interface)で操作が可能なブロック・ベースの統合開発環境(IDE)です。EQ、クロスオーバ、ルーティング、遅延、測定、リミッタなどに関連する機能を備えています。

このDSPシステムからは、個別のハイパス・フィルタ、ローパス・フィルタが適用されたライン・レベルのアナログ・オーディオ信号が出力されます。ハイパス・フィルタの出力はICEpowerのD級アンプ「1200AS」に供給され、NX1000を介してウーファーを駆動します。

評価に使用した実験室には、ある程度の音響処理が施されていました。その広さは約5.7m×6.4mです。評価を行っている際、スピーカの位置と実験室の状態は変更しませんでした。

評価結果(その1):室内での応答

最初の評価として、DSPを利用したデジタル・クロスオーバとアナログ・パッシブ・クロスオーバ・ネットワーク(以下、アナログ・クロスオーバ)の性能を比較しました。具体的には、リスニング位置において両システムの応答を測定しました。その結果、DSPシステムの平滑化された周波数応答においては、理想的(平坦)な周波数応答からの標準偏差を小さく抑えられることがわかりました(図4)。

自由音場において、すべてをアナログで実現したスピーカ・システム(以下、アナログ・システム)のウーファー(20Hz~800Hz)の標準偏差は4.2dBでした。それに対し、DSPシステムの標準偏差は2.9dBでした。ツイーターの領域(800Hz~20kHz)における標準偏差は、アナログ・システムでもDSPシステムでも、ハイエンドのタイプ1のサウンド・レベル・メータ(騒音計)の測定誤差の範囲内に収まっていました。

アナログ・システムでは、主観的な聴感特性が良くなるように、シェーピング・ネットワークにわずかな調整を施しました。そのため、図4のグラフの中域と高域ではゲインに差が生じています。ウーファーについては、クロスオーバのローパス・フィルタの出力に対応するシェーピング・ネットワークは設けていません。

評価結果(その2):クロスオーバの応答

次に、Audio Precisionのオーディオ・アナライザ「APx555」とアナログ・プローブを用いて、クロスオーバの応答を電気的に測定しました。予想どおり、DSPを利用したデジタル・クロスオーバの応答は平滑であり、左右のチャンネル間にも差はありませんでした。測定を行う際には、中心周波数が800Hzで24dB/octの4次リンクウィッツ‐ライリー・フィルタを使用しました。アナログ・システムの場合、これと同等の仕様のフィルタは高価な部品を使用しなければ実現が困難です。

アナログ・システムでは、許容誤差が小さい高級な部品を使用しているのにもかかわらず、左右のチャンネルの応答に差が出ました(図5)。この結果は、スピーカ・システムを量産する際、部品の製造ばらつきによる影響は避けられないことを明確に示しています。

アナログ・システムにおいて、スピーカの部品の製造ばらつきは以下のいずれかの方法でしか補正できません。すなわち、アナログ・クロスオーバの回路をさらに複雑なものにするか、アナログ・クロスオーバの回路をドライバにマッチングさせるか、スピーカの部品の許容誤差をより小さく設定するかです。いずれの解決策を採用したとしても、品質の高い製品を提供しようとするとコストが増大することになります。

それに対し、デジタル・クロスオーバでは、部品のばらつきの影響をより容易に修正することができます。例えば、期待した周波数でウーファーがロール・オフしないため、ボイシングの調整を実施する必要があったとします。その場合、ソフトウェアの変更だけで対応が可能であり、ハードウェアの変更は必要ありません。このような柔軟性により、メーカーは、より許容誤差の大きいドライバを受け入れることができます。その場合にも品質を確保することが可能であり、不良率を下げられます。また、部品のばらつきの影響を迅速に補正できるということは、個々のシステムの全体的なボイシングの一貫性を微調整するために、十分な時間を確保できるということを意味します。

評価結果(その3):遅延

アナログ・システムでは、クロスオーバ・ネットワークやアンプにおける遅延をほぼゼロに抑えられます。それとの対比から、DSPシステムにおける遅延は課題として認識されることがあります。その遅延を定量化するために、APx555を使って、デジタル・クロスオーバ(アナログ入力からアナログ出力)に関する測定を実施しました。その結果、EQの補正内容にかかわらず、広帯域のシステムの遅延は3.4ミリ秒であることがわかりました。この遅延は、プロ用のレコーディング・スタジオのような遅延が最も問題になる環境以外では重要ではないと考えられます。例えば、Bluetooth Classicでは、遅延が100ミリ秒を超えることも珍しくありません。

評価結果(その4):EQの応答

最後に、室内のリスニング位置におけるEQの応答の調整を行いました。この処理は、DSPを使えば簡単に実施できます。具体的には、アナログ・システムでは実現が難しいリアルタイムの制御と調整が可能です。そのような処理を実施すれば、システムのさらなる最適化を図れます。例えば、観測されるピーク(場合によっては部屋の影響を受ける)の低減、周波数応答の拡張、ツイーターとウーファーのゲインのマッチングなどを実現可能です。

DSPによる総合的なボイシング・アプローチ

アナログ・クロスオーバを設計するには、特定のパラメータに基づいて各セクションをマッチングさせるためのフィルタ・バンクが必要です。このアプローチは、音響的な領域の問題と電気的な領域の問題を切り分けて克服する上で最適なものだと言えるでしょう。しかし、スピーカにミスマッチがある場合には、完璧なフィルタ・バンクを構築しても意味がありません。なぜなら、リスナーが聞く最終的な音(ボイシング)は、音響的な応答と電気的な応答が複合された結果であるからです。

それに対し、DSPを使用すれば総合的なボイシング・アプローチを活用することができます。例えば、スピーカの帯域幅と感度はソフトウェアによって補正することが可能です。また、チャンネル間のゲインをマッチングさせるために抵抗ネットワークを使用する必要もありません。SigmaStudioのGUIに用意されたスライダを調整するだけで済むのです。さらに、スピーカのロール・オフが想定より早い(低い周波数でロール・オフが始まる)場合には、クロスオーバー周波数を上下させることで調整/補正を行えます。その際、部品の値を変更したり、ネットワークを再設計したりする必要はありません。

リスニング位置における測定値に基づき、DSPによってEQ補正を適用すると、DSPシステム全体の周波数応答はアナログ・システムの応答に比べて平坦になりました(図6)。高域はハイシェルフ・フィルタによって拡張されており、低域はブーストされています。また、調整の対象にすべきリスニング位置がわかっていれば、特定のルーム・モードに対応して平滑化を施すことが可能です。

DSPがアライメントにもたらす柔軟性

DSPを採用した設計にはもう1つの長所があります。それは、タイム・アライメントの微調整を行うことで、ウーファーとツイーターの間のミスマッチを補正できるというものです。従来のアナログ・システムの設計では、位相応答と周波数応答の問題を避けるために部品のアライメントを慎重に実現する必要がありました。その結果、インダストリアル・デザインの選択肢が制限され、アライメント性能のテストを実施するために何度も試作を繰り返す必要がありました。

DSPシステムであれば、差別化された製品を生み出すための高い柔軟性が得られます。仮にミスアライメントが生じていたら、まずSigmaStudioによってトランスジューサの1つの極性を反転させます。その状態で周波数応答を取得することにより、問題を簡単に特定して補正することができます。完全なアライメントが実現された場合、周波数応答のクロスオーバ・ポイントに鋭いヌルが現れます。これを、プリプロダクションの段階で迅速に実施することが可能です。

フィルタの設計の最適化

システムのボイシングにおいて、最も簡単にフィルタを設計するためのアプローチとはどのようなものでしょうか。1つは、定義済みのフィルタを活用することです。例えば、ローパス、ハイパスといった主機能を実現するフィルタを使用するといった具合です。詳細な特性については、バタワース、チェビシェフ、楕円、ベッセルなどから選択することで対応できます。また、最近のフィルタ設計では、パークス-マクレラン法やユール-ウォーカー法など、制約付きの最適化手法が広く利用されています。

DSPとSigmaStudioを使用すれば、原型となるトポロジを4つのフィルタと4つのリミッタに集約できます。制約付きの最適化においては、周波数応答の平坦性、位相応答、タイム・アライメント、カットオフ領域などを制約として使用することが可能です。FIR(有限インパルス応答)とIIR(無限インパルス応答)のデジタル・フィルタを組み合わせることで、最適化に向けたより多くの選択肢が得られます。

多くのスピーカ製品では、ドライバの組み合わせが異なっていても出力の要件は似通っています。そのため、DSPによるスピーカのボイシングを採用すれば、より多くのプラットフォームを再利用できます。つまり、DSPを使用する手法であれば、1枚のボードを複数の製品で使用可能だということです。調整用の機能とトポロジが初期設計の段階から固定されているアナログ・クロスオーバの場合、それと同じことは実現できません。デジタル・クロスオーバの設計において、トポロジと調整用の機能は単なる変数によって決まります。それらの値は自由に変更可能です。

自由音場応答の評価

最後の評価として、自由音場応答の測定を行いました。その実施場所としては、反射を避けるためのオープン・スペース(アナログ・デバイセズの研究所の屋上)を選択しました(図7)。DSPの処理によってリンギングや群遅延が生じないかどうかを検証するためには、自由音場応答の評価を行うことが重要です。

図8に、アナログ・システムとDSPシステムのスペクトログラムを示しました。ご覧のように、DSPシステムにはリンギングは生じていません。つまり、DSPを用いたクロスオーバによって再生時に時間領域の悪影響が生じることはありません。それに対し、アナログ・システムでは、300Hzと500Hzの位置で共振が生じています。なお、エアモーション・ツイーターでは、デジタル・クロスオーバ、アナログ・クロスオーバのどちらを使用した場合でも、性能が比較的一定になります。

図8のスペクトログラムでは、破線によってスペクトルのピーク振幅を表しています。プロットのX軸の時間(ミリ秒単位)は、測定の開始時点からの値ではなく、ピーク振幅の時点からの値を表しています。そのため、プロット上の時間のうちいくつかは負の値になっています。スピーカは、反射の原因になる手すりよりも高い位置に配置すべきです。そこで机の上に置くことしました。ただ、スピーカの位置を高くすることで地面からの反射が付加されました。結果として、600Hzの位置にノッチが生じています。

まとめ

本稿で評価の対象としたアナログ・クロスオーバとデジタル・クロスオーバは同等の性能です。ただ、DSP(今回はADIのADAU1467)システムでは、その信号パスに、より高次のフィルタを実装しているのにもかかわらず、より滑らかな応答が観察されました。これは、アナログ・クロスオーバはデジタル・クロスオーバよりも優れているという通説を覆すものです。

評価に使用したパッシブ・システムのBOM(部品のコスト)は、2024年半ばの時点で約137ドル(2万円弱)でした。一方、デジタル・システムのBOMは28ドル(約4000円。10個~100個の見積もり価格)でした。このBOMには、デジタル・クロスオーバに関する要件(システムをバイアンプ化する必要がある)に対応するためのコストは含まれていません。ただ、高域に対応するトランスジューサの駆動には、より出力の低いアンプを使用することができます。

デジタル方式のボイシングは、アナログ・システムを設計する場合と比べてはるかにシンプルかつ低コストで実現できます。どのような種類の室内スピーカであっても、DSPを利用すれば、それに対応するボイシングを容易に実装することが可能です。DSPを導入しているメーカーの中には、アプリやデジタル・ルーム補正機能といった形で、ボイシング用の制御機能をエンド・ユーザに提供しているところもあります。

今後も、優れたアナログ設計はオーディオ技術者にとって欠かせない要素であり続けるでしょう。その一方で、DSPもより広く受け入れられつつあります。なぜなら、DSPは、製品の改良、コストの削減、製品を市場に投入するまでの時間の短縮、アナログ領域では不可能な最終工程での最適化を実現する手段になり得るからです。

設計者は、市場性の高い差別化要因や独自の性能を製品に盛り込みたいと考えています。そのようなニーズに応えるために、数百もの機能やアルゴリズムがDSP向けに追加で開発されています。

多くのSigmaDSP製品は、非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC:Asynchronous Sample Rate Converter)を内蔵しています。そのため、様々なクロック・ドメインの複数のデジタル入力を同時に処理することができます。その結果、様々なユース・ケースやソースに柔軟に対応することが可能になります。

また、SigmaStudioのユーザは、等ラウドネス補正、トーンの生成、スピーカの管理/診断、ミキシング/マルチプレクシング、ダイナミクスの処理、GPIO(General-Purpose Input/Output)のコンディショニングに対応する各アルゴリズムを無償で利用できます。

本稿では、DSPシステムの性能を定量化することを試みました。今後も様々な評価を実施していく予定です。ただ、本稿で示した評価結果を見ただけでも、DSPによって数多くの明確なメリットが得られることをご理解いただけたはずです。

本記事はAnalog DevicesのTECHNICAL ARTICLE「NETWORK Computing」に寄稿した記事「Analog vs. Digital Audio Crossover Design: What’s to Gain from DSP?」を翻訳・改編したものとなります