東京科学大学(科学大)は、液体金属スズを利用し、逆浸透膜法やフラッシュ法などを使用した海水淡水化プラントで「ブライン」(濃縮海水の排水)を処理するとともに、海水中に溶け込んだ金属資源も回収する新しい手法を開発したと4月24日に発表。

同成果は、科学大 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の近藤正聡准教授、科学大 工学院 機械系原子核工学コースの堀川虎之介大学院生、科学大 物質理工学院のOh Minho助教(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、世界水協会が刊行する学術誌「Water Reuse」に掲載された。

-

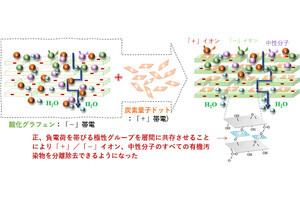

今回行われた試験の概要。(a)ブラインを液体金属スズに噴霧する直接接触反応実験 (b)液体金属スズに溶解させた海水資源(金属元素+非金属元素)を析出物として回収する実験

(出所:科学大ニュースリリースPDF)

地球には14億立方kmもの水が存在するが、そのうち約97.5%が海水だ。淡水は約2.5%に過ぎず、そのうち約7割が氷床や氷河、約3割が地下水として存在する。川や湖などのアクセスしやすい淡水はほんのわずか。地下水も、すべてが利用できるわけではなく、世界ではヒ素による汚染が問題視されている。このように利用可能な淡水資源が限られているため、世界では20億人以上が水不足に直面している。さらに、気候変動の影響で水不足は加速し、その人数は増加する見込みだ。水資源を巡る国家間の紛争も危惧されている。

足りない淡水を補うため、現在は海水淡水化プラントにおいて大量の淡水が生産されている。その際に問題となるのが、海水を淡水化するときに、淡水の1.5倍程度の量が発生する排水「ブライン」だ。

ブラインは海水を濃縮したもので、海水の2倍程度の塩分濃度を持つ。世界で年間50兆Lが発生し、現在は海洋環境に影響が出ないよう希釈して放出されている。このブラインは環境面でやっかいな存在だが、海水に溶け込んでいる多様な金属元素も濃縮されており、「掘り出す必要のない資源」といえる。

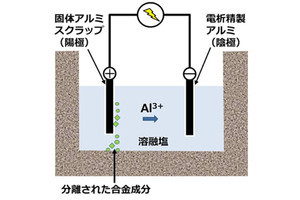

研究チームはこれまで、核融合炉などの冷媒として期待される液体金属スズに関する研究を進めてきた。スズの融点は232度であり、液体金属化したスズはハンダ付けに使用されるなど、他の金属と結合しようとする強い反応性を持つ。そのため、高温状態の液体金属スズは、配管や容器を溶解してしまうという課題があった。しかし発想を逆転させ、その欠点を活かすことで、ブラインに含まれる海水資源を効果的に回収できると考えた。

今回の研究では、淡水化ブラインを液体金属スズに直接接触させて海水資源を回収する研究を行うと同時に、世界で課題とされているヒ素で汚染された地下水の浄化も試みることにした。

まず、300度に加熱した液体金属スズの液面に対し、ブラインを約8時間連続して噴霧する実験から行われた。ブラインを液体金属スズに直接接触させることで、同金属の表面では淡水蒸気を蒸留の原理で生産する一方、ブライン中に含まれるナトリウム(Na)やマグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、カリウム(K)などの金属元素を液体金属スズ中に溶解させて濃縮できることが確認された。

次に、ブラインに接触させた液体金属スズを時間をかけて冷却することで、同金属中に溶解した各種金属元素を析出物として回収できることも明らかにされた。スズの中の各種金属元素は、冷却に時間をかける方が、析出物としての成長が促されることも判明した。

-

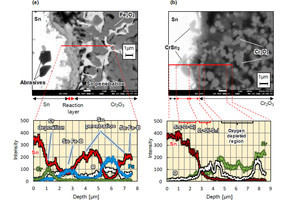

さまざまな冷却速度に応じて析出物の量が異なる様子。(a)1.4K/s、(b)1.2×10-1K/s、(c)4.9×10-2K/s、(d)8.3×10-3K/s。

(出所:科学大ニュースリリースPDF)

最も緩やかな冷却速度(8.3×10-3K/s)で析出物を十分に成長させた後、電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)を用いて断面組織を分析したところ、NaやMg、Ca、Kは異なる場所に析出していることが確かめられた。これは、液体金属スズに含まれる各種金属元素の溶解度や濃度がそれぞれ異なることから、冷却条件に応じて金属元素が異なるタイミングで析出するためだ。

以上の成果から、液体金属スズを用いて、ブラインから淡水を生産すると共に海水資源を回収できる見通しが得られたとした。

続いて、今回の技術を応用し、ヒ素で汚染された水の浄化実験が実施された。すると、高温条件ではヒ素やその酸化物が蒸発してしまうために効率的な回収が難しい一方で、300度以下の低温条件では効率的にヒ素を捕捉・除去できることが実証された。

-

EPMAを使用した断面分析による、スズ内で生した析出物における元素分布。金属元素として(a)Sn、(b)Na、(c)Mg、(d)K、(e)Ca、非金属元素として(f)塩素(Cl)が析出

(出所:科学大ニュースリリースPDF)

今回発表した技術の特徴として研究チームは、廃棄物や排水がほとんど発生しないことも挙げている。液体金属スズを高温に加熱することは必要だが、そのエネルギーは太陽光エネルギーで賄える。今回の技術が社会に実装されれば、深刻化している水不足の課題を解決することにもつながることが期待されるという。

研究チームは今後、液体金属直接接触式海水淡水化デモプラントを建設し、数L単位の淡水を連続的に生産し、海水資源の分離・回収の精度を高めていく計画だ。