北極の冬季の海水域面積(年間最大面積)が、人工衛星による観測史上で最も小さくなったことを、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国立極地研究所(NIPR)が4月18日に発表。JAXAの山川宏理事長による同日の定例記者会見でも取り上げられ、「気象や海洋環境への影響が懸念されるため、今後も継続的なモニタリングと解析を続ける」と話した。

毎年、北極の海水域は晩冬の3月ごろまで拡大する。2025年は3月20日に年間最大面積となる1,379万平方メートルを記録したが、これは衛星観測開始以来、最も小さい値とのこと。なお今回の解析では、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W、2012年5月〜運用中)が備える高性能マイクロ波放射計2(AMSR2:Advanced Microwave Scanning Radiometer 2)センサーのデータを使っている。

-

1979~2025年の47年間のうち、1月1日~5月31日までの北極海氷域面積の変化をグラフにしたもの。青色の実線が2025年(4月9日まで)、赤い実線が2017年(1979~2024年の46年間で北極海氷域面積の年間最大値が最も小さかった年)。黒色の実線が2012年(1979~2024年の46年間で北極海氷域面積の年間最小値が最も小さかった年)、黒の点線は、2010年代(2010〜2019年)の平均をあらわしている。なお海氷域面積の計算には、5日平均の確定値を使用。赤い丸印は2017年、青い丸印は2025年の年間最大面積

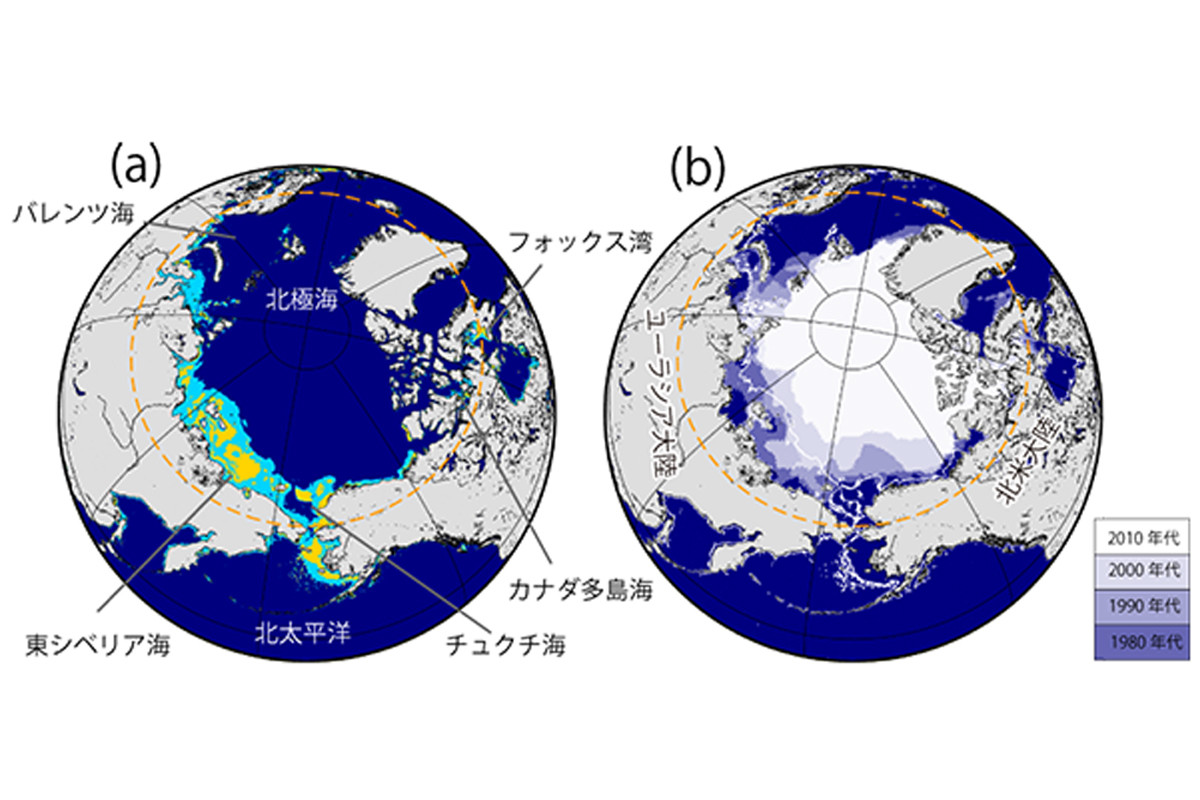

山川理事長は定例会見のなかで、北極海の海氷密接度分布を示した図を使ってこの現象を説明した。

図の白色の箇所は2025年3月20日の北極海の海氷域で、灰色が陸地。赤い実線は2010年代(2010〜2019年)の期間平均における同日の海氷のフチを示しており、これらを比較すると、2025年の白い海氷域のフチが、2010年代の平均よりも縮んでいることがわかる。

特に、図の中央右上にあるグリーンランドの東側以外の、多くの海域で海氷域が小さくなったことがわかる。また左下のオホーツク海では、白い箇所と赤い実線が引かれた部分がかなり大きく乖離していることが見て取れる。

以上のことは、北極海の海氷面積は人工衛星による観測47年間で最も小さい水準になったことを示している。

-

オホーツク海の海氷域面積の変化をグラフにしたもの。1979~2025年の47年間のうち、1月1日~5月31日までの海氷域面積を示しており。青色の実線が2025年(4月9日まで)。なお海氷域面積の計算には、5日平均の確定値を使用している

こうした海氷現象の一因として挙げられているのが、2020年12月から2025年2月にかけて、北極海周辺の気温が平年より高く、海氷域が広がりにくい状態が続いたことだという。

-

2024年12月(左)、2025年1月(中)、2025年2月(右)の925hPa気圧面での気温偏差(度)の空間分布。偏差は2010年代(2010~2019年)平均からのズレと定義する。黒色の等温線は、同年同月の気温を示したもので、暖(寒)色系の場所は10年平均と比べて、気温が高(低)いことを表している

「北極海氷域面積の減少は、地球規模の気候変動と関連する現象。気象や海洋環境への影響が懸念されるため、今後も継続的なモニタリングと解析を続ける。地球規模の観測データを追加し、研究解析を続けていくことはデータ継続性の観点において非常に重要であると、今回の観測成果からも改めて認識した」(山川理事長)

なお、しずくが備えるマイクロ波放射計2(AMSR2)の後継機として、JAXAでは「高性能マイクロ波放射計3」(AMSR3)を開発し、2025年度に打ち上げ予定の温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」に搭載。今後も極域海氷の観測を継続し、気候変動の監視や地球温暖化対策への寄与をめざす考えだ。

ちなみにJAXAによると、1979年以降の47年間のデータ蓄積で使われてきた観測機器は、NASAが打ち上げた人工衛星「Nimbus 7」が備えていたマイクロ波放射計(SMMR、スマール)や、SAR(合成開口レーダー)を備えた衛星「SEASAT」、米国で開発されたマイクロ波放射計「WindSat」だという。