東京科学大学(科学大)と国立長寿医療研究センター(NCGG)は4月7日、短期間の認知機能テストデータを基に自己組織的に予測モデルを構築し、長期的な認知機能の変化予測AI「Self-Organized Longitudinal Prediction-Classification-Superposition」(SOLPCS、ソルピクス)を開発したことを共同で発表した。

同成果は、科学大大学院 医歯学総合研究科 臨床統計学分野の佐藤宏征講師、同・花澤遼一大学院生、同・平川晃弘教授、NCGGの鈴木啓介センター長、名古屋大学の橋詰淳講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、IEEEが刊行する健康情報学を扱う学術誌「IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics」に掲載された。

アルツハイマー病(AD)では、早期介入が進行抑制につながる可能性があるが、健常者の認知機能を長期間追跡調査するのは困難だ。そのため、2~3年の短期データに基づく長期的な変化予測手法が求められている。

平川教授らが過去に開発した統計モデルと微分方程式を組み合わせた予測手法では、集団全体に共通の疾患進行パターンが想定されていた。ただしADの進行速度には個人差があるため、速い場合と遅い場合の違いを反映できず、予測精度低下の可能性があった。そこで研究チームは今回、平川教授らの手法を拡張し、短期間の認知機能データを基に自己組織的に予測モデルを構築するAIの開発を目指したという。

今回開発されたSOLPCSは、疾患進行パターンを分類して予測を行うと共に、個人の認知機能テストの実測データを重ね合わせることで、高精度な個別化予測を可能とする。その予測精度は、日米のアルツハイマー病研究データのアミロイドβ(Aβ)の陽性集団を対象とした認知機能テストで検証された。その結果、疾患進行パターンは疾患低下速度の緩徐型、中等度型、急速型に分類され、それぞれ長期的な認知機能変化が予測されたとのこと。SOLPCSは、認知機能テストにおいて最大約10%以内の誤差で長期的な認知機能の変化を予測可能と確認され、臨床応用の可能性が示唆された。

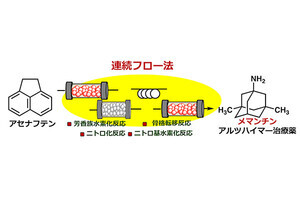

-

米国の大規模プロジェクト「Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative」(ADNI)およびその日本版「Japanese ADNI」(J-ADNI)のデータを用いたSOLPCSの予測結果(出所:科学大Webサイト)

SOLPCSを用いたAD型認知症リスク因子解析では、「アポリポプロテインE(APOE)ε4遺伝子」が発症と進行に与える影響が評価された。その結果、Aβ陽性かつAPOEε4陽性の軽度認知障害(MCI)患者は、Aβ陽性・APOEε4陰性患者よりもAD型認知症の発症が有意に早いことが判明。さらに、APOEε4遺伝子が進行に与える影響も解析され、今回の知見は既存のシステマティックレビューの結果と一致したとする。

近年、MCIや早期AD型認知症を対象とした新薬開発のランダム化比較試験が多数実施されているが、治療群とプラセボ群間で統計的な有意差を検出できないことが課題だった。その要因の1つが、登録患者の認知機能低下速度のばらつきが大きく、治療効果の評価が困難な点である。

そこで、SOLPCSを用いて試験登録時に各参加者の長期的な認知機能変化を予測し、進行速度が極端に遅いか速い患者を除外する試験デザインが開発された。AD治療薬の臨床試験を想定したシミュレーション実験の結果、データのばらつきが抑制され、統計的検出力を向上させることが確認された。これにより、AD治療薬の臨床試験成功率が向上し、新薬の実用化が加速、認知症治療の進展に大きく貢献することが期待されるとしている。

現在、AD診断には高額な検査や専門医の診察が不可欠であり、早期診断の機会は限られている。対してSOLPCSは、高額かつ高度な医療データを要さず、一般医療機関や定期健康診断でも長期的な認知機能変化の評価を行える可能性がある。さらに、認知症の発症・進行に関連するリスク因子を特定し、個々に適した予防策の提案が可能になるとする。

SOLPCSは、早期診断・予防・治療への応用が期待できる一方、社会実装にはさらなる発展が必要だ。現在、スマートフォンなどによるセルフ認知機能テストが普及しつつあるが、SOLPCSとの組み合わせで、より簡便な認知症リスク評価システムの開発が期待できるという。

具体的には、スマートフォンで認知機能テストを実施し、そのデータをSOLPCSに入力することで、個人の長期的な認知機能変化を予測するAIアプリの開発を目指すとする。同アプリは、予測に基づいた個別の認知症予防策(食事・運動・脳トレなど)を提案し、ユーザーの行動変容を促すことが目的だ。さらに、自治体や企業の健康増進プログラムとの連携により、地域全体での認知症予防への活用も可能となる。研究チームは今後、スマートフォンなどによるセルフ認知機能テストや個人の健康記録データの予測にも応用し、一般市民も手軽に健康状態を把握できる社会の実現を目指すとしている。