東北大学は3月31日、熱電発電デバイスへの応用が期待されるマグネシウム(Mg)・スズ化合物「Mg2Sn」の単結晶において、電気をよく流し熱は流しにくいという相反する特性を、空孔欠陥領域の制御により両立させ、n型とp型の両方で高い熱電性能を実現したと発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科 応用物理学専攻の黄志成助教、同・林慶准教授らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、ナノ/マイクロスケールに関する全般を扱う学術誌「Small Methods」に掲載された。

身の回りで“無駄に”捨てられている熱は多く、そうした排熱を回収して有効活用するエネルギーハーベスティング材料として、熱電材料への期待が集まっている。熱電発電デバイスはn型とp型の熱電材料をπ字型に直列接続した構造で、デバイスの片面を排熱で加熱すると発電する仕組みとなっており、クリーンかつ振動や騒音の心配もない。そんなエネルギーハーベスティングの実現には、熱電材料の性能評価に用いられる無次元性能指数「zT」の向上が不可欠だ。

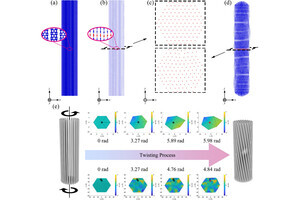

こうした背景から、研究チームはこれまでの共同研究で、Mg2Sn単結晶にMgの空孔欠陥(原子が欠損した点欠陥)を導入する作製法を確立していた。Mg空孔欠陥は単結晶内に均一に分布せず、凝集して微細な空孔欠陥領域を形成する点を特徴とする(空孔欠陥領域の周囲には、線状欠陥である「転位」が存在する)。

この単結晶において、電子またはホールを増やすためアンチモンやリチウムで部分置換した結果、多結晶より高いzTが得られたとのこと。これは主に、電気伝導率が多結晶よりも高いことによるという。また、ホウ素で部分置換して化学的圧力を加えた結果、多結晶よりも低い熱伝導率を理論的な最低熱伝導率まで低減できたとのこと。これは格子欠陥が増加し、熱を運ぶ「フォノン」(固体中の原子の振動が量子化した準粒子)を強く散乱するためだ。このように、Mg2Sn単結晶は熱電材料として有望である。

以上の考察から、アンチモンやリチウムの電気伝導率増大効果と、ホウ素による熱伝導低減効果を両立できれば、実用レベルの熱電性能が得られる可能性があるとした研究チームは今回、Mg2Sn単結晶をアンチモンとホウ素で共置換したn型試料と、リチウムとホウ素で共置換したp型試料を作製し、その両方を詳しく分析したという。

今般作製されたn型試料とp型試料を調べたところ、両試料共にMg空孔欠陥が存在する単結晶であることが確認された。ホウ素置換による化学的圧力により、Mg空孔欠陥の量はホウ素置換量の増加に比例することが理由である。また、空孔欠陥領域の周辺には転位が確認され、ホウ素置換量の増加に伴い転位密度が増大することも明らかにされた。

なおホウ素の部分置換によるMg空孔欠陥量の増加に伴い、空孔欠陥領域の拡大が予想されたが、実際には逆の傾向が観察されたとのことで、n型とp型の両試料において、ホウ素置換量の増加と共に空孔欠陥領域のサイズは縮小し、代わりにその密度が増加することが判明した。この挙動は、置換元素であるホウ素(3+)と、Mg空孔欠陥(2-)の価数を考慮することで理解できる。ホウ素とMg空孔欠陥は電気的に引き付け合って複合化する可能性があり、この複合化がMg空孔欠陥の凝集を抑制し、空孔欠陥領域の縮小につながると考えられるとした。

さらに、アンチモンあるいはリチウムに加えてホウ素で共置換すると、Mg空孔欠陥量と転位密度が増加する一方、空孔欠陥領域が縮小した結果、ホウ素置換量の増加による電気伝導率の低下はわずかに留まり、熱伝導率が大幅に減少することが判明。無置換、アンチモン単置換、アンチモン・ホウ素共置換、リチウム単置換、リチウム・ホウ素共置換のMg2Sn単結晶試料におけるzTの最大値を比較したところ、n型ではアンチモン・ホウ素共置換試料が最も高くてzT=0.83、p型ではリチウム・ホウ素共置換試料が最も高くてzT=0.42を示した。これらは無置換のMg2Sn単結晶と比較して、それぞれ62倍と32倍の値である。以上の結果から、Mg2Sn単結晶は熱電材料として有望であると結論づけられた。

今回の研究では、アンチモンとホウ素、リチウムとホウ素による共置換により、Mg2Sn単結晶の格子欠陥量の最大化と、電子・ホールの量の最適化が達成された。ただし、n型では実用レベルの熱電性能に到達した一方で、p型ではさらなる性能向上が必要だとする。研究チームは、今回の知見を他のMg化合物に応用し、高性能の単結晶熱電材料を開発することが今後の課題としている。