総合研究大学院大学(総研大)は3月26日、集団内に2つの言語がある場合にそれらが混合して生じて母語に定着する新しい言語(クレオール言語)について、どのように社会に広まり話されるようになるのかを解明するため、進化ゲーム理論を用いて集団に広がる条件を調べた結果、ある2つの条件が満たされる時に最もクレオール言語が広がりやすいことがわかったと発表した。

同成果は、総研大 先端学術院 先端学術専攻の中野来喜大学院生と、総研大 統合進化科学研究センターの大槻久准教授の研究チームによるもの。詳細は、理論生物学を扱う学術誌「Journal of Theoretical biology」に掲載された。

2つの異なる言語を話す集団が交流する「言語接触」と呼ばれる状況において、両言語がどのように変化していくのかについては、大まかに3つの可能性があるとされる。1つは、片方の言語が残りの言語を圧倒し、集団が1つの言語だけを話すようになる「言語交替」。もう1つは、集団中において2つの言語が共存する「言語保持」である。そして最後が、両言語が混合したクレオール言語が新たに話されるようになる場合である。

これまで、言語交替や言語保持が起きる条件に関する研究は、数理モデルを用いて理論的に進められてきた。例えば、ある言語の母語話者が多く存在する、あるいはある言語を話す方が社会的地位が上がるなど、人々が特定の言語を選択しやすい状況の時には、言語接触時に話者数が多く、社会的地位の高い側が話す言語のみが最終的に集団を占めるようになると予測されている。これは、もう一方の言語が消滅することを意味し、地理的な障壁や少数言語を保護するための人為的な介入などがなければ、消滅の回避は困難なことも明らかにされていた。しかし、クレオール言語のような第三の言語が出現する条件やその形成過程、集団に広まる過程などは、依然として未解明のままだった。

そこで研究チームは今回、言語コミュニケーションを円滑に行える利益を得やすく、その言語がより話されるようになるという仮定の下、2つの祖先言語(A・B)と、それらの接触により生じたクレオール言語の間で繰り広げられる進化ゲームを考案。そして、話者数が最初は少数だったにも関わらず、クレオール言語が最終的にどのように集団に広まっていったのかを解析したという。

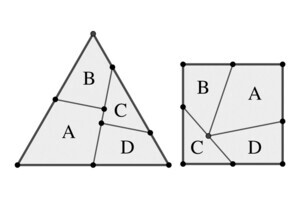

今回の研究では、クレオール言語はどちらの祖先言語とも類似しているため、そのどちらの言語の話者とも会話が可能であるという点がパラメーター(a・b)で示された。この枠組みの下、言語間距離が近いことから祖先言語Aの話者がすぐに祖先言語Bを学習できる場合と、言語間距離が遠く祖先言語Aの話者が一旦クレオール話者にならなければ祖先言語Bの話者とはコミュニケーションを撮れない場合との比較が行われた。また、祖先言語が接触した時の集団の総個体数について、そのサイズの大小による影響も比較された。具体的には、それぞれの条件下でクレオール言語の定着のしやすさが調べられた。

-

会話による利益。祖先言語話者同士の会話では、同一の言語を話していないと利益を得られない。一方、クレオール言語の話者は両方の祖先言語の話者、そして他のクレオール言語の話者とも、ある程度意思疎通が可能であり、それぞれの場合で利益bおよび利益aを得られる(出所:総研大Webサイト)

その結果、祖先言語間の距離が近い場合、初期に少数の話者にしか話されていないクレオール言語は最終的に絶滅することが判明。反対に、祖先言語間の距離が遠い場合、集団の規模が小さい場合にクレオール話者が集団に最も広がりやすいことが明らかになった。

このような結果になった理由として、祖先言語間の距離が遠い場合、祖先言語話者の比(A言語話者/B言語話者)があまり変化せず、クレオール言語を話すことによる利便性が維持されること、また集団規模が小さいと初期には少数しかいないクレオール言語の話者が偶然の効果によって増加する確率が高まり、クレオール言語の定着に有利となる状況が生まれやすいためであると考えられるとした。

-

祖先言語間の距離の違いによる結果の比較。矢印は、無限集団モデルにおける各言語の話者の時間変化が示されている。集団規模が小さい場合、赤色が濃いほどクレオール言語が集団に定着しやすいことが示されている。祖先言語間の距離が遠いとクレオール言語が定着しやすい(右)(出所:総研大Webサイト)

クレオール言語が多く出現したとされるのが、植民地時代のプランテーションだ。そこでは、ヨーロッパ人の言語と現地語の言語的な距離が遠く、またその初期においては集団規模が小さいという状況が頻繁に起こっていたことが考えられるとのこと。今回の研究成果は、そうしたクレオール言語の発生の歴史的パターンをよく説明するものだとする。

また今回の研究では、議論を簡略化するため、一言語話者の場合のみが検討された。より現実に近い状況を想定するのであれば、二言語話者が存在するケースや、言語間の社会的地位を考慮に入れた分析への拡張も考えられるという。さらに今回は、集団規模が小さい場合に確率的な要因によってどの言語が定着するかが調べられた。今後、小集団における言語のダイナミクスがより詳細に研究されることが期待されるとしている。