最近、特にデータセンター向けに従来の12Vから48V給電に切り替える例が次第に増えつつある。もともとOCP(Open Compute Project)は2016年に48V給電に対応したOpen Rack Standard V2.0をリリースしており、それこそGoogleやMetaといったハイパースケーラは既に自社サーバの48V給電を進めているが、これがもう少し広い範囲で使われるようになってきた。特にこの状況を後押ししているのが、昨今のAI向けサーバの高い消費電力であり、少しでも効率性を上げるために、12V給電から48V給電にシフトしつつある。

そんな48Vであるが、アナログ・デバイセズ(ADI)は以前からこの48V向けのソリューションを広範に提供している。今回はADIのJeffrey Witt氏(Managing Director, Industrial Power, Monolithic Regulators and LDOs)に昨今の同社の48V給電ソリューションについてお話を伺ったので、まとめてご紹介したい。

48Vというと自動車を思いつく方も居られるかもしれないし、実際欧州というかドイツの自動車メーカーは2011年から車載電源の48V化への取り組みを始め、2013年にはLV148という標準規格が策定されたこともあって、それなりに普及している。

昨今ではHV(ハイブリッド車)の普及につれ、国内でも特にマイルドハイブリッドでは48Vを使う例が増えてきているが、逆に200Vなどのフルパワーハイブリッドも混在しているので、そこまで決定的に48V化が進んでいるという格好ではない。おまけに昨今ではそのHV化が一時期より後退傾向にあることも鑑みると、大きな伸びか? と言われるとちょっと難しい。

むしろデータセンターやAIがまず牽引役になり、ここで構築された電源供給システムをATE(Automatic Test Equipment:自動検査装置)やRF(Radio Frequency:高周波) & Optical Communication(光通信)がそのまま利用するという形で伸び始めている、とする(Photo01)。

-

(Photo01)ちなみに「Industrial Automation(産業用オートメーション)といっても、モータ類は100Vや200Vを使ってて、48Vはないとは言わないけど中途半端では?」と確認したところ、「いやATEのことだよ」との返事。それなら理解できる

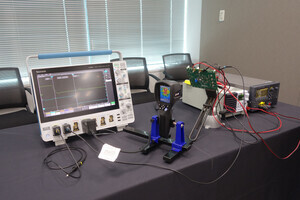

ただここで注意すべき点は、ATEは要するに計測システムだし、RFやOptical Communicationsはなにしろ超高速通信だから、ノイズの影響を非常に受けやすいので、なるべく電源に起因するノイズを減らす必要がある。もちろんこれはデータセンターやAIにも言える話ではあるのだが、そのシビアさはATEやRF & Optical Communicationsのほうが大きい。ただ、ノイズ低減と48V供給の効率向上の両立は非常に難しい。それもあって同社は、3種類のソリューションを提供している(Photo02)。

効率優先のソリューション

まず効率優先のソリューションだ。Photo03は一般的なサーバーなどの電源の構成の模式図であるが、同社が提供するのはこの青い部分、つまりIBC(Intermediate Bus Converter)及びそこまで出力が必要ない固定電源のデバイス向けである。

-

(Photo03)Hot Swapは特にサーバーなどでは必須だが、そこはともかくとして、48Vで来た供給電源をいったん中間電圧に落とすIBC(Intermediate Bus Converter)が入り、最後に個別の用途に向けて電圧を制御する形になる

昨今だと、サーバーのCPU/GPUはどうかすると1,000Wを超えるような消費電力のものもある。これに向けたIBCは従来型の降圧コンバータだと、端的に言えばデューティ比が1/4(48V→12V)になるわけだが、同社が2024年12月に発表したLTC7822だと一種のチャージアンプ的な回路を組み合わせて、まず中間の24Vを生成。ここからさらに12Vを生成するという形にすることで、12V/85Aで1kWの負荷に対応可能としている(Photo04)。

これを利用することで、従来型の降圧コンバータに比べるとはるかに小さいインダクタンスではるかに大量の電流を流せるようになる。またMOSFETの耐圧も低いものが使えるので、BOMコスト削減に役立つことになる。それでいて、たとえば30A前後の出力効率は98%超えと非常に高い。入力電圧次第では、80Aを超える出力でも97.5%を維持できることも、ピーク時の消費電力が高くなりつつある昨今のAIプロセッサには重要なポイントだ(Photo05)。

これをもっと使いやすくした、μModule(マイクロ・モジュール)と呼ばれるDC-DC電源モジュールも用意されている(Photo06)。このLTP880xというシリーズは、特に48/54Vからの直接降圧を狙ったデータセンター向けの製品で、ターゲットとする電圧や出力(たとえばLTP8803-1Aは1.2V出力がターゲットである)にあわせて複数品種が用意されるが、これは前出のPhoto03でいえばIBC+PoL(Point of Load)をまとめて実現できるものということになる。

-

(Photo06)μModuleは初代製品が2006年にリリースされており、これは既に第4世代となる。コントローラICとハイサイド/ローサイド MOSFET、インダクタ、必要な抵抗類を全てモジュールの形でまとめている。ただLTP880xシリーズは使い方が異なるということで、パッケージは従来のμModuleと異なる、新たなものに切り替えている

この製品の特長は、CPUやGPU、AIプロセッサ、FPGAなど実際に電力を消費するチップへの隣接設置を想定していることだ。実際に、空冷を想定した背の高いものに加え、高さが6.7mmしかないCold-plate Coolingモジュールも用意される。このCold-plate Coolingはチップの真横に設置し、チップとまとめてヒートシンクで冷却することを念頭に置いているという話だ。

こうした電源供給モジュールはチップとの距離をなるべく縮めることが求められるので、真横か裏かということになるが、真横だと今度は冷却をどうするか? という話になる。Cold-plateタイプはこれへの対策というわけだ。

ちなみに、ならばチップのパッケージの中に組み込んでしまうソリューション(Vicorがまさにそうしたソリューションを出している)も考えられるわけだが、いくら変換効率が良いとはいっても発熱は避けられない。この問題と、スイッチングノイズがチップに及ぼす影響も考えると、チップに隣接した位置という現在のソリューションがトータルで一番適当と考えている、という話であった。

低ノイズ優先のソリューション

2つめが超低ノイズのLDO(Low Dropout)レギュレータだ。これは、ノイズの影響がセンシティブなところ向けである。LT3045は2017年リリースのロングセラーだが、10Hzから100kHzの広い範囲でRMSノイズが0.8μVと圧倒的に少ない(Photo07)。LDOということもあり、そんなに出力は大きくない(500mA)が、ノイズが性能に大きく影響するPLLやVCO、MixerなどのRFのキーコンポーネント向けのPoLという位置づけになる。

同様に、LT3074は1.2V出力のLDOだ(Photo08)。こちらはもう少し出力が大きい(3A)製品で、その分若干RMSノイズも1.2μVになっているが、それでも通常の降圧コンバータなどに比べると圧倒的な低ノイズで、適切なIBCと組み合わせて非常に高い効率を実現できる。特徴的なのが、VIOCピン経由で上流のIBCの出力をコントロールできることで、LDOでの電圧降下を最小限に抑え、高い効率と低ノイズを両立できるとする。

-

(Photo08)中央下のブロックでLT3074からVIOC(実態はI2C+Alert)経由で上流のDC-DCコンバータに制御信号を送って、適切な出力を得られるように制御している。LDOであまり激しく電圧降下を行うと効率が落ちるので、なるべく出力電圧に近いところまで入力電圧を下げることで、効率を維持するというわけだ

効率と低ノイズを両立する第3のソリューション

最後がその中間に位置する、効率と低ノイズを両立するソリューションである(Photo09)。LT8627SPやLTM4703はSilent Switcher 3という、アナログ・デバイセズとしては3世代目にあたる低ノイズ技術を採用している。Silent Switcherはこちらにその詳細が説明があるが、

- ノイズ源となるホット・ループの分割、及びお互いの磁界が打ち消しあう配置にする

- バイパスコンデンサのパッケージへの内蔵化

- エラーアンプの増幅率を1倍にすることでノイズの増幅を防ぐ

といったさまざまな技術を組み合わせることで、LDOほどではないにしても、降圧コンバータに比べて数百分の一までノイズを抑え込むというものだ。

LT8627SPは2.8~18V入力に対して0~(入力-0.5V)の範囲で最大16Aの連続出力が可能というやや汎用向けの製品、一方LTM4703は3~18V入力に対して0.3~6Vで12A出力が可能なもので、LT3045やLT3074ほどの超低ノイズ性は必要ないが、その代わりにもう少し電流が欲しいといった用途に適したものとなっている。超小型のBGAパッケージ(6.25mm×6.25mm×5.07mm)で提供されるので、小型機器への組み込みにも適しているとされる。

最近はデータセンターの消費電力の急増が深刻な問題として捉え始められており、この消費電力を低く抑えるための方法がいろいろ模索されている。一般的にはコンポーネント、つまりプロセッサだったりメモリだったりの消費電力を抑える方法論が話題になりがちだが、何しろ消費電力そのものが大きいから電源供給回路周りの効率性向上は大きな期待が寄せられており、それもあって48V給電が進みつつある。

これが通信やらATPやらにも波及してきているわけだが、たとえば12V給電なら30V耐圧のMOSFETで事足りるが、48V給電だと80V~100V耐圧品が必要とされるなどコスト増加につながる側面もあり、また設計の変更も必要になる。こうした新たなトレンドに対し、ADIは今回紹介したような、ニーズに合わせたソリューションとなる製品群を既に用意している、とのお話であった。