AMDはドイツで開催されている「embedded world 2025」にあわせて現地時間の3月11日、第5世代に位置づけられる「EPYC Embedded 9005シリーズ」を発表した。今回は事前資料を基にこの内容をご紹介する。

EPYC Embeddedが最初にラインナップされたのは2018年の事で、この時には専用のパッケージで提供されたが、第2世代以降に関しては通常のEPYCプロセッサと同じパッケージでの提供となっている(Photo01)。

-

Photo01:第2世代以降に関しては、EPYCのパッケージでは大きすぎるというユーザー向けにははRyzen Embeddedが提供される格好である

初代はRyzen Embeddedとほぼ同じ省スペースパッケージであったが、これだと性能の方もRyzen Embeddedと同等になる。それもあってEPYC Embeddedは第2世代以降はハイパフォーマンスな組み込み機器向けプロセッサという位置づけに切り替わった様で、サーバー向けのプラットフォームそのままとなった。

そんなEPYC Embeddedの最新製品が今回発表された第5世代EPYC Embeddedであるが、基本的なスペックはZen 5/Zen 5cベースのTurinそのままである(Photo02)。

-

Photo02:ただ、すでに発表済の第5世代EPYCはいずれもDDR5-6000までのはずで、EPYC EmbeddedではDDR5-6400を追加サポートしたのか、それともEPYCも今後はDDR5-6400までサポート予定で前倒ししたのかは現状では不明である

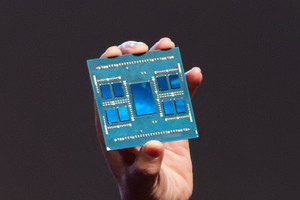

SKUは全部で17製品(Photo03)となっているが、同じModel Numberを持つ通常のEPYCと動作周波数とかコア/L3キャッシュ容量、Default TDPなどの値は同じとなっている。

ではEmbedded SKUに追加された機能は何か? というと、7年の延長保証とより強力な保護機能、それと開発の容易性の対応の3つである(Photo04)。

延長保証はまぁ読んで字のごとくであるが、これに加えて-5℃~+60℃というNEBSの温度試験(正確には-5℃~+55℃で96時間の稼働)を行っているとされる。NTB(Non-Transparent Bridge)は、簡単なHA(High Availability)構成を取るための機能であり、2つのEPYC EmbeddedプロセッサでHA構成を取ることが可能とされる(Photo05)。

-

Photo05:LockStepなどのような、Non-stopでの動作継続はさすがに不可能(こちらを実装しようとすると高コストとなるし性能へのインパクトも大きい)が、それほど長くない(構成にもよるだろうが数分のオーダーだろう)時間で切り替えが可能となる

また外部にFPGAなどを組み合わせ、電源障害発生時にメモリの内容をBackup用のNVMe Storageに退避、正常復帰後にそれを復元することでデータを保護するDRAM Flish for Data Retention(Photo06)の仕組みや、Dual SPIを利用して異なるBoot用ROMを利用する事で、仮にBoot ROMが侵入・改竄などを行われた場合でも復帰を容易にする仕組みが有効化されている。

-

Photo06:電源断がFPGAによって検出されたら、ただちにCPUをLow Powerに落とし、CPU内のBIOSを利用してメモリの内容をNVMeに書き出し、復活後にNVMeから読み直すという仕組み。大容量のUPSであっても長時間の停電には対応できないので、UPSで稼働が継続している間にメモリの内容を退避することでデータロスを防ごうというものだ

またPhoto04でEase of Developmentとして示されているのは

- Yocto Frameworkのサポートが提供されており、顧客のシステムに合わせてカスタマイズしたLinux Distributionを構築可能で、展開が容易となる。

- SPDK(Storage Performance Development Kit)およびDPDK(Data Plane Development Kit)が提供されており、Storage Serverあるいは通信機器向けのシステム構築の際にユーザー空間で動作するドライバを使っての性能向上に役立つ。

- 四半期ごとにソフトウェアがリリースされる。

といった事柄で、これも組み込み向けならではである。

一応、性能比較(Photo08)なども示されているが、これは通常のEPYCと特に変わる話ではない。この第5世代EPYC Embedded、すでに特定顧客向けサンプル出荷は開始されており、今年第2四半期に量産出荷予定とされる。