北海道大学(北大)は3月5日、与えられた化学反応式に対し、ある分子と分子の化学反応について、反応物中の各原子が生成物中のどの原子に対応するかを求める「原子マッピング問題」を、正確かつ高速に解く手法を開発したと発表した。

-

イジング計算による原子マッピングのイメージ。ボールが底へと転がる様子はイジング計算でエネルギーが最も低い解に収束していく過程が表されており、そこから線で示されている原子マッピングが求められる。底となる点は複数存在することがあり、すべての可能なマッピングを列挙して収集する必要がある(出所:北大プレスリリースPDF)

同成果は、北大 総合イノベーション創発機構 化学反応創成研究拠点の秋山世治特任助教、同・長田裕也特任准教授、同・水野雄太助教(北大 電子科学研究所兼任)、同・小松崎民樹教授(北大 電子科学研究所兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する化学情報科学と分子モデリング関連を扱う学術誌「Journal of Chemical Information and Modeling」に掲載された。

原子マッピングを利用することで、分子のどこが反応しどの結合が結合・生成したのかがわかり、反応パターンを把握することが可能となる。このような情報は化学情報学における基本情報であり、化学反応のデータベースにおける検索や化合物の合成計画の立案(逆合成解析)にも不可欠だ。しかしこれは、言うなれば反応物と生成物の原子間の組み合わせを考える問題であることから、原子マッピングの数は分子サイズに比例して指数関数的に増大してしまう。そのため、原子マッピング問題の答えを、正確かつ高速に求めることは困難とされてきた。

これまでこの計算量的困難を回避するため、化学反応の基本パターンを生成し、それを参照しながらマッピングするルールベースの手法や、大量の反応データを学習させた機械学習モデルによる手法などが開発されてきた。しかしこれらの手法では、プログラムに内蔵された反応パターンや学習したデータに偏ったマッピングが出力されやすく、正確さの面で課題が残されていた。

そこで研究チームは今回、既存の化学反応データセットへの依存から脱却した上で、原子マッピングを正確かつ高速に求めることを目的とし、「反応中で切断および生成された結合の数を最小化する原子間対応(=反応物・生成物の原子の組み合わせ)」を求める組み合わせ最適化問題として、原子マッピング問題を再定義することにしたという。

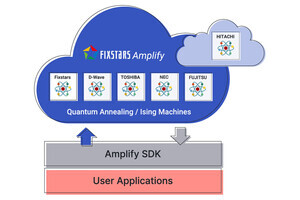

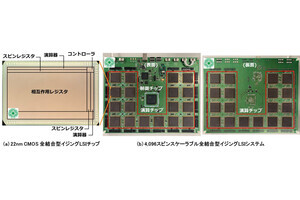

この組み合わせ最適化問題を高速で解くため、今回の研究ではイジング計算を用いたアルゴリズムが開発された。イジング計算とは、統計物理学における磁性体モデルであるイジング模型に着想を得た、組み合わせ最適化問題に特化した計算手法のことだ。その方式は多岐にわたるが、代表的なものにシミュレーテッド・アニーリングや量子アニーリングが挙げられる。近年では、それらの計算に特化した専用ハードウェア(イジングマシン)の開発も活発化している。今回の研究では、多様なイジング計算の適用を視野に入れたアルゴリズムが開発され、実際の数値検証においてはシミュレーテッド・アニーリングが用いられた。

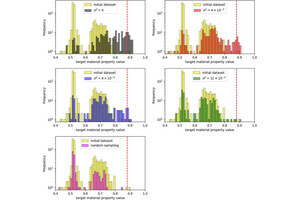

原子マッピング問題は、しばしば複数の最適解を持つことがある。そのため、正解となる反応パターンを網羅的に捉えるためには、すべての最適解を列挙する必要がある。しかし通常、イジング計算では1回の計算で(準)最適解のどれかが確率的に得られるに過ぎない。そこで今回は、研究チームが最近開発したイジング計算を用いた列挙アルゴリズムが原子マッピング問題に応用された。このアルゴリズムは、解のサンプリングを適切な回数繰り返すことで解の列挙を実現し、適切な条件下では解の全列挙成功率を99%以上に高めることが数学的に保証されている。

そして、原子マッピング問題をイジング模型のエネルギー最小化問題へと変換し、イジング計算を用いた列挙アルゴリズムを駆使することにより、化学的に妥当性の高い原子マッピングを全列挙するプログラムが開発された。既存のベンチマーク問題セットを用いた評価として、原子マッピング問題に対応する組み合わせ最適化問題を厳密に解く従来アルゴリズムとの比較が行われた。その結果、特に分子サイズの大きな反応における原子マッピングの計算において、今回のアルゴリズムの方が高速に正答を算出できることが確認された。

計算精度の検証が行われ、提案アルゴリズムは241問のベンチマーク問題すべてにおいて、化学者が正解とする原子マッピングを特定することに成功。これは、最新の機械学習モデル「RxnMapper」と同じ成績であり、その他の既存の原子マッピングツールを大きく上回る結果だ。なお、事前学習データに依存せずに高精度な原子マッピング計算を可能にする今回の手法は、未知の化学反応パターンの解明にも応用できる可能性もあるという。

今回の研究では、イジング計算として汎用コンピュータでの実行が容易なシミュレーテッド・アニーリングが用いられたが、イジングマシンや量子コンピュータを用いることで、原子マッピングの算出をより高速化できる可能性があるとする。研究チームは、今後のさらなる展開に期待するとしている。