レノボ・ジャパン(レノボ)は2月26日、インテルと共同開発するAI PC「Lenovo Aura Edition」に関するイベントを開催した。「CES 2025」にて発表されたAI PCを紹介し、その開発の裏側などを解説した。またイベント後、メディアを対象にThinkPadの堅牢性を担保する大和研究所の内覧ツアーも実施された。

「Lenovo Aura Edition」シリーズとは?

同イベントでは主に、レノボの最新AI PCである「ThinkPad X9 15 Aura Edition」(法人向け)や「Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition」(コンシューマー向け)などが紹介された。コンシューマー向けPCのコンセプトとして「Smarter AI for All」を掲げているレノボだが、最新のAI PCは、AI機能をふんだんに盛り込んだゴージャスなモデルだ。

製品名の末尾につく「Aura Edition」とは、インテルとの共同開発を示すと同時に、ハードとソフトウェアともに最良のものを使い「コンピューティングの定義を塗り替えるモデル」とレノボが保証するもの。

Aura EditionのAI PCの開発には、広範なユーザーエクスペリエンス試験やワークショップを通じ、世界中で1万人以上のユーザーからの要望を集めた。レノボは、現在のノートPCユーザーが期待する事柄やニーズを優先順位付けし、ユーザーのデバイスの使い方を抜本的に見直し、“直感的な体験”を追求しているという。

オープニングセッションに登壇したレノボ アジアパシフィックCOO(最高オペレーション責任者)兼バイスプレジデントのアイヴァン・チャン氏は「AI PCによって企業の生産性は高まり、われわれの生活はより良いものになる。パーソナルAIがビルトインしているレノボの最新PCは、何万人ものユーザーから声を反映して開発された」と説明した。

レノボの最新AI PCの開発秘話

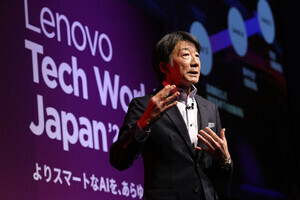

続いて登壇したレノボ 執行役員 副社長 開発担当の塚本泰通氏は、Aura Edition AI PCの開発秘話を説明した。

Aura EditionのAI PCは、インテルが開発する最新のCore Ultraプロセッサにより、生産性を向上するだけでなく、コンテンツ作成やゲーム、エンターテイメントの分野に高度なAI機能を提供する。毎秒45兆回の演算処理を行うことで、負荷の高い作業や複雑なAIタスクに対応できる。またPC全体の最適化により、パフォーマンスの高速化とバッテリー持続時間の延長を実現している。

「ThinkPad X1 Carbon Gen 13」では、重量1㎏未満の壁を乗り越えた。従来モデルの「ThinkPad X1 Carbon Gen 12」は1.08㎏だったが、新モデルは986gと軽量化に成功している。塚本氏は「CFRP(炭素繊維強化プラスチック)を使ったカバーのさらなる薄型化・軽量化に成功した。また、マザーボード(電子機器で使用される最も主要な電子回路基板)を10層から8層へと削減。まったく妥協することなく1kg以下の高性能PCを実現した」と説明した。

エンジンハブも改良した。「ThinkPad X9 15 Aura Edition」では、AIコンピューティングのための新しい内部エアフロー設計を実現し、効率よくエンジンハブを冷却できる仕組みにした。例えば、スポンジによる壁のシーリングを新たに設置することで熱気がフロント側に漏れるのを防いだ。また三角冷却ディバーターも採用することで、空気同士の衝突を防いで適切な流れを実現し、効率よく冷却できるようにした。

その結果、「ThinkPad X1 Carbon Gen 12」モデルと比較して、ファンサイズを33%削減し、音響ノイズを5デシベル削減、表面温度を1.7度下げることに成功した。「約1年を費やして、理想的なデザインを追求してきた。“Engine Hub Flex Cooling”というコンセプトで、AI PCにふさわしい高スペックを実現した」(塚本氏)

塚本氏は続いて、オーディオとカメラに関する開発の裏側についても説明。ハイブリッドワークが浸透した昨今ではTeamsやZoomといったビデオ会議の需要が増しており、音質やカメラの画質に対する要求が高まっている。塚本氏は「レノボのAI PCは他社製品と比べて音圧が高い。われわれのエンジニアは、スピーカーが配置されるスペースをできるだけ広くすることに注力した」と説明。

具体的には、ネジの代わりに「フックアンドループテープ」を使って内部スピーカーを固定。取り付けネジのスペースをスピーカーの容積にすることで低音域を改善し、振動ノイズも低減した。「ネジ穴の除去で7%容積が大きくなった。また、組み立てにかかる時間を削減し、修理も容易になった」(塚本氏)

カメラに関しては、スマートフォン級のイメージングセンサーを採用。これにより、ホテルやカフェといった照明が比較的暗い場所であっても、高画質な映像を出力することができるようになったという。

塚本氏は「『PCはスマートフォンと比べて厚いからカメラセンサーを取り付けるのは容易だろう』と思われるかもしれないが、実はカメラセンサーを取り付ける部分は、スマートフォンよりも薄く、非常に難易度の高い作業」と説明。その上で「レノボ独自のレンズを開発し、品質を犠牲にしないよう空間にゆとりを持たせることに成功した。従来のPCよりもピクセルサイズを45%大きくした」と強調した。

また「独自レンズだけでなく、AIを搭載した『Lenovo View』も画質を向上させている」(塚本氏)とのことだ。

大和研究所には、カメラのハードウェアを検証する堅牢な環境を再現するラボもある。画像解析による色や露出、ノイズ、テクスチャーなどを分類し、グローバル市場向けにさまざまな肌のトーンに対応している。また、動画用に物体や実際のシーン、物体などを再現し、精度の高いHDR(High Dynamic Range)評価環境も用意している。

塚本氏によると、ハードウェアだけでなく、ソフトウェア開発に関しても、さまざまな課題を解決してきたという。

その代表例が「Smart Share」の開発だ。Smart Shareとは、Aura Editionシリーズに搭載されている機能で、ノートPCとスマートフォンの間で画像をシームレスに共有できる機能だ。スマートフォンでノートPCの画面端をタップすると、両デバイスでSmart Shareアプリが起動し、画像をドラッグ&ドロップでやり取りできる。

塚本氏は「開発当初は、スマートフォンからの超音波を使ったタップ&シェアを試みたが、このアプローチではiOSではうまく実装できなかった。そこで、BLE(Bluetooth Low Energy)を活用したアプローチに変え、タップイベントをスマートフォンからPCへ通知する仕組みにした。これにより、OSの依存から脱却し、偽陽性検出の低減にもつながった」と振り返った。

「レノボはパーパスに基づいたデザインを追求している。『品質』という概念は毎年のように変わっており、ただ単に耐久性だけでなく、セキュリティやユーザー体験といったことも重要な品質だ。レノボは今後も、目的意識のあるイノベーションを顧客に届けていく」(塚本氏)