OKIエンジニアリング(OEG)は、成長市場の舞台と目される“成層圏”で使用される機器およびゴムや樹脂などの素材について、高濃度オゾン環境での加速試験サービスを各種環境試験と共にワンストップで提供する「成層圏稼働機器・部品・材料向け200ppm高濃度オゾン試験サービス」を2月27日に開始したことを発表した。

急成長を見込む“成層圏ビジネス”に不可欠なオゾン試験

地上約10km~50kmの範囲である成層圏は、一年を通じて風が比較的穏やかであるため、一般的な航空機が飛行する対流圏と比較すると安定した飛行が可能な領域である。また宇宙空間に比べると地上との距離が近く、宇宙衛星に比べて低遅延のモバイルダイレクト通信が可能とされる。こうした背景から、新たな通信プラットフォームとして「HAPS(High Altitude Platform Station)」の活用が進むほか、宇宙旅行や高速輸送、エネルギー開発などの舞台としてもその特性を生かすことが期待されるなど、成層圏を活用した新ビジネスが立ち上がり、その急速な成長が予想されている。

しかし成層圏は、地上と宇宙との中間層であるため独特な特性を持つ。中でも特徴的なのがオゾン濃度で、0.05ppmのオゾンが存在する地上、空気が無くオゾンも存在しない宇宙空間に対し、成層圏では地上の約100倍にも至る2~8ppmの高濃度でオゾンが存在している。このオゾンは強力な酸化作用を有し、ゴムやプラスチック、塗料、繊維などに亀裂やひび割れを発生させる原因となるため、成層圏で使用する機器および部品については、高濃度オゾンへの耐性を持つ必要が生じるという。

だがこの成層圏におけるオゾン耐性については、機器開発が黎明期にあることもあり、その試験規格が整備されていなかったとのこと。また地表用のオゾン耐性を測るオゾン試験機は存在していたものの低濃度(~2.5ppm)用であるため、成層圏稼働機器の品質確保には不十分だったとする。

専用試験機を開発し新市場のニーズ総獲得を目指す

今回OEGは、将来性が期待できる成層圏ビジネスで重要なオゾン試験について、顧客からも多くのニーズが寄せられたことから、新たな試験サービスの開発に着手。約4000万円の投資を行い、必要となる試験機についても、メーカーと連携して新たな専用機を共同開発したという。その後、2023年3月の装置導入から約1年半にわたって高濃度オゾン試験での比較検証を行いながら知見を蓄積し、さまざまな材料に適した試験・評価方法を提案できる体制を構築したとしている。

なおOEGは新サービスの特徴として、成層圏におけるオゾン濃度を約25~100倍にした高濃度環境を用い、加速劣化試験を行える点を挙げる。これにより試験期間を短縮できるため、激化する成層圏ビジネスの開発競争においても強みを発揮するという。また試験槽は1000mm×1000mm×1000mmで耐荷重も50kgであるなど、大型の試験対象にも対応できる環境を整備。部品単体に限らず、モジュールや製品の状態でのオゾン試験も実施可能だとした。

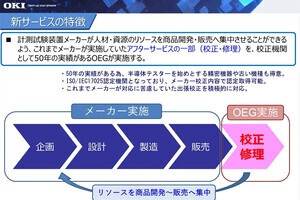

また同社は、オゾン試験のほかにも振動試験や減圧試験など成層圏向け稼働機器の試験にワンストップで対応可能。これは以前から車載や宇宙領域などさまざまなニーズに対応する試験サービスを提供してきたOEGの強みだとし、新たなマーケットの立ち上げで生まれるオゾン試験需要を一挙に獲得したいとする。今後はさまざまな知見を活かしながら、ISO/IEC17025認定の独立試験機関としてサービスを提供し、2026年度には成層圏向けオゾン試験サービスで年間1億円の売上高に到達させることを目標に掲げている。

OEGの中井敏久代表取締役社長は、急拡大する成層圏ビジネスについて「まだ確立はしていないものの、夢があって魅力的な市場だと感じる」と話し、新ビジネスへの参入が広がることを想像しているという。そしてあらゆる領域の試験サービスを行う同社にとって、「今回新たに開発した装置は地上用の車載部品向け試験にも適用が可能なため、大きな投資は行ったもののサービス価格をなるべく低減できている」とし、「成層圏ビジネスへの参入者を増やし拡大に貢献することで、OEGが提供するこのビジネスも拡大していく」と展望を語った。