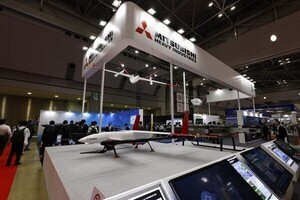

三菱重工業は、開発中の無人機を使い、被災地への重量物資の輸送や自動荷下ろしなどを実証したと発表。南海トラフ巨大地震を見据えた災害対処訓練「南海レスキュー2024」の一環として、1月15日に無人機を用いた各種訓練が淡路島で行われたという。

同社の民間機セグメントが開発中の小型シングルローター型無人機を使った発災直後の被害状況確認訓練や、中型マルチコプター型無人機による被災地への重量物資輸送訓練を実施。両訓練において中・小型機とも目的を達成し、成功したとしている。

具体的な実証内容は、以下の2点。

- 孤立地域を想定した場所に、ホバリング状態で重量物資をウィンチにより自動荷下ろしできること

- 搭載カメラにより発災直後の被災者や被害箇所の確認ができること

中型無人機はバッテリーを積み、エンジンで発電した電力で飛ばすハイブリッドタイプ(開発中)の機体。実証試験のためにウィンチを使った自動荷下ろしシステム、支援物資運搬コンテナを備え、離発着地までトラックで運搬できる設計になっている。航続距離は試作機の段階では15kmだが、将来的には200kmまで延ばす計画だという。本体サイズは全長約6m、ペイロードは200kg。

被災地への重量物資輸送訓練では、キリンビバレッジから支援物資として提供された2Lペットボトルの飲料水72本(重量150kg)を、風速最大10m/s弱の強風の中で輸送し、ウィンチによる自動荷下ろしを実施。

離陸・巡航時は抱え込んで飛行することで風の抵抗を抑え、ホバリング状態でウィンチでロープを伸ばし、接地後に切り離して荷下ろしを行った。同社の調査では、無人機でウィンチを使った重量物資の自動荷下ろしが可能であることを実証したのは今回が初めてだという。

小型無人機は風速20m/sの風にも耐えられる設計のシングルロータータイプで、動力はガソリンエンジン、飛行速度は巡航速度が80km/h(最大速度130km/h)、航続時間は最大2時間。本体サイズは約0.5×2×0.9m(幅×長さ×高さ)、燃料含むペイロードは7kg。

発災直後の被害状況確認訓練では、機体に備えている可視光カメラで、被災者や被害箇所の確認が可能であることを実証した。なお、今回の訓練では飛行距離が短いことから電動モータータイプを使用しており、上記仕様とは一部異なるとのこと。

三菱重工では引き続き実証試験を行い、得られた知見を無人機仕様へ反映して、安全性・信頼性を強化。携帯電話が使用できないエリアでも通信できる衛星通信機能の搭載や、中型無人機のハイブリッド化による航続距離の延長といった機能向上を進めていく。

小型無人機は、広範囲の点検・巡回・巡視ミッションに向いていることから、災害発生初期の被害状況の広域・迅速な調査、河川や道路などのパトロールなどへの活用をめざす。中型無人機については、災害時の課題となる孤立地域への支援物資輸送や、離島や山間部といった物流量が少ない路線への物流効率化、送電鉄塔の建設・補修工事といった車でのアクセスが難しい山間部の工事への資材運搬での活用をめざす。

なお、前出の南海レスキュー2024は陸上自衛隊 中部方面隊が主催した、“過去最大規模”の災害対処訓練で、1月13〜17日にかけて近畿・東海・中国・四国地方で実施。三菱重工は次世代移動体システムの産業振興に取り組む団体である日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と連携して、この訓練に参加したとのこと。