東北大学、北海道大学(北大)、和歌山大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)の4者は3月3日、水素に中性子を1個加えた安定同位体である重水素を分離する工程において、これまでの手法は課題があったことから、水素分子の「化学親和性量子ふるい」(CAQS)という量子性を利用した同位体分離法と、同分子の電子と遷移金属の電子の間に働く引力的相互作用「キュバス相互作用」を活用することで、室温領域での水素分子の可逆的吸脱着を可能にし、「CAQS機構」に基づくより省エネルギーで安全な水素/重水素分離技術を実証したと共同で発表した。

同成果は、東北大大学院 理学研究科の北山拓大学院生、同・坂本良太教授、同・高石慎也准教授、北大大学院 地球環境科学研究院の野呂真一郎教授、和歌山大 システム工学部の吉田健文講師、JASRIの宇留賀朋哉主席研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する無機化学と有機金属化学を扱う学術誌「Dalton Transactions」に掲載された。

重水素は、NMR溶媒や生体反応トレーサーといった科学研究用途に加え、紫外線ランプ、重水炉の中性子減速材など、幅広い分野で利用されている。近年では、シリコン半導体デバイスの長寿命化や、有機EL発光分子の耐久性向上に重水素処理や重水素置換が有効であることも明らかになっている。さらに、フュージョンエネルギー(核融合)では重水素と三重水素を用いるため、重水素の需要は今後、一層拡大することが見込まれている。

重水素は、海水や淡水中に約0.015%の割合で存在する。現在、工業的な重水素ガス製造法として主流なのが、「ガードラー・サルファイド法」だ。同手法は、硫化水素(H2S)と水(H2O)を使用し、硫化水素中に含まれる重硫化水素(HDS)と水を反応させて重水(HDO)を生成、その重水を電気分解することで重水素ガスを得る。比較的低コストで済むものの、有毒な硫化水素を使用する上、製造に時間を要するという課題がある。

また高純度な重水素ガスを得る手法としては、水素と重水素の沸点差を利用した「液体水素蒸留法」も存在する。しかし、液体水素を生成するために-250℃まで冷却する必要があり、エネルギー消費が膨大である点に加え、高精度な温度制御も求められるため、大量生産には不向きとされてきた。こうした背景から、より低コスト、省エネ、かつ安全な水素-重水素分離技術の開発が求められているのである。

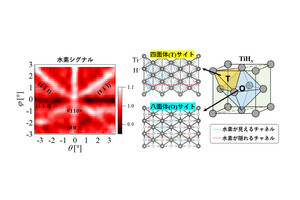

そこで、新たな分離法として注目されているのが、2015年に発表されたCAQSだ。同手法は、水素分子が金属原子に吸着する際の水素と重水素のごくわずかな吸着エネルギーの差を利用する。しかし、水素分子の物理吸着エネルギーは非常に小さく(<15kJ/mol)、CAQS法の作動温度は-100℃以下の低温に限られていた。そこで研究チームは今回、水素の吸着エネルギーを増加させるため、キュバス相互作用に注目したという。

キュバス相互作用とは、低酸化数の特殊な金属錯体中で、水素分子と金属原子間に働く特異な引力のこと。この相互作用を利用すれば、通常の物理吸着よりも大きな吸着エネルギーを得られると期待できるという。今回の研究では、「[Mn(dppe)2(CO)](BArF24)」錯体を対象に実験を行い、水素分子で50.2kJ/mol、重水素分子で54.4kJ/molという大きな吸着エネルギーを実現、室温での水素吸着が達成された。さらに、水素と重水素の吸着エネルギーの差、4.2kJ/molがCAQS機構に基づくことが解明された。

複数の単成分ガスの吸着データを基にして、混合ガスにおける各ガスの吸着量を計算するための理論として、「理想吸着相溶液理論」がある。続いて研究チームはその理論を用いて、水素と重水素の混合ガス分離シミュレーションを実施。その結果、1回の吸脱着サイクルで重水素ガスを約2倍濃縮できることが判明し、室温で吸脱着を繰り返すだけで重水素ガスを濃縮できる見通しが得られたとする。さらに、吸着物質を充填したカラムに混合ガスを通し、ガスの排出時間を計測する「破過実験」でも、重水素ガスより水素ガスが先に排出されることが確認された。つまりこの結果は、シミュレーション結果を裏付けるものとなった。

今回の研究により、固体金属錯体におけるキュバス相互作用を利用し、CAQS機構に基づく室温での水素-重水素分離が実現された。今回の成果は、省エネルギーな重水素ガス製造技術への道を拓くものとして、大いに期待されるという。今後は、より分離能の高い錯体の開発およびこの錯体系を用いた水素ガス濃縮への応用が期待されるとしている。