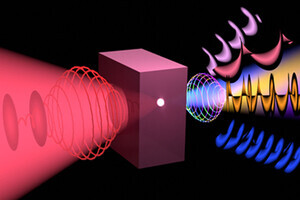

NTTと英ランカスター大学は、光学迷彩や回折限界を超えるスーパーレンズなどの技術につながる「光の負の屈折現象」を引き起こす理論を、研究チームが構築した大規模シミュレーターを使って発見したと2月13日に発表。英科学誌「Nature Communications」オンライン版に研究成果が掲載されている。

光が異なる材質間を通過するとき、その境界面で光が折れ曲がる「光の屈折」は、水中の魚が湖面に大きな魚影として映り込んだり、グラスにさしたまっすぐなストローが折れ曲がって見えたりするといった、日常的にありふれた現象として知られている。

これに対して「光の負の屈折現象」とは、自然界で一般的に見られる方向とは反対方向に光が折れ曲がるという、通常は起こらない現象のことをさす。回折限界を超えて光を集光するスーパーレンズや、物体を見えなくする光学迷彩技術といった革新的応用につながる可能性があり、長年研究され続けてきた。この現象を引き起こすには人工物質「メタマテリアル」が必要と考えられてきたが、光に対する散逸の大きさや製造上の難しさといった課題を抱え、実現していなかった。

-

光の負の屈折の概要。(左)灰色で表した媒質の界面において、緑で示した正の屈折であれば、入射光は法線(破線)に対して上方側を通過する。一方、赤で示した負の屈折では、光は法線に対して下方側を通過する。右は、魚とネコ、灰色で表した負屈折を起こす媒質を用いて、光の屈折を表したイメージ。負の屈折を生じる媒質の中にいる魚の像は、空気との界面において赤線のように負の屈折を起こすため、左側の猫の目に向けては集光する一方で、右側の猫の目には入らず、あさっての方向に向かう。緑の点線は、媒質が通常の正の屈折を生じる場合の光を比較参考として描いたもの

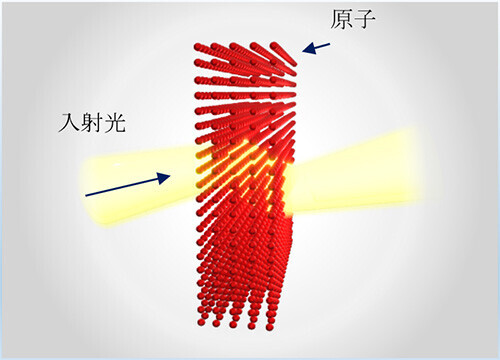

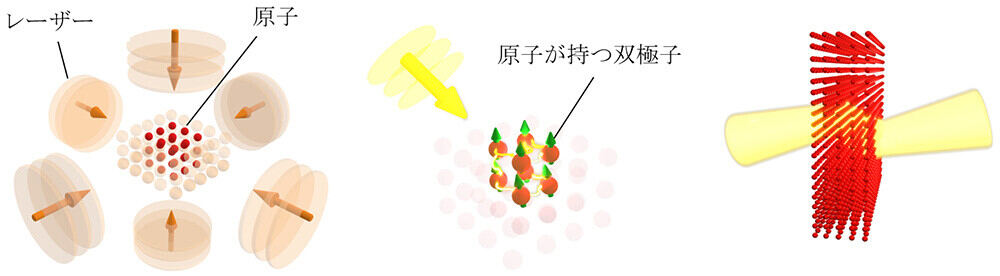

今回の研究チームは、メタマテリアルに頼らず、格子状に並び協調的に応答する原子系を使うことで、光の負の屈折現象が起こることを理論的に見出した。

具体的には、レーザーを用いて完全に秩序化した結晶のように整列させられる原子を利用し、光と物質の間の相互作用の高度な制御を実現。製造上の欠陥や吸収損失のない媒質になるとしている。

メタマテリアルにはない性質を持ち合わせる原子格子は、スーパーレンズや光学迷彩技術につながる負屈折現象のさらなる探求や応用開発において、重要な役割を担うと考えられている。

さらに、現在のメタマテリアルの理論的枠組みを超え、光学の可能性を広げる強力なプラットフォームになるとしており、量子シミュレーションや量子インターフェースのツールとしても優れることから、量子情報処理技術の開発にも影響を及ぼす可能性があるとのこと。