早稲田大学(早大)は1月21日、アスリートの瞬発力トレーニングで頻繁に用いられるウエイトリフティング種目とジャンプ種目の違いを力学的に分析し、軽い負荷から重い負荷まですべて全力で実施できるジャンプ種目とは異なり、ウエイトリフティング種目は重い負荷でしか全力を出せず、比較的遅い速度域でのみジャンプ種目と同等の力が発揮される特性を持つことを明らかにしたと発表した。

同成果は、早大大学院 スポーツ科学研究科の神林壮真大学院生(研究当時)、帝京大学 スポーツ医科学センターの武井誠一郎助教、早大 スポーツ科学学術院の平山邦明准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

多くのスポーツ競技での勝敗を左右するアスリートの能力の1つに“瞬発力”がある。それに関わる要素の1つが、素早く動く中で大きな力を発揮する能力だ。筋肉には、遅い動きでは大きな力を発揮できるものの、速い動きでは大きな力を発揮できないという「力-速度特性」(力と速度の関係)がある。多くのスポーツでは、異なる速度条件下での高い力の発揮が求められるため、向上させたい動作速度に対応した速度領域でトレーニングを行うことが必要とされる。

従来の研究で、「ジャンプスクワット」(自体重もしくはバーベルを担いでのジャンプ)は、全身の爆発的な力を効果的に鍛えるために優れた運動とされ、特に幅広い負荷に対応できる点で高く評価されてきた。一方で、「ハングクリーン」や「ハングクリーンプル」などのウエイトリフティング種目は、力と速度の向上に役立つと考えられているが、それぞれの種目がどの速度域で最大の力を発揮するのか(力-速度特性のどの部分に作用するのか)については十分に解明されていなかった。

しかし、重いバーベルを担いだジャンプスクワットは、着地時に膝や腰を痛める可能性が高いなどの理由から敬遠される傾向があり、多くのアスリートはウエイトリフティング種目で瞬発力を鍛えているとする。そこで研究チームは今回、ハングリーンおよびハングクリーンプルが、下肢の力-速度特性のどの速度域に効果を発揮するのか、着地衝撃を緩和する特殊な安全装置を使ったジャンプスクワットと比較を行ったという。

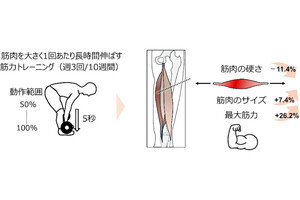

今回の研究では、バーベルを肩でキャッチする動作があるハングクリーンと、キャッチ動作がないハングクリーンプルの、「どの負荷で」「どの速度域に」「どれだけの力を出せるのか」という点を明確にすることが目的とされた。また、選手が実際に持ち上げられる最大重量(1RM)に対し、さまざまな割合の負荷が設定され、その際に発揮される力と速度を高精度のフォースプレート(地面反力計)で測定するという手法が採用された。

そして分析の結果、ハングクリーンは1RMの60%以上、ハングクリーンプルは1RMの40%以上の中~重負荷において、最大の力を発揮できることが示された一方、それよりも軽い負荷では、ジャンプスクワットのようにジャンプ動作ができないため、力や速度の発揮が抑制される傾向が確認されたという。つまり、ハングクリーンやハングクリーンプルは低~中速度域において高い効果を発揮し、高速度域に対しては十分なトレーニング刺激を与えられない可能性があることが明らかになった。

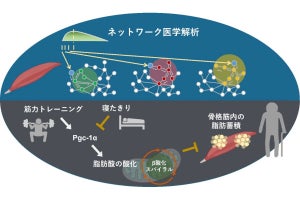

研究チームによると今回の研究成果は、アスリートの瞬発力向上トレーニングを各競技の特性や個人差を考慮して実施することを可能にする大きな一歩とのこと。たとえば、スプリント走の最初の加速局面の瞬発力を鍛えたければウエイトリフティング種目、トップスピードに近い速度に達した局面の瞬発力を鍛えたい場合はジャンプ種目といった具合に、課題により正確に対応したトレーニングが可能になることが期待されるとしている。

しかしその一方で、今回の研究はあくまでもトレーニング種目の特徴が明らかにされたに過ぎないとしており、トレーニングに対する適応には特異性があり、身体は与えられた刺激に応じた適応をするので、ジャンプ種目やウエイトリフティング種目の特徴を反映した適応が起こることが予想されるが、まだ確証はないという。そのため今後は、実際に各種目のトレーニングを行って、力-速度特性がどう変化するのかを確認することが必要としている。

また研究チームは、これまで実際のトレーニング現場において、ウエイトリフティング種目とジャンプ種目を十分に使い分けることができていなかったと考えられるとする。スポーツ科学は「スポーツ現場の後追い」と指摘されたこともあるが、今回の研究のようにスポーツ科学が現場に知見を与えられることも最近は増えているという。一方でスポーツの課題は現場にしかないことから、研究チームは今後も現場の課題を科学で解決していくことに挑戦し、スポーツやトレーニングをより安全で効果的なものにしていくとしている。