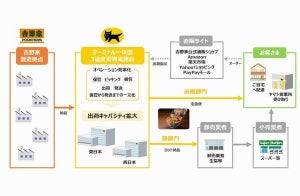

吉野家の一部店舗で、肉鍋調理工程を“見える化”する実証実験がスタート。コー・ワークスと吉野家が共同開発し、調理データを“見える化”して味の均一化を図る調理用無線温度デバイス「NICK」を使っており、このデバイスにはマクセルが量産する全固体電池が搭載されている。NICKは、東京ビッグサイトで開催される「第39回ネプコンジャパン」(会期:1月22日〜24日)のマクセルブースで展示する。

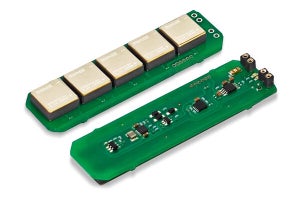

NICKは、温度センサーや通信モジュール、全固体電池、受電用コイルで構成したデバイスで、電池にはマクセルのセラミックパッケージ型全固体電池「PSB401010H」を採用。最大100度までの範囲で調理鍋内の食材の温度を計測して通信を行い、調理データを数値化することで味の均一化を図る。

このデバイスは吉野家が実施した、AIやIoTを活用したオープンイノベーションプログラム「牛丼テック」で優勝したソリューション「肉鍋全力センシング」を製品化したもの。店舗間で調理データを共有し、調理技術や工程の最適化を行うことで、商品の品質を高めて安定して提供することをめざして開発したという。

従来の通信機能付き可搬型温度センサーデバイスは、100度近い高温領域を測定するために、温度計測センサー部分のみをプローブ式(被測定部分に挿入する針)とし、電池や電子部品を含む基板といった本体部分は温度の影響を避けるため、分離した設計となっているものが多い。このため、設置場所が限られるという課題があった。

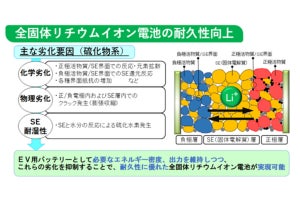

特に100度という高温環境下では、電池に使われている材料が化学反応を起こし劣化につながる可能性があることから、デバイスの本体部分を温度計測センサー部分から離して高温でない場所に設置する必要があり、機器設計の自由度が制約されていた。

こうした課題を解決するため、高耐熱という特長をもち、繰り返し充放電できるマクセルの全固体電池「PSB401010H」をデバイスの電源として採用。これによって動作温度範囲が拡大し、100度という高温環境下でも使えるデバイスが実現した。また、温度計測センサー部分と本体部分を一体化したことで、分離タイプと比べてデバイスを手軽に設置できるようになり、利用する飲食店の顧客の利便性向上にもつながるとしている。