国立科学博物館(科博)と昭和大学の両者は1月8日、世界各地の博物館の収蔵標本の遺伝子解析から、これまで1種とされてきた、太平洋の深海底に広く生息する棘皮動物の仲間であるナマコ類の一種「ハゲナマコ属」(Pannychia)が、4種の新種候補を含む10種であることを明らかにしたと共同で発表した。

-

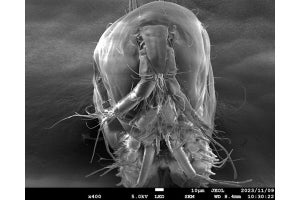

採集手法の違いによって全身の表皮がはげ落ちてしまうハゲナマコ。(上)岩手県沖において、無人潜水艇で採集された傷の無いハゲナマコ。今回の研究で、同種は北太平洋のみに分布することが判明した。(下)底曳き網で採集された全身の表皮がはげ落ちてしまったハゲナマコ。底曳き網による採集では標本が引きずられ表皮が剥落してしまうことで、形態比較による正確な分類が困難な状況にあった(出所:科博プレスリリースPDF)

同成果は、科博 分子生物多様性研究資料センターの小川晟人特定非常勤研究員、科博 動物研究部の藤田敏彦動物研究部長、昭和大 富士山麓自然・生物研究所の蛭田眞平准教授(科博 協力研究員兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、海洋生物に関する全般を扱う学術誌「Marine Biology」に掲載された。

これまで深海底は、生物の種分化を促進する遺伝的交流を制限する障壁や環境勾配が少ない環境と考えられていたため、極めて広い分布域を持つ種が多く存在すると考えられてきた。太平洋の漸深海底(深海底の中では最も沿岸に近く、水深200~3000m)で一般的なナマコ類とされるハゲナマコ属もそのひとつで、約半世紀に渡って太平洋のハゲナマコ属はすべて、形態的特徴から「ムラサキハゲナマコ」(Pannychia moseleyi)に同定され、同種のみが太平洋全域に分布すると考えられてきたのである。

ところが近年になって、太平洋各地や南インド洋から採取されたハゲナマコ属の研究から、形態的差異や遺伝的な隔たりが相次いで発見され、6種に再編する分類が提示されている状況だった。しかし、同属の真の多様性を解明するためには、分布域全体を網羅する標本の比較に基づく再検討が必要だったとする。そこで研究チームは今回、南北太平洋・インド洋・南極海で1986~2019年に採集され、科博のほか、日本・オーストラリア・ニュージーランド・ロシア・アメリカの6つの博物館および研究機関に収蔵されていた178個体のハゲナマコ属の標本を調べたという。

-

今回の研究で用いられたハゲナマコ属標本の採集地点。国立科学博物館に加え、世界各地の博物館に収蔵されていた標本を活用することで、太平洋の広い範囲の深海底で採集されたハゲナマコ属の標本の比較分析を可能となった(出所:科博プレスリリースPDF)

研究チームは178個体の標本について、2つの遺伝子解析手法(COI遺伝子を用いた「DNAバーコーディング」と、ゲノム全体の一塩基多型情報を比較する「MIG-seq法」)と形態的特徴による比較を行うことで、ハゲナマコ属の種多様性を再検討し、その種境界(種の定義)を見直したとのこと。その結果、COI遺伝子と全ゲノム一塩基多型情報を用いた系統解析では、それぞれハゲナマコ属内に10系統群が識別され、それは2つの遺伝子解析手法の結果と一致したという。これら識別された10系統群は互いの遺伝的な差異が十分に大きく、また、その系統群と一致する形態的特徴の違いが確認できたことから、これら10系統群をそれぞれ異なる種として扱うことが妥当と結論づけられたとした。

10種のうち5種は、形態学的特徴から、ムラサキハゲナマコ、「ハゲナマコ」(P. virgulifera)、「シンカイハゲナマコ」(P.henrici)、「ナガサキハゲナマコ」(P. nagasakimaruae)、「ミサキハゲナマコ」(P. rinkaimaruae)に、それぞれに同定できたとする。さらに、もう1種はムラサキハゲナマコの新参異名の1つ「Laetmophasma fecundum」に同定され、ハゲナマコ属の独立した種「P. fecundum」として再設立された。残りの4系統群は未記載種(新種候補)と考えられるという。

今回識別された10種は、2種がそれぞれ東太平洋と南極海太平洋区に孤立した分布域を持つ一方、北西太平洋では5種が、南西太平洋では3種がそれぞれ互いに重なり合う分布域を持っていた。そのことから、形態的特徴が似た複数種が互いに重なり合う分布域を持つことで種境界の見落としにつながり、種多様性の過小評価と単一種が太平洋全域に分布するという誤った認識を引き起こしていたことが考えられるとした。

-

ゲノム全体の一塩基多型情報を用いたハゲナマコ属の系統ネットワーク。これまで太平洋全域に分布する1種とされていたムラサキハゲナマコ(点線囲み)は、4種の未記載種(新種候補、実線囲み)を含む10種を内包する複合種だったことが明らかにされた(出所:科博プレスリリースPDF)

研究チームは今回発見された未記載種の4種に対し、ハゲナマコ属の既知の種とより詳細な形態比較を進め、新種記載の準備を進めていく予定とする。また、今回使用できた標本数が少なかった地域(東太平洋、インド洋、南極海など)においても同様の比較を継続し、ハゲナマコ属の全球的な種多様性とその分布域の解明を進めていきたいとしている。

また今後、他の深海性種の種多様性の再評価が進むことで、陸上や沿岸の生態系に比べて研究が遅れてきた深海生態系の多様性の理解が進むと共に、地球規模での分布範囲や種分化を経験してきた深海生物の多様化メカニズムの解明につながることが期待できるという。また、従来型の手法である形態比較やDNAバーコーディングに加えて、全ゲノム一塩基多型情報の比較が深海生物の種多様性の再評価における有効な手法となると共に、博物館に収蔵される標本と組み合わせて使用することで、深海生物などの希少生物の多様性の解明に有効な手法となることが考えられるとした。