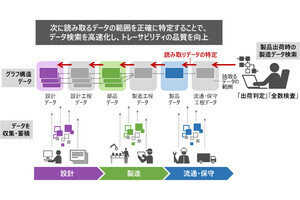

国土交通省は、地方の人口減少に対応するため、市町村の境界を越えて日常生活に必要な機能を維持する「地域生活圏」の形成を目指している。実現に向けた方策を議論しており、いかに地域での経済循環を生むかがテーマとなっている。

地域生活圏は、デジタル技術を活用しながら交通や教育、医療など複数分野で官民が連携し、暮らしに必要な機能を維持する構想だ。人口規模は10万人が目安。23年に改定された国土形成計画に盛り込まれた。

24年10月から、有識者会議で形成促進策の議論を始めた。国土全体を見たときに、大都市に資源が集中するのではなく、地域資源を活用した複数の中小都市が広域で連携するとのイメージを共有。「稼ぐ力」をどう確保するかも重視している。

参考になる事例として、鳥取県米子市のケーブルテレビ「中海テレビ放送」が、同県西部の自治体などと連携し、エネルギーの地産地消やシンクタンク設置に取り組む動きを紹介。

北海道厚真町には地域の困りごとをデジタルで可視化し、住民同士で解決するベンチャー企業「ミーツ」があり、この仕組みを生活協同組合コープさっぽろ(札幌市)と連携して道内に広げている。こうした社会性と経済性を両立させた事例について、どちらが先立つ要素なのかを分類した上で、有効な支援策を検討する構えだ。

議論の成果は来夏にまとめる方針。国交省は並行して先導的なモデルの創出にも注力する。24年度補正予算に計上した関連経費では、持続的なサービスの担い手を育てるため、地元企業や自治体が立ち上げた協議会による課題解決を全国10カ所程度で重点的に支援する。