大阪公立大学(大阪公大)は12月18日、漁業用の網や釣り糸、傘、スポーツウエア、ストッキングなどに使われていて、使用後に自然界で分解されず環境汚染や自然破壊につながっているナイロンの代替素材を開発するため、生分解性プラスチックの原料の化学構造に着目し、似た構造のアミノ酸をナイロン型生分解性プラスチックの原料に選択し、バイオマス由来化合物とアンモニアを使用して生分解性ナイロン前駆体を合成する人工光合成技術を開発したと発表した。またこの前駆体を、太陽光エネルギーを利用して合成することに成功したことも併せて発表された。

同成果は、大阪公大 人工光合成研究センターの天尾豊教授、大阪公大大学院 理学研究科の山田恭佑大学院生の2名によるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する持続可能なエネルギーや燃料に関する全般を扱う学術誌「Sustainable Energy & Fuels」に掲載された。

マイクロプラスチックの海洋汚染問題など、プラスチックによる環境問題が顕在化して久しい。化石資源から合成されているプラスチックは、細かくはなるものの、自然界での分解が難しいことが原因であることから、その代替となるバイオマス由来化合物をベースとした生分解性プラスチックの研究開発が進む。そのような背景を受け、生分解性プラスチックの研究開発を続けてきたのが、天尾教授が率いる研究チームだ。天尾教授らはこれまでの研究において、バイオマス由来化合物と二酸化炭素を原料としたポリエステル型生分解性プラスチック前駆体の合成系を開発することに成功している。

しかしプラスチック以外にも、化石資源から合成され、有用なことから広く社会において利用されている素材が存在する。伸縮性に富む材料として知られるナイロンもその1つで、これもまた自然界での分解が難しい素材だ。以前から釣り糸や網などが廃棄され、それに鳥などの動物が絡まってしまうなどの事故が問題となっている。意図した廃棄だけでなく、切れるなどして回収できなくなったまま自然環境中に放置されるようなケースも少なくなく、環境汚染や自然破壊につながらないよう、生分解性の代替素材が望まれていた。そこで天尾教授らは今回、バイオマス由来化合物とアンモニアを原料とした生分解性ナイロン前駆体を合成可能な、人工光合成技術の確立を目指したという。

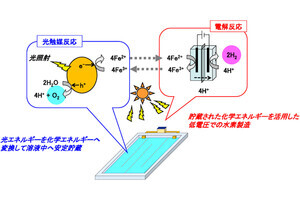

今回の研究では、代表的なポリエステル型生分解性プラスチックである「ポリ乳酸」の原料である「L-乳酸」の化学構造に着目。その構造が類似しているアミノ酸である「L-アラニン」をナイロン型生分解性プラスチックの原料として選択したとする。そして、有機化合物の「ピルビン酸」にアンモニアを結合させ、L-アラニンを生成するための「生体触媒L-アラニン脱水素酵素」を、色素と触媒で構成される光酸化還元系に加え、新たな人工光合成技術が開発された。

また加えて研究チームは、生分解性ナイロンであるポリL-アラニンの前駆体(L-アラニン)を、太陽光エネルギーを利用して合成することにも成功したとする。

天尾教授らは今後、バイオマス化合物由来のアンモニアを用いた人工光合成によるL-アラニン生成を目指し、さらに環境への負荷が少ないナイロン前駆体合成を実現することを検討中だとしている。