日本マイクロソフトが昨年11月に「Microsoft 365 Copilot(M365 Copilot)」の一般提供を開始してから1年を経過した。そして「Azure OpenAI Service」の一般提供を同1月に開始してからは、まもなく2年になろうとしている。いまや生成AIは企業にとっても欠かすことができないツールとなっている。

その進化は加速しており、マイクロソフトは2024年9月に「M365 Copilot Wave2」を発表し、Copilotを大きく進化させてみせた。

そして、エージェントとして利用する世界を一気に引き寄せた一方、日本ではCopilotの導入に向けた支援プログラムを新たに用意し、同7月以降、この取り組みを本格化させていることも明らかにした。同社の生成AI戦略について、執行役員常務クラウド& AI ソリューション事業本部長の岡嵜禎氏に聞いた。

M365 Copilotを大規模導入する企業が拡大傾向に

日本マイクロソフトの生成AI戦略の柱に「AIを使う」と「AIを創る」の2つを掲げている。さらに、これらを安心安全に活用できる「より安全なAI」というアプローチも重要な要素に位置づける。

AIを使うという切り口ではCopilotによる提案が軸となり、その中核となるのはMicrosoft 365 Copilotだ。オフィスでの業務に、Microsoft 365 Copilotを活用するケースが一気に増えている。

岡嵜氏は「ここにきて、M365 Copilotを大規模に、本格導入するお客さまが増えてきた。どんな効果があるのかという懐疑的な見方から、本格導入しなくてはならないツールであるという認識へと変わってきた企業が目立つ」と指摘する。

住友商事では、使わない人にはライセンスを与えないということではなく、いま使っていない人にこそ、Copilot を使って単純な作業から解放させ、生産性や創造性を高める必要があると判断し、グローバルの全社員にM365 Copilotを導入。1年間という短期間で定着させるための施策を展開している。

また、デンソーでは300人を対象にした初期導入時点で、ユーザー1人あたり月12時間の勤務時間の削減を達成した効果が生まれたことから、3万人の社員にM365 Copilotを導入することを決定。設計部門では、設計品質の向上を実現するとともに、認証機能によって、M365 Copilot利用時の安全性を確保できた点も効果の1つにあげている。

そして、マイクロソフト自らの事例も公開する。IT部門では自己解決率を36%向上でき、人事部門では社員からの問い合わせ回答正解率が42%向上、カスタマサポート部門では課題解決のスピードが12%速くなったという。

岡嵜氏は「活用ノウハウとして、お客さまに提供できる水準の成果があがっている。M365 Copilotを活用することで、社員のモチベーションを高めたり、ビジネス成長への貢献などのメリットが生まれたりしている」と語る。

生成AIを企業変革の取り組みとして捉える

M365 Copilotの一般提供の開始から1年を経過し、いくつかの導入検討パターンが見られるという。1つはトップダウンによる導入だ。ビジョナリー型と呼んでおり、経営層の視点から、労働人口減少対策や社内変革の起爆剤として、M365 Copilotの導入を検討するという例だ。

さまざまな事業部を巻き込んで活用することを検討したり、推進リーダーが権限を持って実行したりといったことが可能で、経営のサポートを得ながら、導入、運用の推進を図っている。

もう1つは現場検討型で、現場で機能や効果を検証し、この結果を意思決定者に説明し、承認を得てから導入するという手法である。部門において、スモールスタートするケースが多く、事業に対して、生成AIがどのような効果をもたらすのかといった具体的な成果を導き出すことが重要になる。

また、岡嵜氏は生成AIの導入を成功させる企業の共通的な要素も浮き彫りにする。それは、以下の3点だ。

- 経営の意思を踏まえたリーダークラスの力強い推進者が存在している

- スモールスタートで導入しても、小さな成功体験の積み重ねがある

- 特定の専門家の利用に留まらず、社員全員が使って価値を広く享受している

岡嵜氏は「生成AIを、1つのテクノロジーとして捉えずに、企業変革の取り組みとして捉え、リーダーが強いメッセージを発信している企業が成功している。また、地道な成功体験の積み重ねが必要であり、導入したメリットの実感を持てるかどうかが大切。そして、生成AIは汎用テクノロジーであると捉え、一部の尖った人の生産性を上げるツールではなく、全員で活用して効果をあげることが重要だ。さらに、全員が早期に使えるようにするために、現場サイドにアンバサダーやエバンジェリストといった推進役を置くことも必要である」と示唆する。

日本の顧客からのフィードバックが優先的に反映される「M365 Copilot Wave2」

マイクロソフトでは、今年9月にM365 Copilot Wave2を発表し、700以上のアップデートと150以上の新機能を搭載。GPT-4oを組み込み、速度は2倍に向上し、応答に対する満足度は3倍に向上している。

岡嵜氏は「Copilotを毎日利用している際に重要になるのが、レスポンス速度。その点では大きく進化しているほか、回答品質が大きく高まったことも見逃せない進化である。実際、私自身が使っていても、M365 Copilot Wave2で作成された議事録の精度はかなり良くなっていることを実感している。また、メールに優先度を付けたり、深夜に届いたメールを要約し、必要なものを翻訳して社員に共有したりといった作業も、より高い精度で行えるようになった。これまでも業務で使えるレベルではあったが、その水準は驚くほどに進歩した」と自己評価する。

M365 Copilot Wave2ではCopilot Pagesにより、AIを活用しながら、人とのコラボレーションを加速。Copilot in ExcelやCopilot in PowerPoint、Copilot in Teams、Copilot in Outlook、Copilot in Wordが実装された点も、Copilotの日々の利用を促進することにつながっている。

同氏は「たとえば、Copilot in PowerPointに搭載したNarrative builderでは、対話を通じて構成案を作り、それに基づいて資料を作成できる。私自身も資料作成に用いており、実践的な活用シナリオをもとに、メリットを伝えることができる。また、Copilot in Excel with Pythonによって、Excelで深い分析を行いたいというデータアナリストのニーズにも容易に応えられるようになった点も大きな進化である」と語った。

さらに、M365 Copilot Wave2が日本の顧客からのフィードバックが優先的に反映されていることも明かす。同氏は「日本のユーザーが、Copilotを積極的に利用していることや、プロダクトチームとの緊密な連携により、日本からの要望をリアルタイムにフィードバックしやすい環境が整っていることが背景にある。その結果、日本語環境でも高い満足度が得られている」と語る。

エンジニアの知見をAIエージェントで継承する仕組みを構築したトヨタ

M365 Copilot Wave2では「Copilot + Agents」の実現も大きな進化だ。マイクロソフトでは、Copilotの利用がパーソナルアシスタントからスタートし、それがチームアシスタントとしての利用へと拡大。さらに、今後はエージェントへと進化する方向性を示していたが、いよいよその世界へと突入することになる。

岡嵜氏は「マイクロソフトでは、M365 Copilotを通じて、サービスの中に組み込んだエージェントを用意したほか、専門的な用途で活用するためのCopilot for Sales/Support/Financeも提供する。

また、独自の動作を行うCopilot Agentを創るために、エージェントに特化したAgent builderのほか、Copilot StudioやAzure AIを用意し、これもエージェントを創る際に活用できる。

なかでも、Agent builderは対話により、誰でも簡単にエージェントを、スピーディに作ることができる。データやバックエンドシステムとの連携やMicrosoft Fabricを通じた各種データ活用により、専門的なエージェントを開発することができる環境が整っている」とした。

そして、エージェントの世界が、さらに進化する方向性を示す。当初は、人によるチューニングやプロンプトを駆使した利用であったが、それがモデルやツールを使い、人が定義した動きを行う単一型エージェントへと発展。決められた動作をすることができるようになる。

その先には、柔軟性があり、状況に応じて動作するモジュラー型エージェントが誕生し、予期せぬことに対応することができるようになるという。そして、将来は多様な専門性や知識を持ち、自律・分散しながら動作するエージェントが、互いに協業しあい、人の意思決定を支援する世界がやってくると見ている。

岡嵜氏は、そうした世界を「より用途に特化し、AIに任せられる範囲を拡張させたサービス作りが、これからのエージェントのトレンドになるだろう」としている。

つまり、与えられた目標に基づいて独立して行動し、ユーザーの介入を最小限に抑える「自律性」、特定の目標やタスクの達成に向けて計画を立てて行動する「目標指向」、複雑で連続した対話の中からタスクを処理する能力を持ち、複数のエージェントが協調して問題を解決する「高度な推論」といった特徴を持ったエージェントが登場すると予測する。 すでにトヨタ自動車では、パワートレイン開発部門において、エンジニアの知見をAIエージェントによって継承する仕組みを構築。「O-Beya(大部屋)」と呼ばれるこのシステムでは、実際のエンジニアたちの設計データをもとに、24時間365日、いつでも相談できる環境を構築している。

ここでは、9つのAIエージェントが実装され、振動の専門家や燃費の専門家など、様々な分野をカバー。ユーザーは質問内容に応じて、複数のエージェントを同時に選択して、意見を得ることができる。

たとえば、エンジニアが「より速く走る車を作るにはどうすればよいか」と質問した場合に、エンジンエージェントはエンジン出力の観点から回答する一方で、規制エージェントは排出ガス規制の観点から提案するという。エンジニアは、複数のエージェントの意見を聞きながら、自らの意見をまとめ、設計に生かすことになる。

セキュリティやガバナンスを担保

岡嵜氏が、生成AIの広がりにおける重要な要素として、もう1つ強調したのが、セキュリティである。Microsoft Entra ID によって、認証基盤を構築する企業が日本でも増加するなかで、生成AIの活用にもこれを活用する動きが増えている。

Microsoft Entra IDは、Copilotともシームレスに連携。たとえば、Copilotで質問した際に、Entra IDをもとにアクセスできるデータを制御し、ユーザーの権限に適した情報をもとに回答を行えるようにできる。

同氏は「サードパーティー製品との連携も同様に制御できる。ID を中心とした行動やセキュリティの可視化ができる点は、管理者にとって有効な機能になる」とする。

さらに、Microsoft Purviewとの連携により、AIに表示されるデータを保護。ユーザーがAIアプリを使用して、リスクの高いコンテンツを生成する可能性を防止したり、ユーザーが誤って機密データをAI アプリに漏洩する可能性を指摘したりすることで、コンプライアンス違反や情報漏洩を防止できるという。

そして「Copyright Commitment」も特徴の1つに挙げている。CopilotやAzure OpenAI Serviceで生成したコンテンツが、著作権侵害の心配がなく利用できることをマイクロソフトが保証。

ユーザー企業にとっては、Copilotの導入時に心理的障壁を下げることができ、ユーザー企業が制御すべき項目を考える範囲が減ることにもつながる。Copilot導入時の意思決定においてもプラスになっているという。

生成AIの導入・活用はスピードが重要

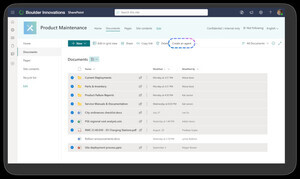

日本マイクロソフトでは、企業のCopilot導入に向けた支援プログラムを用意している。2024年7月以降、「Workshop」「Pilot」「Activation」「Optimization」という4つのステップで体系化し、提供している。

Workshopでは、M365 Copilotの展開において必要な技術知識や、前提条件、考慮すべきデータ セキュリティなどの概要を学ぶことができるセッションを用意。組織における正しいペルソナの設定や、ビジネスシナリオの設定、対象ユーザーの確認、優先順位をもとにした展開計画を作成することができる。

ステップ2となるPilotでは、M365 Copilotの展開に向けて、必要な知識の習得を支援するとともに、アセスメントの実施やパイロット計画の立案をサポート。展開にあたっての課題を確認することになる。

Activationでは、M365 Copilotの大規模展開に必要な支援を提供し、顧客ニーズに合致したテーマを組み合わせ、支援内容を構成。Copilotの実装をサポートすることになる。

Optimizationは、Copilotの効果的な利活用に必要な支援を提供。岡嵜氏は「具体的なユースケースを適用して効果を検証したり、社内に大規模展開する際の組織体制の構築を支援したり、データアクセスやセキュリティなどの技術基盤構築の支援も行うことになる。さらに、導入後に継続して進化させていくための仕組みも提案する。マイクロソフト自らが実践してきたノウハウも提案できる。お客さまは、大規模言語モデルが欲しいわけではなく、ソリューションによる課題解決を求めている。単に、生成AIの技術だけを訴求するのではなく、導入して活用するという観点から、しっかりとサポートすることができるのが日本マイクロソフトの強みになる」と語る。

企業で最も使われているオフィスアプリケーションであるMicrosoft 365と、そこで蓄積されてきたデータを活用し、セキュアに運用できる点は、日本マイクロソフトだからこその特徴であることをアピールする。

さらに、これらの導入支援を業界や個別の企業に精通したパートナー企業との連携によって提案できる点も、M365 Copilotの特徴だとする。

「パートナー独自の導入支援メニューによる提案も可能であり、パートナーが持つさまざまな業界ノウハウやユースケースも活用できる。生成AIの導入および活用はスピードが大切である。そこにも、日本マイクロソフトとパートナーとの連携を生かすことができる」(岡嵜氏)

日本マイクロソフトが長年培ってきた企業システムの導入実績や、幅広いポートフォリオを持っていることに加え、パートナーとの強固な連携が、生成AIの導入においても差別化になることを岡嵜氏は強調。同社の生成AI戦略は、テクノロジーの強みだけでなく、課題解決型ソリューションやパートナー戦略との組み合わせによって加速することになる。