鹿児島大学と神戸大学は12月5日、天の川銀河内における太陽系の移動とその周辺環境の変化に関するシミュレーションを実施した結果、太陽系は今よりも銀河中心に近い生命にとって危険な環境で誕生し、約46億年の長い年月をかけてより安全な外側領域にまで移動してきたことを示す新たなメカニズムを解明したと発表した。

同成果は、鹿児島大 天の川銀河研究センターの馬場淳一特任准教授、国立天文台の辻本拓司助教、神戸大大学院 理学研究科の斎藤貴之准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

同じ銀河の中でも、領域によって星形成や宇宙放射線環境、化学的な豊かさなどに違いがある。中心に近い領域は星形成が活発で、それだけ超新星爆発やガンマ線バーストも頻発するため、生物が生存するには厳しい環境だとされている。一方、銀河の外側はそうした放射線リスクが低く、比較的安全な領域とされている。このような環境の違いが、地球の生命の進化にどのような影響を与えたのかを理解するためには、太陽系の移動経路とその過程での周辺環境の変化を詳しく解析する必要があるという。

太陽系は現在、天の川銀河の中心から約2万7000光年(銀河中心からの距離は研究によって若干の差がある)の距離を周回している。ただし、太陽系は誕生時からずっとこの距離で周回してきたわけではない。太陽系の化学組成は、周囲にある同世代の星々と比べ、重元素(炭素以降の元素)の量が異常に高いという特徴を持つ。このような特徴を持つ星は、中心付近で誕生する傾向があるため、太陽はもっと内側、中心から約1万7000光年の距離の領域において誕生した可能性があるという。しかし、直線距離にして約1万光年というこの大移動が、天の川銀河の進化の中でどのように起こったのかは不明だった。

天の川銀河の構造の動的な進化を考慮すると、太陽系の移動履歴を解析することは、従来の空間的な概念である「銀河ハビタブル領域」を超えた新たな視点を提供する可能性があるとする。そこで研究チームは今回、太陽系の移動メカニズムとその過程での環境変化を解析することで、「銀河ハビタブル軌道」という新たな概念を提案することにしたとする。

まず、太陽系がどのように誕生し、現在の位置までどのように移動してきたのかを解析するため、天の川銀河の「時間変化」を考慮した数値シミュレーションが行われた。太陽系が現在の位置に到達するまでの可能な移動経路と、その際に経験した周辺環境の変化が詳細に調べられた結果、「銀河系棒状構造の減速による移動」と「銀河系渦巻腕の形成破壊による移動」という、2つの移動メカニズムが解明されたという。

1つ目は、太陽系が天の川銀河の中心部に位置する棒状構造(バー)の減速の影響を受けながら、徐々に外側へ移動するというもの。バーの回転速度が減速するにつれ、バーの影響半径が大きくなることで、太陽系の軌道半径が拡大し、現在の位置に到達する可能性が示されたという。

2つ目は、太陽系が銀河の渦巻構造との相互作用により自由に移動するメカニズム。渦巻構造の動的な振る舞い(消滅と再形成、巻き込み角度の変化など)が太陽系を効率的に外側へ移動させることが確認されたとする。

これらのシナリオに基づく数値シミュレーションの結果では、どちらのメカニズムでも太陽系が誕生地から現在の位置まで移動可能であることが示されたという。特に、バーの減速と渦巻構造の動的進化を組み合わせた進化モデルは、最も効率的に太陽系を移動させられることが確認されたという。

-

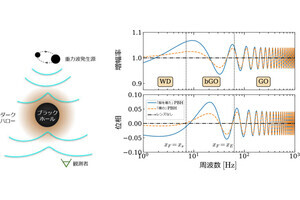

(左)今回の太陽系軌道移動の理論モデルを基にした想像図(天の川銀河の想像図:岩下慎吾氏作成、(c) 国立天文台)。現在、太陽系は天の川銀河の中心から約2万7000光年の位置にあるが、約46億年前に誕生した場所は銀河系中心から約1万7000光年の位置であったと推定されている。今回の研究では、天の川銀河の時間と共に変化する棒状構造や渦状腕構造の影響によって、太陽系が現在の位置まで移動したことを解明した。(右)太陽系が銀河中心から約1万7000光年付近で誕生し、約46億年後にどのような距離に位置するかが示された確率分布図。銀河系の棒状構造や渦状腕構造がダイナミックに時間変化する場合、太陽系の位置は効率的に変化し、約1%の確率で現在の位置にたどり着けることが示されている (出所:神戸大Webサイト)

そして、この移動において太陽系が経験した銀河環境の変化は、地球の生命環境に大きな影響を与えた可能性がある。「宇宙放射線環境の変化」、「彗星流入量の変化」の2点が特に重要だという。

銀河の中心に近い領域になるほど星の形勢数がより多く、また密度も高くなるため、超新星爆発やガンマ線バーストは現在の2倍以上の頻度で頻発し、生命に対して非常に危険な高放射線環境だったと考えられるが、現在の位置まで移動したことで、放射線リスクが大幅に軽減されたことで、地球上で生命が進化するための安定した環境が形成された可能性があるという。

また、銀河系の重力場や近隣の恒星との遭遇による、地球軌道への彗星流入量の変動も解析。誕生当初、太陽系には多くの彗星が流入し、これらに含まれる水や有機分子が地球に供給され、生命の材料となった可能性がある。一方で、現在の位置では彗星流入量が減少し、安定した環境が維持されることとなった。

-

(左)太陽系の軌道半径が時間経過でどのように変化したのかが示された図。オレンジ色の線は棒状構造の影響を受けた場合の太陽系軌道の例、緑色の線は渦状腕の影響を受けた場合の例を示している。背景の色は、銀河系内での超新星爆発頻度の違いが表されている。(右)上記2つの軌道変化における太陽系周辺の超新星爆発頻度と彗星流入率の時間変化が示された図。太陽系が誕生した過去の時代には、周辺で超新星爆発やガンマ線バーストが頻繁に発生しており、銀河系の重力影響による彗星流入率も高かったと予測される。特に、棒状構造の影響を受けた場合(オレンジ色の線)では、太陽系が長期間銀河系内側の領域に留まるため、近傍での超新星爆発や高い彗星流入率を経験する可能性が高い。このように、軌道運動の違いにより、太陽系周辺の環境変動のパターンが大きく異なり、それが地球上の生物進化に与える影響も変わることが示されている (出所:神戸大Webサイト)

このように太陽系は銀河系中心の危険な領域から安全な現在の位置へと移動したことで、生命に適した環境を形成するに至ったことが考えられると研究チームでは説明している。

なお、今回の研究で提示された「銀河ハビタブル軌道」は、太陽系だけでなく、銀河系内の他の恒星系についても、異なる移動経路や環境変化が、惑星系の多様性や生命進化の可能性がどのように形作られるのかを考察するための重要な基盤を提供するものとなるとしている。