シーメンスは11月28日、同社がグローバルで進める半導体業界に向けた事業戦略ならびに注力ソリューションについての説明会を開催した。

同社は半導体業界に向けたソリューションとしてソフトウェアとハードウェアの両方を提供している稀有な企業で、ハードウェアとしてはPLC/シーケンサや、製造装置に搭載される産業用PCなどを手掛けている。一方、ソフトウェアとしては、旧来のシーメンスPLMソフトウェア時代から提供してきたPLMやCADに加え、2016年にはシミュレーション・ソフトウェアを提供するCD-adapcoを、2017年にはEDAツールベンダ大手のMentor Graphicsを買収するなど、製品そのもののライフサイクルマネジメントといった部分から、実際の半導体設計やプリント基板設計まで、文字通り概念設計からメンテナンスまで一気通貫に対応できる体制を構築。ハードウェア、PLM、EDAという三位一体の体制を確立し、半導体業界における顧客のビジネスの成長を支援するようになっている。

近年、日本でも熊本のJASM、北海道のRapidusを筆頭に、各地で新工場の建設、増設が進められるようになっているが、「そうしたほぼすべての半導体工場が(製造装置内に入っているPLCや産業用PCも含めて)何らかの形でシーメンスのソリューションを活用している」(シーメンス代表取締役社長兼CEOの堀田邦彦氏)という。

デジタルツインとデジタルスレッドで業界の成長を支援

同社の最大の特徴は幅広いソフトウェア群と、実際にソフトからの指示を受けて機器を動かすハードウェアの両方を有していることだが、別の観点から見ると、それらがデジタル空間上でつながっている、いわゆるデジタルツインの環境でも利用できる点も強みになっているという。もともとPLMやCADなどの領域では、実際に工場のラインが敷設される前に、機器の動作やラインの流れなどをシミュレーション上で把握する動きがあった。こうした経験が、IoTの発展とコンピュータの処理性能の向上などがあり、実際の機器からのデータのフィードバックを受ける流れと相まってデジタルツインとして実用的な段階に到達したといえる。

また、そうしたデジタルツインの情報を、PLMを活用して製品のライフサイクル全体に結び付けた「デジタルスレッド」へと発展させることで、概念設計からメンテナンスまでのすべての工程を1つの線として取り扱うことを可能にした点が同社のソリューションの特徴になっているとのことで、これにより信頼のあるトレーサビリティが可能となり、見える化(可視化)による手戻りの削減などを可能にしているとする。

さらに、こうしたソリューションがパッケージ化されて提供されている点も強みになるとする。IT化が進んだ現代にあっても、多くの企業で部門間でデータのサイロ化が残されているほか、カスタムで開発されたソフトウェアも多く残されており、部門間でやり取りをするためには、そうした垣根を越えて人手を介したメンテナンスを行うといった対応が必要となり、開発期間が延びる原因となっているという。同社では、パッケージソフト化することで、そうしたカスタムの必要性を減らす取り組みを推進しており、実際にMicron Technologyの採用例では、マスクデータやPDKなども含めたマスターBOMを構築。それをベースに各部門が独自の見方をする思想を取り入れることで、あらゆるデータを一元管理することに成功したとのことで、「ぜひ、日本でもパッケージ化されたシーメンスのソリューションを活用してもらいたい」(シーメンスDIソフトウェア ポートフォリオ開発本部ディレクターの冨田直人氏)とする。

-

半導体の設計・製造には多くのツールが活用されているが、その多くがサイロ化されており、連携のためには人手を介して改修を行う必要などがあり、生産性を落とす要因となっている。また、そうした人材も2025年の崖に代表されるように不足しており、今後、より解決に手間取る可能性もある

また、ASMLでもデジタルスレッドを活用する形で露光装置の設計から、露光のフォーカス、電気制御設計、ソフトウェア、露光装置の試運転、調整作業まで一気通貫で作業できる体制を構築。運用オペレータのトレーニングもデジタル空間上でできるような環境が整えられた結果、開発期間は最大50%短縮、要求性能を実現するために加味されるコミッショニング時間も最大50%削減、デジタル空間上での設計シミュレーションの活用による実世界の試作機会の削減と手戻りの減少による廃棄物の最大30%削減、そしてデジタル空間上でのトレーニング頻度の増加による練度向上などに伴う組み立て工程の最大20%削減が達成されたという。

あくまで黒子の立場で半導体業界を支援

このほか、自社でもハードウェアの製造を行っていることを踏まえた工場におけるサイバーセキュリティに関する知見も蓄えており、そうしたセキュリティやネットワーク機器に関するコンサルティングも近年は行っており、日本の工場でも利用が進んでいるという。

また、同社は2023年よりマイクロソフトと協業し、産業向け生成AI搭載型アシスタント「Siemens Industrial Copilot」の開発を進めてきている。これは、例えばPLCなどの制御装置では、いまだにラダー言語が使われている場合があるが、ラダー言語を使える人材は不足しており、生成AIにコードを生成してもらったり、仕様書を書いてもらうなどして、実際に生成されたラダー言語を制御開発プログラムに接続し、どういった処理を行うか、といったものまでできることを目指したものだという。オペレータの操作画面なども自動生成できるとのことで、「いかに設計効率をあげて、自然にやさしくするかというのを産業の世界に提案し、業界の発展に貢献していくことが目標」(シーメンス広域営業統括部 統括部長の加藤清志氏)と、あくまでシーメンスは、顧客のビジネスが成長するための支援をする存在であることを強調する。

より複雑化する半導体設計・製造

こうした顧客支援は、機能拡充への取り組みとしても現れている。同社は2024年11月、産業用シミュレーションなどを手掛けるアルテアエンジニアリングを買収することを発表した。

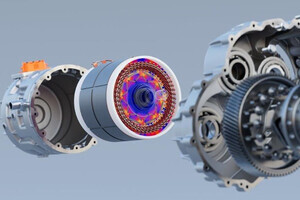

これまでのさまざまな企業買収により、シーメンスのシミュレーション分野としては、熱解析や流体解析はできていたが、電磁界(EMI)の解析はなかったという。アルテアエンジニアリングは、そうしたソリューションも有しており、熱と電磁界の解析が重要となるとされる先端パッケージで、そうした融合したソリューションが登場してくることが期待される。

また、アルテアエンジニアリングの買収について堀田氏は、「同社はAIへの投資も積極的に行っており、将来のシーメンスのソリューション開発を加速させることにもつながる」と、その買収によって得られるメリットを説明する。

現在、半導体はチップレットに代表されるように、複数の半導体ダイをインターポーザを介して1パッケージに集積する取り組みが進んでいるが、搭載するダイ数の増加に伴うパッケージサイズの巨大化や、ヘテロジニアスなダイ積層といった取り組みが進められようとしており、そこで生じる熱や電磁波の影響を把握することが求められることとなる。また、巨大化や積層に伴う機械的ストレスなど新たな問題もでてくることが想定されるなど、半導体の高性能化をこれまでけん引してきたプロセスの微細化が物理限界を迎えようとしている現在、高性能な半導体を今後も実現していくためには、より複雑な半導体の設計、製造を行っていく必要がある。同社では今後も、そうした半導体業界からの新たなニーズにこたえられるソリューションの提供を目指していくとしており、堀田氏も私見という前置きにて「そうした事業強化を図っていく中で、業界ニーズに対して不足している部分がきっと出てくる。そうしたときには、必要な技術を持つ企業の買収を進めることになるだろうが、個人的には買収する、しないを抜きにして、そうした強みを持つ企業が日本から出てきてもらえるようになるのが、日本の半導体産業を強くする1つの方向性になるのではないか」と語っており、半導体を活用する強い最終アプリケーションを展開できるような企業が日本から登場することへの期待を含め、今後も上流から下流まで日本の半導体産業の活性化を支援していければとしていた。