このほど、中外製薬における生成AI活用の事例に関する説明会が開催された。同社はAmazon Web Servicesのサービスを活用して、研究、早期臨床、臨床開発、生産など、さまざまなジャンルで生成AIを活用している。

日本発の開発テンプレート、GenPharmaアプリを提供するAWS

アマゾンウェブサービスジャパン 技術統括本部ヘルスケアライフサイエンスソリューション部 シニアソリューションアーキテクト/ 部長 益子直樹氏は、「データドリブンな動きを見せている製薬業界と生成AIは親和性が高いと考えている」と語った。

AWSジャパンは製薬業界バリューチェーンにおける生成AIの活用を支援しており、グローバルの製薬企業トップ10のうち9社が同社の機械学習基盤を利用している。同様に、国内でも中外製薬のほか、アステラス製薬、協和キリン、塩野義製薬など、多くの製薬関連企業でAWSが利用されている。

益子氏は、製薬企業向けに提供しているサービスとして、日本発の開発テンプレート、GenPharmaアプリを紹介した。GenPharmaアプリでは、研究者に代わって臨床データベースに接続し、治験対象集団の過去履歴などの検索が行えるという。

新薬創出のコストと長期化の解消が期待されるAI

続いて、中外製薬 デジタルトランスフォーメーションユニット長の鈴木貴雄氏が、同社の生成AI活用について説明を行った。

鈴木氏は製薬業界でAI活用が増えている理由として、高騰する新薬創出のコストと長期化を挙げた。「たった一つの薬を作るのに数千億円かかるうえ、臨床試験の成功率は11%。さらに、臨床試験と審査にかかる期間はおよそ100カ月となっている」(同氏)

一方、医薬品の研究開発の生産性は年々下落しており、ここ10年で6分の1にまで下がっている。そこで、創薬においてAIを活用することで、開発期間の短縮、コスト削減、承認までの成功確率の向上を狙おうというわけだ。

「AIが出てきた今、脅威とチャンスがある状況。われわれは革新的な薬を安く早く届けることが使命であり、社会的意義がある会社としてAIに取り組む必要がある」(鈴木氏)

生成AIをパートナーとして新たな可能性を届ける

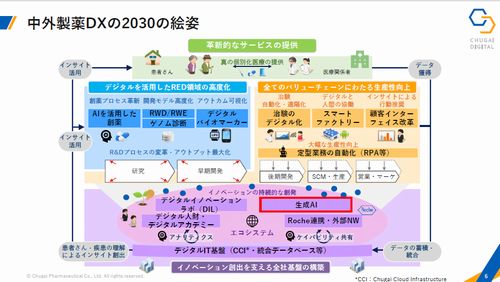

中外製薬はDXを成長戦略の柱と掲げており、デジタルの活用で実現すべき価値として、以下3点を定めている。

- デジタルを活用したRED領域の高度化

- すべてのバリューチェーンにわたる生産性向上

- イノベーション創出を支える全社基盤の構築

生成AIは「イノベーション創出を支える全社基盤の構築」を実現する要素と捉えられており、最も注力しているデジタルだという。

加えて、同社は生成AI活用により目指す姿(VISION)として、「生成AIをパートナーとして、人と組織の可能性を解放し、医療の未来を切り拓き人々に新たな希望を届け続ける」を掲げている。

このビジョンについて、鈴木氏は「当社は働く人を減らしたいのではなく、生成AIを人間のパートナーとして迎え、人の可能性を開放して新たな可能性を届けたいと考えている」と説明した。

定型的な業務や業務効率化については、AI、ロボット、RPAが担い、人間は人間の本質的な役割を追求することを目指しているという。

研究、早期臨床、臨床開発、生産で活用される生成AI

具体的には、研究、早期臨床、臨床開発、生産とバリューチェーン全体で、生成AIが活用されている。

例えば、研究では、大量の英語の論文を探して読む必要があるが、膨大な時間がかかる。そこで、生成AIを活用して、過去の知見を再利用し、組織の知見とする。また、人間が見られる化合物は限界があるが、AIやコンピュートリソースを使うことで、何十倍もの探索が可能になる。

一方、臨床開発では試験のデザインを行うが、「非常に難しい」と鈴木氏。デザイン次第で、期間が大きく短縮され、治験者の負担を減らせるという。ここに生成AIを投入し、グラフや表などの文字になっていない多くの情報を解読して、臨床計画の策定を支援する。

鈴木氏は、「全社で生成AIを使い、組織の仕組みとして裁くためにCoEを作った」と説明した。CoEは「プロジェクトの推進支援」「自社生成AI構築」「基盤構築」「人財育成」「ガバナンス」を担う。

あわせて、生成AIを積極的に活用できる環境、安心して活用できる土壌の整備も進められた。

マルチクラウド×マルチクラウドAIを推進

中外製薬は、生成AIを積極的に活用できる環境として、マルチクラウド環境による全社生成AI活用基盤を構築している。「マルチクラウドとマルチAI、当社は使いやすいものを入れている」と鈴木氏。

また、自社で構築した生成AIアプリとして、「Chugai AI Assistant」を提供している。自社開発によるWebアプリケーションならではの独自機能を搭載しており、常に最新の技術の取り込み、週次のペースでリリースしているそうだ。例えば、同アプリは「モデルの使い分け機能」「マルチモーダルのためのファイルアップロード機能」を備えている。

安心して活用できる土壌としては、生成AIガイドラインを作成した。現在、各国で生成AIの利用に関する法の制定が進められているが、同社は各国のハードローを待たず、ユースケースのリスクレベルに応じた対策を打つとしている。そして、変化が著しいAI技術やユースケースに適時に対応できるよう、アジャイルガバナンスを導入している。

今後は特化型AIエージェントの開発に注力

鈴木氏はRAG(Retrieval-augmented generation:検索拡張生成)の事例を2つ紹介した。

1つ目の事例は「プロジェクト/課題の過去類似事例・知見の検索」だ。「過去担当者の不在・退職などにより、資料特定が困難」「資料探索の工数増加、該当資料が特定できない」といった課題があったという。

そこで、生成AIにより、類似度の高い過去資料・関連情報を集約して提示させることにした。これにより、「本人が見られるデータから回答し、根拠も教えてくれる。以前は、過去のファイルを見てプロジェクトの課題について調べていたところ、それをしなくてよくなり、インパクトが大きい」と、鈴木氏は効果を述べた。

2つ目の事例は「治験計画届提出後の照会対応における回答案のドラフト作成」だ。人の手による類似質問・類似事項の網羅的検索、回答案作成に多くの時間を要するという課題があったという。

そこで、生成AIに、PMDAから受領した照会を入力して、PMDAの照会に対する回答案を作成させるようにした。これより、定量効果として、約57%の削減が見られている。

このように、中外製薬では生成AIの導入効果を得ているが、鈴木氏は「一つ一つのユースケースの効果だけではビジネスの変革までできない」と述べた。同社では、「点をつなぐ」という少し上の視点で、もっと業務が流れるように業務を束にすることを目指している。「ボトムアップから上がってきたものを線にして束にする。そのために、ビジネスプロセスマネジメントに力を入れている」と同氏は話した。

2024年8月時点で、生成AIアイデアのユースケースを約900件収集し、そのうち14件程度が本番開発中・完了済みだという。成果が上がっているだけでも十分な気がするが、鈴木氏は「900件のユースケースのうち、14件しか開発にこぎつけておらず、死んでいるアイデアがたくさんある」と厳しかった。

そして、鈴木氏は今後の展望として、特化型AIエージェントを作ることを紹介した。また、社内の情報を活用して、RAGの利用も増やしていく。さらに、Amazon Bedrock Guardrailsを活用して、製薬業界独自のコンプライアンスやデータセキュリティを担保することも視野に入れている。

鈴木氏は、生成AI活用のカギとして、以下の6点を挙げ、「われわれは価値創造に注目している。生成AIを活用するために、現場を教育し、経営層もマネジメントをチェンジする必要がある」と語っていた。