東京大学(東大)、東京科学大学(科学大)、慶應義塾大学(慶大)、科学技術振興機構(JST)の4者は11月18日、「スキルミオントポロジー」を持つ特殊な光ビームを、シリコンフォトニクス技術を用いて作製した小型光素子を用いて生成することに成功したと共同で発表した。

同成果は、東大 先端科学技術研究センター(RCAST)の林文博特任助教(現・科学大 総合研究院 助教)、同・岩本敏教授(東大 生産技術研究所 教授兼任)、慶大 理工学部 物理情報工学科の太田泰友准教授、東大 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構の荒川泰彦特任教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、光学とフォトニクスに関する全般を扱う学術誌「Optica」に掲載された。

情報媒体としての活用が期待される“スキルミオン”に着目

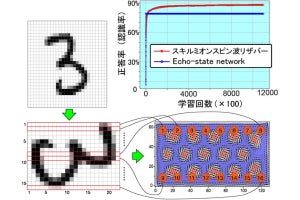

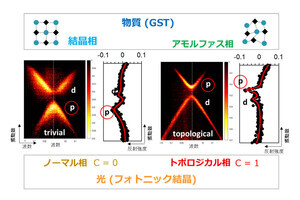

数学の一分野として始まったトポロジーは、空間の伸び縮みや曲げに対して不変な性質を議論する学問・概念であり、近年は物理学においても重要さが増している。そのような連続場のトポロジカルな性質を持った準粒子として、素粒子の分野において提唱されたのが“スキルミオン”だ。近年では、二次元的なトポロジカル構造を持つ光のスキルミオンも発見されていて、トポロジカルな性質を持った光は外乱に強いことから、容易には変化しない情報媒体として光通信や無線通信への応用が検討されている。

これまで、スキルミオントポロジーを持つ光は、主に通常のレンズなどの光学素子(バルク光学素子)を組み合わせて生成されてきた。しかしこの手法では光学系自体が大きくなるため、使用できる場面が限られるほか、系の安定性確保の工夫も必要で、低コスト化が難しいことが課題だったという。それに対し、集積光回路技術を活用することで、バルク光学系よりもはるかに小型・安定動作可能な光スキルミオンビーム発生器が可能となることがわかってきたといい、またシリコンフォトニクスと同様に大量生産が可能であり、低コストで広く利用可能な光スキルミオンビーム発生器の開発が期待されている。

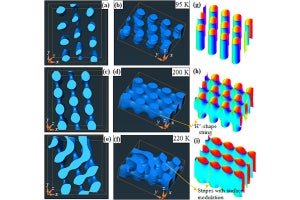

そこで研究チームは今回、波長程度の幅を持つリング状の細線導波路から構成される「マイクロリング共振器」に注目。このような波長程度の光構造では強い光閉じ込めが生じ、その結果、光のスピン角運動量(偏光状態と対応)と軌道角運動量の間に顕著な相関が現れることが知られていた。光スキルミオンはスピンと軌道、双方の角運動量を適切に制御した光ビームを2種類重ね合わせることで偏光状態の空間的な構造として現れる。今回の研究では、リング共振器上の「光スピン・軌道相互作用」(光のスピン角運動量の大きさを決める偏光状態と光の空間分布の間に相関が生じる現象)が最大化される位置に2通りの回折格子を形成することで、このような光の重ね合わせを実現することを目指したとする。

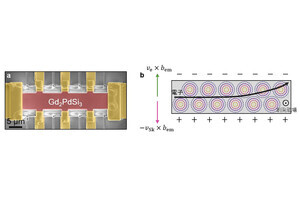

今回実際に作製された素子は、高さ220nm、幅450nmのシリコン細線から成る半径3μmのリング共振器で、導波路上に2重の直径60~70nm程度の穴が方位方向に沿って2重かつ周期的に掘られていることを特徴とする。上述したように、リング共振器上の位置に2重回折格子を形成した結果、光の重ね合わせが実現されたとのこと。また、2重回折格子を持つリング共振器に通信波長帯の光を入力することで、スキルミオン偏光構造を持つ光が回折され、そのトポロジーは光の入射方向や回折格子の周期数によって制御されることが確認されたという。

-

観測された光スキルミオン。偏光状態が「ストークスベクトル」で表示されている。リング上の回折格子の周期数を変えることで。スキルミオンを特徴づけるスキルミオン数の制御が可能だ(出所:東大 RCAST Webサイト)

光スキルミオンビームはそのトポロジカルな性質から、情報通信技術や計測・加工技術への応用が期待されている。今回の成果は、この光スキルミオンビームをより簡便に利用するためのデバイス技術の基礎を提供するものであり、光スキルミオンビームの多様な応用を可能にする要素技術となることが期待されるとする。また将来的には、半導体レーザーとの集積化により、電源を入れるだけで非専門家でも簡単に光スキルミオンビームを活用できるようになり、基礎科学から応用の広い分野への波及効果が期待されるとしている。