地球電磁気・地球惑星圏学会、国立極地研究所(極地研)、東北大学、電気通信大学(電通大)、産業技術総合研究所(産総研)の5者は11月15日、北極圏に位置するノルウェー領のスバールバル諸島ロングイヤービンに設置された光学機器と大型レーダーの同時観測により、世界共通時2023年2月26日19時ごろに発生した磁気嵐によって、地球大気の最上部(高度500km付近)に存在するヘリウムが、磁気嵐発生から1時間以内に急速に減少する現象を観測することに成功したこと、ならびにその後数日ほど減少が継続したことを確認したことを発表した。

同成果は、極地研 先端研究推進系 宙空圏研究グループの西山尚典助教(総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 助教兼任)、東北大 惑星プラズマ・大気研究センターの鍵谷将人助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、2024年11月24日に東京都立川市で行われる「地球電磁気・地球惑星圏学会 第156回総会および講演会」にて発表される予定だという。

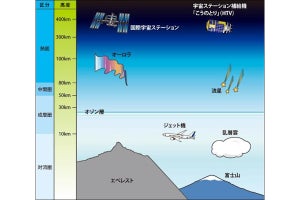

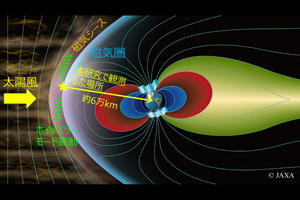

地球の大気圏は対流圏・成層圏・中間圏・熱圏の4層構造とする考え方の場合、宇宙空間と接する大気圏の上端はおよそ500~800kmぐらいとされる(この上の第5層の外気圏まで含めて、高度約1万kmまでを大気圏とする考え方などもある)。高度300~500kmの領域になると「上部熱圏」と呼ばれ、太陽活動の影響が著しいことで知られる。しかも、この層の高度400km付近には国際宇宙ステーション(ISS)が周回するなど、低軌道衛星にとって重要な領域である。また、極域における熱圏上部は、太陽での大規模な「フレア」(表面の爆発現象)の影響で地球の磁場や大気が全球的に乱される「磁気嵐」の影響が大きく、「オーロラ爆発」が頻繁に発生するなどが知られている。

このように熱圏上部は宇宙活用の上でもまた学術的にも重要な領域だが、地上からのリモートセンシング手段が限られていることが課題となっていた。特に、極域においては定常的な観測がまったく行われていない状況だったという。時間的に連続した観測によって、上部熱圏がどのような時間・空間のスケールで変動するのか、その特徴や物理プロセスを把握する手法が求められていたのである。

-

地球大気および地球近傍の宇宙空間の鉛直構造と観測の概要、準安定ヘリウムの分布する中心高度は、国際宇宙ステーションなどが位置する高度と重なる (ISS image:@ESA)(出所:極地研Webサイト)

そこで研究チームは今回、上部熱圏を調べるための観測ターゲットとして、高度500kmを中心に存在する「準安定ヘリウム」に注目し、波長1083nmの「ヘリウム発光」に感度を持つ「InGaAs検出器」(感度:900~1600nm)を利用した光学観測機器を開発。北極圏に位置するスバールバル諸島最大の町であるロングイヤービンに設置し、定常観測を行うことにしたという。

原子はエネルギーを与えられると、一時的に高いエネルギーの励起状態となるが、通常ならナノ秒からマイクロ秒程度の短時間に光などのエネルギーを放出して通常(基底)状態へと戻る。それに対し、熱圏のヘリウムの場合は励起状態がおよそ2時間も続くという長寿命を特徴としており、区別のために準安定ヘリウムと呼ばれているという。

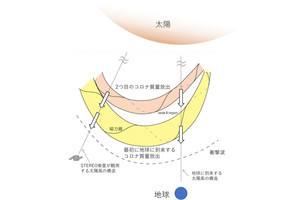

そして、2023年2月26日に中規模の磁気嵐が発生。その際、1時間以内で準安定ヘリウムが減少していくことが確認されたとする。また、同じくロングイヤービンに設置されている大型レーダー「European Incoherent Scatter Svalbard Radar」が、磁気嵐の発達に伴い高度100~120kmで強い大気加熱が発生したことを確認。その加熱された窒素分子が、少なくとも高度300kmまで上昇したことを示したという。この窒素分子はさらに高度500km付近まで上昇したことが推定され、窒素分子とヘリウムとの衝突・エネルギー交換により、ヘリウムの減少反応が促進したことが考えられると研究チームでは説明している。宇宙空間から地球大気へと伝わった磁気嵐の影響が、異なる形で逆に下から上へと再び伝搬し、高度500kmまで予想以上の速さで到達したことが示唆されたのだという。

上部熱圏は、2022年に磁気嵐の影響で熱圏が膨張して低軌道の空気抵抗を増大させた結果、38機のスターリンク衛星がロストするなど、低軌道衛星の運用にとって重要な領域であることから、上部熱圏の変動プロセスの理解は、社会インフラを支える「宇宙天気予報」の精度の改善や予測高度範囲の拡張に貢献することが考えられるとのことで、研究チームでは今回の示唆を踏まえた詳細な窒素分子の加熱プロセスや、ヘリウムとの反応量は数値モデルによる検証が必要だとしている。また、準安定性ヘリウムは火星や系外惑星の大気観測でも重要なターゲットであり、惑星観測・探査とも協力しながらリモートセンシング技術の向上(ヘリウムの温度や速度の導出など)を進めていくともしている。