東海大学、東京大学(東大)、新江ノ島水族館の3者は11月13日、毒クラゲの一種「カツオノエボシ」が放出する「生殖枝」(Gonodendron)と呼ばれる構造に含まれる生殖細胞が、放出時には未成熟であることを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、東海大 生物学部 生物学科の小口晃平講師、東大大学院 理学系研究科附属 三崎臨海実験所の幸塚久典技術専門職員、新江ノ島水族館の山本岳飼育員、米・イェール大学のCasey W. Dunn教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

実は未解明な部分の多いカツオノエボシに着目

クラゲは生物として非常に弱いとされるが、中には強い毒を持っているものもいる。世界中に広く分布し、刺胞動物門ヒドロ虫綱クダクラゲ目Physalia属に属するカツオノエボシもその一種で、非常に強い毒を持っているため、海水浴場などで度々ヒトを刺傷することが知られている。神奈川県などの海においては、毎年夏から秋にかけて強い南風が吹くと沿岸に吹き寄せられ、砂浜などに打ちあげられることもあり、身近なクラゲといえるだろう。

カツオノエボシは古くから危険な生物として知られ、先行研究が進んでいると思われがちだが、クラゲの性質として構造が脆いことに加え、長期飼育が非常に難しいため、実はわかっていないことが多いとする。中でも、精子や卵に関してはこれまで発見されておらず、いつ・どこで・どのようにして繁殖しているのか、未解明な点が数多く残されている。そこで研究チームは今回、同生物の繁殖過程を解明するため、繁殖器官と考えられてきた生殖枝に注目したという。

生殖体・生殖枝の特徴から新たな発見が!

生殖枝は繁殖に関わるさまざまな構造の複合体で、成熟するとカツオノエボシの本体から切り離されて海中を漂い、有性生殖を行うと考えられている。その内部には精子や卵などの配偶子を生産すると考えられる構造の「生殖体」が存在するが、これまで明確な配偶子や生殖細胞は発見されていなかった。そこで今回の研究では、生殖枝およびその内部の生殖体を対象に、組織形態学的な観察が行われた。

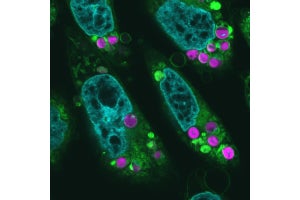

その結果、生殖体は上皮、生殖細胞層、胃腔(消化管)細胞の3層からなる複雑な構造を持つことが確認されたとのこと。しかし検鏡した生殖体には、明確な配偶子が確認できなかったとする。この観察に加え、フローサイトメトリーによる核相解析も行ったところ、生殖体内では配偶子を示す半数体細胞(1C)は検出されず、すべての細胞が倍数体(2Cまたは4C)であることが確かめられたといい、これは生殖枝が本体から切り離された時点では、生殖細胞が成熟には至っていないことを示すとしている。

次に、生殖細胞の成熟段階を調べるために、生殖細胞マーカー(Piwi、Vasa-1、Vasa-2)や減数分裂の第1分裂に関与する遺伝子(Dmc1、Mnd1、Msh4/5、Sycp1)の遺伝子発現解析が行われた。その結果、生殖体においてそれらの遺伝子の高い発現が示されていたとする。このことから、生殖枝が本体から切り離された時点では、生殖細胞は減数分裂の初期段階にあり、放出後に成熟が進む可能性が強く示唆されたとした。

研究チームは今後、生殖枝がいつ・どこで本体から切り離されるのか、そして切り離された後、どのように成熟して配偶子が放出されるのかを解明したいと考えているという。また今回の研究成果をきっかけとし、同様の研究が世界規模で行われることで、カツオノエボシの生活史の全貌が明らかになることが期待されるとしている。